Aufbau, Einteilung und Benennung von Viren

Viren sind Krankheitserreger, gegen die es noch immer fast keine Gegenmittel gibt. Sie sind völlig unempfindlich gegen Antibiotika, die pharmazeutische Wunderwaffe gegen bakterielle Erreger. Gegen einige Viren helfen vorbeugende Schutzimpfungen, und wer eine Viruserkrankung überstanden hat, besitzt häufig eine lebenslange spezifische Immunität gegen diesen Erreger. Die meisten Virusinfektionen sind zwar harmlos, doch in einigen Fällen nimmt die Krankheit einen lebensbedrohlichen Verlauf. Einige Viren führen zu Epidemien, bei denen sich die Erreger weltweit ausbreiten und viele Todesopfer fordern können.

Viren haben keinen eigenen Stoffwechsel; sie missbrauchen deshalb für ihre Vermehrung den Wirtsorganismus. Dies können Bakterien oder auch pflanzliche und tierische Zellen sein. In der Gentechnik sind Viren heute unentbehrliche Hilfsmittel für die gezielte Übertragung von Erbsubstanz zwischen verschiedenen Zellen geworden.

Form und Funktionsweise

Viren sind winzig klein: Je nach Art sind sie zwischen 10 und 300 Nanometer groß (ein Nanometer, 1 nm, ist ein Milliardstel Meter). Sie können daher erst mithilfe eines Elektronenmikroskops sichtbar gemacht werden. Obwohl Viren aus Substanzen aufgebaut sind, die typisch für die Zellen von Lebewesen sind, zählen sie nach der heutigen Definition nicht zur belebten Natur. Ein entscheidendes Kriterium für „Leben“ ist die Fähigkeit eines Lebewesens, sich ohne fremde Hilfe zu vermehren. Viren benötigen dazu jedoch Wirtszellen, die von der Erbsubstanz der Viren so umprogrammiert werden, dass der Stoffwechsel der Wirtszelle praktisch ausschließlich im Dienst der Virenvermehrung abläuft.

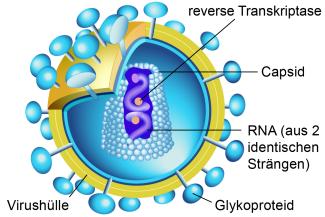

Der Kern eines Virus, fachsprachlich auch als Core bezeichnet, besteht aus Nucleinsäuren, den Trägern der Erbinformation. Der Kern ist von einer Proteinhülle, dem Capsid, umgeben. Die Hülle ist aus Capsomeren genannten Untereinheiten aufgebaut, die zum Beispiel beim Tabakmosaikvirus eine Röhre aus helikal (schraubenförmig) angeordneten Proteinmolekülen bilden. Bei den isometrisch (nicht schraubenförmig) aufgebauten Viren hat das Capsid die Form eines annähernd kugelförmigen Polyeders. In den meisten Fällen, beispielsweise bei Adenoviren, ist dies ein Ikosaeder (Zwanzigflächner). Das Capsid erfüllt zwei wesentliche Funktionen: Es schützt den Virenkern und es ermöglicht die Anlagerung an die Oberfläche von Wirtszellen. Das Immunsystem von Wirbeltieren kann Proteinstrukturen an der Capsidoberfläche als Antigen erkennen und daraufhin spezifische Antikörper bilden, die oft für eine lebenslange Immunität gegen Neuinfektion sorgen.

-

Bau eines HI-Virus

© Duden Learnattack GmbH

Core und Capsid bilden zusammen das Nucleocapsid . Diese Kombination entspricht in den meisten Fällen dem kompletten infektiösen Viruspartikel. Manche Viren sind jedoch etwas komplexer aufgebaut. So besitzen Myxoviren, Herpesviren oder das HIV (human immunodeficiency virus) eine zusätzliche Hülle (Envelope) aus Lipiden, Polysacchariden und Proteinen. Diese leitet sich im Wesentlichen von der Zell- oder Kernmembran der infizierten Wirtszelle ab, denn ihre molekulare Zusammensetzung wird von der Erbsubstanz der Wirtszelle codiert. Es sind also die genetischen Informationen der Wirtszelle, die über den Aufbau der Virenhüllmembran bestimmen. Zusätzlich sind in dieser Hülle aber auch virale Proteine zu finden. Solche Envelopes besitzen oft dornen- oder stachelartige Gebilde (Spikes), Strukturen, die bei der Anheftung an die Wirtszelle eine wichtige Rolle spielen.

Auch Bakterienzellen sind vor einer Attacke durch Viren nicht sicher: Bakteriophagen , das heißt Bakterienfresser, bestehen aus einem etwa 100 Nanometer großen Kopf, einem kurzen Hals, einem Kragen, einer kontraktilen (verengbaren) Scheide und sechs Schwanzfasern. Am Ende der Scheide befindet sich eine Bodenplatte, die sechs Spikes trägt. Sie dient dem Andocken an die Bakterienzelle. Der Kopf enthält das Erbmaterial (Desoxyribonucleinsäure). Es wird bei einer Infektion durch den Hals und die Scheide hindurch in die Bakterienzelle injiziert. Das ganze Gebilde sieht den Mondfähren, die während der 1970er-Jahre auf unserem Erdtrabanten gelandet sind, nicht unähnlich.

Einteilung und Benennung

Das Wort Virus kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Schleim, Saft oder Gift. Ursprünglich verstand man unter Viren allgemein die damals noch unbekannten Erreger verschiedener Krankheiten. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts bezeichnet man damit infektiöse Agenzien, die Filter passieren, welche Bakterien zurückhalten, sich nicht auf Bakteriennährboden entwickeln und lichtmikroskopisch nicht zu sehen sind. Für Viren gibt es noch immer keine generelle und einheitlich systematische Benennung, auch wenn das „International Committee on Taxonomy of Viruses“ (ICTV) 1966 ein Klassifizierungsschema für tierpathogene Viren – hierzu gehören auch die für Menschen gefährlichen Viren – und Bakteriophagen festlegte.

Entsprechend der in der Biologie üblichen Taxonomie gibt es auch bei Viren Ordnungen, Familien, Unterfamilien, Gattungen und Arten. Derzeit kennt man etwa 20 verschiedene Virenfamilien , die Mensch und Tier befallen können. Bei einer anderen Einteilungsweise unterscheidet man nach dem Typ der Nucleinsäure. Die Erbinformation von Viren ist entweder in einer ein- oder doppelsträngigen Desoxyribonucleinsäure (DNA) codiert (DNA-Viren), oder es liegt eine Ribonucleinsäure (RNA) vor, die gleichfalls ein- oder doppelsträngig sein kann (RNA-Viren oder Retroviren). Des Weiteren werden auch die äußere Form (Helix oder Ikosaeder) sowie das Vorhandensein oder Fehlen einer Hülle als Kriterium herangezogen. Schließlich gibt es noch die Möglichkeit, Viren entsprechend der von ihnen befallenen Wirtszellen, des Eindringmechanismus, der Art der Virenvervielfältigung und der Überträgerorganismen einzuteilen.

Bakteriophagen

Viren, die Bakterien befallen, bezeichnet man im Allgemeinen als Phagen (von griechisch phagein: fressen, verspeisen), während man die Bezeichnung Virus im engeren Sinn nur für diejenigen Viren verwendet, die eukaryotische Zellen infizieren, das heißt solche mit einem echten Zellkern (Bakterien sind Prokaryoten: ihre DNA schwimmt frei im Zellplasma). Phagen unterscheiden sich in ihrem prinzipiellen Aufbau nicht von den meisten Viren im engeren Sinn. Ihr genetisches Material ist in einer Proteinhülle verpackt. Phagen sind für ihre Vermehrung immer auf lebende Bakterienzellen angewiesen. Die Proteinhülle der Phagen dient nicht nur dem Schutz ihres genetischen Materials, sondern hat auch eine wichtige Funktion bei der Selektion der geeigneten Wirtszellen. Hat ein Phage die richtige Bakterienzelle erkannt, gibt es für die Wirtszelle kein Entrinnen mehr. Bei der Infektion wird das Phagengenom, also das Erbmaterial des Virus, in die Wirtszelle injiziert. Die Proteinhülle ist daran oftmals direkt beteiligt. Die genetische Substanz des Virus verwendet die biochemische „Fabrik“ der Bakterienzelle zu ihrer eigenen Vermehrung, indem der Syntheseapparat schlichtweg zu diesem Zweck umprogrammiert wird. Jetzt produziert die Bakterienzelle alle für das Virus notwendigen Enzyme und – sofern vorgesehen – auch die Hüllproteine der Köpfe. Gegen Ende des Vermehrungsprozesses wird schließlich noch ein phagenspezifisches Enzym, das Lysozym , synthetisiert, das den Abbau der bakteriellen Zellwand auslöst. Die Bakterienzelle reißt auf und lässt die neu entstandenen Nachkommenphagen frei. Sie selbst geht dabei zugrunde.

Neben der beschriebenen lytischen Infektion gibt es noch die lysogene Infektion, die durch den Befall mit sogenannten temperenten Viren ausgelöst wird. Hierbei wird die komplette Phagen-DNA in die Erbsubstanz der Bakterienzelle eingebaut, doch die Infektion macht sich zunächst nicht bemerkbar. Jedes Mal, wenn sich eine befallene Bakterienzelle teilt, gelangt auch das Erbmaterial des Phagen in die entstehenden Tochterzellen. So kann das Phagengenom über viele Generationen im bakteriellen Genom integriert bleiben. Der „Trick“ besteht darin, dass zunächst nur ein einzelnes Gen des Phagen aktiv ist, welches die Aufgabe hat, die phagenspezifische Vermehrung zu unterdrücken. Ändern sich jedoch die Umweltbedingungen (UV-Bestrahlung, Einwirkung bestimmter Chemikalien), dann wird das unterdrückende Gen selbst unterdrückt und die Vermehrung des Phagen in Gang gesetzt. Wie schon im Fall der lytischen Infektion hat dies das Ende der Wirtszelle zur Folge. Sie löst sich auf, und die freigesetzten Phagennachkommen suchen sich neue Wirtszellen.

-

Vermehrungszyklus von Viren am Beispiel des HI-Virus. Eine Vermehrung von Viren kann nur in einer entsprechenden Wirtszelle erfolgen, man spricht dann von einer Infektion der Zelle. Nach Verschmelzen der Wirtszellen- und Virushülle vermehrt sich die Virus-DNA und wird in die DNA der Zelle eingebaut. Neue Virus-Proteine werden in der Wirtszelle hergestellt, der neue Virus schnürt sich ab und verlässt die Wirtszelle.

Renate Diener

Pflanzenviren

Die äußere Deckschicht von Pflanzen (Cuticula) und ihre harten Zellwände sind für Viren schwer zu überwindende Hindernisse. Pflanzenviren verfügen über keine spezifischen Mechanismen, um in eine pflanzliche Wirtszelle einzudringen. Deshalb sind sie auf Verletzungen der Pflanze oder auf eine Übertragung durch Insekten oder Fadenwürmer angewiesen. So werden Wundtumorviren von Blattläusen übertragen, wobei diese den Viren als Zwischenwirte dienen. Dieses Beispiel zeigt, dass sich einige Pflanzenviren auch in tierischem Gewebe vermehren können.

Viruserkrankungen von Pflanzen sind relativ selten, und die Wirtspflanze wird meist nicht gravierend beeinträchtigt. Pflanzen besitzen nämlich einen wirkungsvollen Abwehrmechanismus, der als Hypersensitivität bezeichnet wird. Er beruht auf dem Absterben von Zellen in unmittelbarer Nachbarschaft des primären Infektionsherds, wodurch ein Vordringen des Virus in das übrige Gewebe verhindert wird. Eine Infektion der Pflanzen durch Viren kann dennoch vor allem in Monokulturen großen wirtschaftlichen Schaden anrichten.

Zu den Pflanzenviren gehören auch Viroide , nackte RNA-Moleküle, die auch außerhalb der Zelle keine Proteinhülle haben und die eine Reihe von Pflanzenkrankheiten hervorrufen können. Diese Virusinfektionen sind meist an mosaikartig verteilten Hellgrün-Dunkelgrün-Mustern auf den Blättern zu erkennen. Eine Infektion breitet sich in der Regel von den Blattadern ausgehend über das ganze Blatt aus. Blätter, die während ihrer Entwicklung infiziert wurden, sind vielfach deformiert oder eingerollt.

Das Tabakmosaikvirus (TMV) ist hingegen der Prototyp eines stäbchenförmigen Virions (Virionen sind die proteinumhüllte Transportform der Virusnucleinsäure). Es wurde bereits 1935 isoliert und kristallisiert. Pflanzenviren, vor allem das TMV, sind seit Jahrzehnten bevorzugte Objekte der Grundlagenforschung, da sie sich leicht und in größeren Mengen gewinnen lassen. Das TMV war auch das erste elektronenmikroskopisch abgebildete biologische Objekt.