Agenda 21

Für die lokalen Umweltprogramme ist das internationale Umweltprogramm „Agenda 21“ die Grundlage. Im Juni 1992 kamen Staats- und Regierungschefs aus fast allen Ländern der Erde in Rio de Janeiro (Brasilien) zu einem Gipfeltreffen zusammen, auf dem die „Agenda 21“ verabschiedet wurde. 178 Länder befürworteten das Aktions- und Handelsprogramm, darunter auch die Bundesrepublik Deutschland.

Agenda heißt wörtlich übersetzt: Was zu tun ist. In vielen Ländern heißt es Termin- oder Arbeitsplan. Es ist der Arbeitsplan für das 21. Jahrhundert.

Der Weg zur Agenda 21

Unsere Zeit ist gekennzeichnet durch eine zunehmende Ungleichheit zwischen den Völkern, eine immer größere Armut und eine andauernde Schädigung der Ökosysteme. Man hat erkannt, dass diese globalen Probleme nicht im Alleingang gelöst werden können. Nur eine internationale Partnerschaft auf höchster Ebene vermag die Befriedigung der Grundbedürfnisse aller Menschen und eine bessere Bewirtschaftung der Ökosysteme zu gewährleisten.

Auf dieser Erkenntnis basierend trafen sich im Juni 1992 ein Vielzahl von Ländern zur Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro. Auf dieser Konferenz entstand die Agenda 21.

Die Agenda 21 ist ein Aktionsprogramm für das 21. Jahrhundert. Es enthält Handlungsaufträge für eine allmähliche Verbesserung der Situation und eine nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen.

Auch Deutschland orientiert sich an dem Maßnahmenkatalog der Agenda 21. Das bedeutete für die Städte (siehe Kapitel 28 der Agenda 21), dass die Kommunen bis 1996 ein lokales Aktionsprogramm zur Durchsetzung der Agenda 21 auf lokaler Ebene (Lokale Agenda 21) auszuarbeiten hatten. Dieses Ziel wurde von der Mehrheit der Kommunen nicht erreicht. Auf der UN-Sondergeneralversammlung wurde deshalb die Frist bis 2002 verlängert.

-

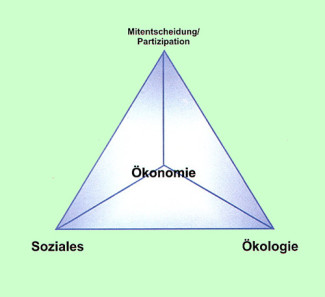

Agenda 21 – Berücksichtigung sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Aspekte

Lokale Agenda 21

In der Lokalen Agenda 21 werden Programme, Projekte und Maßnahmen auf kommunaler Ebene entwickelt, welche sozial verträglich, umweltgerecht und ökonomisch vertretbar sind. Angestrebt wird ein Dialog zwischen Bevölkerung, Privatwirtschaft und anderen gesellschaftlichen Gruppen.

Mehrere Umfragen des Deutschen Städtetages zeigen die deutlich positive Entwicklung bei der Lokalen Agenda 21. Die Lokale Agenda 21 hat in über 2000 deutschen Kommunen Prozesse und Projekte ausgelöst und sichtbare Ergebnisse für eine nachhaltige Entwicklung erzielt. Aber auch 20 Jahre nach dem Weltgipfel in Rio sind höchsten 15 % der ca. 14000 deutschen Kommunen aktiv mit Nachhaltigkeitsüberlegungen im Sinne der Agenda 21 befasst. Selbst in diesen Kommunen ist nur ein kleiner Teil der Bevölkerung informiert und einbezogen und die lokale Zukunftsfähigkeit in der Kommunalpolitik nur selten von zentraler Bedeutung.

Seit August 2002 unterstützt die bundesweite Servicestelle den lokalen Agenda-21-Prozess. Sie wird aus Mitteln des Bundesumweltministeriums und des Umweltbundesamtes gefördert.

Vorgehensweise bei der Ausarbeitung einer Lokalen Agenda 21

Bei der Ausarbeitung des Aktionspapiers werden zuerst ökologisch, ökonomisch und sozial orientierte Handlungsschwerpunkte festgelegt. Aus den Handlungsschwerpunkten gehen Grundsätze und aus diesen wiederum Leitlinien und Maßnahmen hervor.

Handlungsschwerpunkte können z. B. sein

- Arbeit und Beschäftigung,

- Klimaschutz und Energieeinsparung,

- Wirtschaftsförderung,

- Förderung von Kindern und Jugendlichen in einem ökologischen Umfeld,

- Entwicklung des Nord-Süd-Dialogs.

Grundsätze der Förderung von Kindern und Jugendlichen in einem ökologischen Umfeld am Beispiel Berlin-Weißensee (Pankow)

- Frühzeitige Umwelterziehung in den Schulen und Kitas,

- Erarbeitung von ressourcenschonenden Maßnahmen in den Kitas und Jugendeinrichtungen.

Leitlinien am Beispiel von Weißensee

- Weißensee – ein kinder-, jugend- und familienfreundlicher Bezirk,

- Weißensee – ein Bezirk mit einer ausreichenden Versorgung an Kita- und Hortplätzen,

- Schulen mit lebensnahen, ökologisch und sozial orientierten Projekten.

Maßnahme zur Schaffung lebensnaher und ökologisch orientierter Projekte

Erhalt, Neubau und Rekonstruktion von Schulgärten

Schulgärten als Lernort der Generationen

- Durch Schulgärten setzen sich die Schüler selbstständig mit der Natur auseinander.

- Sie lernen die Elemente des Pflegerischen in die Natur einzusetzen.

- Schüler entwickeln Umweltbewusstsein.

- Sie bekommen Respekt vor dem Werden und Vergehen in der Natur.

- Stärkung der Bereitschaft, Naturgüter verantwortungsvoll zu nutzen und Gefährdungen der Lebensgrundlagen abzuwehren.

- Der Umgang mit der Natur erweitert den Horizont der Schüler und verbessert ihre Lernhaltung.

- Schulgärten bieten Räume für den Erfahrungsaustausch zwischen den Generationen.

- Schüler lernen ihr ökologisches Umfeld zu verstehen (Entwicklung einer persönlichen Beziehung zur Natur).

Zielvorgaben der Lokalen Agenda 21

Ein wesentlicher Punkt für den Erfolg der Lokalen Agenda 21 ist die Kontrolle der Maßnahmen. Grundlage für die Kontrolle sind messbare Ziele.

Solche Ziele (Orientierungswerte)können z. B. sein

- Siedlungsfläche – Reduzierung des Zuwachses an bebauten Siedlungsflächen (Orientierung: Innenentwicklung vor Außenentwicklung im Verhältnis von 3 : 1),

Kohlendioxidausstoß – Reduzierung des Ausstoßes im Gemeindegebiet um mindestens 20 % bis zum Jahr 2005 bzw. um mindestens 50 % bis zum Jahr 2010; - Trinkwasser – Begrenzung des Wasserverbrauchs privater Haushalte auf 110 Liter pro Tag und Person;

- Restmüll – Begrenzung des nicht verwertbaren Restmüllaufkommens privater Haushalte auf unter 10 Liter bzw. 2,5 kg pro Woche und Person;

- Modal Split – Umweltverbund (ÖPNV, zu Fuß oder mit dem Rad) zu motorisiertem Individualverkehr (MIV) im Verhältnis von 2:1.

Die Agenda 21 ist noch im Aufbau begriffen, weshalb keine aussagekräftigen Ergebnisse vorliegen. Sie scheint die richtige Anwort auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu sein. Eine Vielzahl von Projekten beschäftigen sich mit den sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Wechselwirkungen in den Städten. Zu ihnen gehören „Zukunftsfähiges Deutschland“ und „Cities of the Future“.