Biologisch abbaubare Polymere

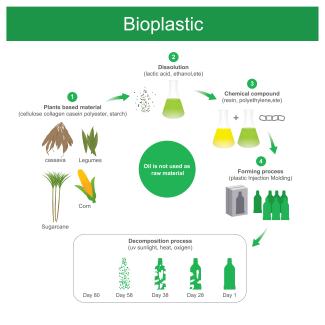

In den letzten Jahren sind biologisch abbaubare Polymere stark in das Interesse der Öffentlichkeit gerückt. Sie können maßgeblich zur Lösung dringender ökologischer Probleme unserer hochtechnisierten Gesellschaft beitragen, insbesondere im Bereich der Müll- und Entsorgungsproblematik. Zudem eröffnet ihre Gewinnung aus nachwachsenden Rohstoffen langfristige Perspektiven für eine stärkere Unabhängigkeit vom Rohöl als Basisrohstoff der Kunststoff produzierenden chemischen Industrie. Grenzen werden den biologisch abbaubaren Werkstoffen (BAW) durch den höheren Preis, Hygieneprobleme und eingeschränkte technologische Eignung gesetzt.

Grundvoraussetzungen für die biologische Abbaubarkeit von Polymeren ist das Vorhandensein von chemischen Bindungen, die enzymatisch spaltbar sind.

Zudem bietet ihre Gewinnung aus nachwachsenden Rohstoffen die Möglichkeit der Unabhängigkeit vom Rohöl. Rohöl ist nur begrenzt als Basisrohstoff der Kunststoff produzierenden chemischen Industrie anzusehen.

Nachteile sind bei den biologisch abbaubaren Werkstoffen (BAW) der höhere Preis, die Hygieneprobleme und die eingeschränkte technologische Eignung. Außerdem werden biologisch abbaubare Kunststoffe nur ein begrenztes Marktsegment, z. B. Verpackung, einnehmen können. Für viele andere Anwendungen, bei denen auch Langlebigkeit gefragt ist (z. B. Fußbodenbeläge), sind sie hingegen kaum geeignet, sodass weiterhin auch große Mengen an erdölbasierten Kunststoffen gebraucht werden.

Schon lange war bekannt, dass Polyester und Polyamide aufgrund der Hydrolyseanfälligkeit der Ester- bzw. Amidbindung in gewissen Grenzen biologisch abbaubar sind.

Biologisch abbaubare Polymere müssen zwei Grundvoraussetzungen erfüllen:

- Es müssen chemische Bindungen vorhanden sein, die enzymatisch spaltbar sind z. B. Esterbindungen, Amidbindungen oder Acetalbindungen.

- Und die entstehenden Produkte müssen im Stoffwechsel von Bakterien und Pilzen verwertbar sein.

Darauf basierend wurden moderne Produkte entwickelt.

Polymere auf Stärkebasis

Verpackungen und Folien aus kompostierbaren Polymeren auf Stärkebasis konnten schon einige Marktnischen erobern, z. B. Einkaufstüten, Formteile für Verpackungen, essbares Geschirr, Folien oder Gärtnereibedarf.

-

Biologisch abbaubare Polymere aus nachwachsenden Rohstoffen

Synthese von Stärkefolien

Stärke neigt beim Eintrocknen aus wässriger Lösung leicht zur Bildung von Filmen. Diese Tatsache wird bei der Synthese der Stärkefolien ausgenutzt: Vermischt man Stärke (10g) mit 100 ml Wasser und erwärmt das Gemisch für ca. 15 min auf 100 °C, erhält man eine brüchige Folie. Durch Zusatz von Weichmachern (z. B. Glycerin) kann man die Zug- und Reißfestigkeit erheblich erhöhen.

Glycerin lagert sich zwischen die Stärkeketten und verringert so die sehr starken zwischenmolekularen Wechselwirkungen (Wasserstoffbrückenbindungen). Daraus resultiert die erhöhte Flexibilität der Folie mit Weichmacherzusatz.

Polyhydroxybutansäure (PHB)

Reine Polyhydroxybutansäure ist sehr spröde, durch Einlagern von bis zu 20% Polyhydroxypentansäure entsteht ein Polymer, das in seinen mechanischen und physikalischen Eigenschaften dem Polyethylen ähnelt, in seinen chemischen Eigenschaften eher mit Polyethylentherephthalat (PET) vergleichbar ist und dessen Eigenschaftsspektrum aufweist.

Der unter dem Handelsnamen Biopol® produzierte Polyester kann sogar von Bakterien auf der Basis von Hydroxyalkansäuren produziert werden. Speziell Alcaligenes eutrophus ist in der Lage bis zu 80% seiner Trockenmasse des Polyester in seinen Zellen zu speichern. Der Polyester dient dem Bakterium als Nahrungsreserve. Konkret handelt es sich dabei um ein Coploymer aus b-Polyhydroxybutansäure (Polyhydroxybuttersäure) und b-Polyhydroxypentansäure (Polyhydroxyvaleriansäure).

-

Formteile aus Stärke lassen sich recht einfach herstellen.

Studio BKK - shutterstock

Der Polyester kann sehr einfach aus den Bakterien in reiner Form gewonnen werden und als Thermoplast zu Flaschen oder Beschichtungsfolien auf Papier verarbeitet werden.

Cellophan

Schon in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde die allseits bekannte Cellophanfolie durch Behandlung von Cellulose mit Natronlauge und anschließend Schwefelkohlenstoff entwickelt. Diese Cellophanfolien sind zwar biologisch abbaubar aber keineswegs umweltfreundlich, da bei der aufwändigen Herstellung hochgiftiger Schwefelkohlenstoff freigesetzt wird. Zudem erfüllen die steifen, wenig dehnbaren und leicht entflammbaren Cellophanfolien nicht die Anforderungen an einen modernen Verpackungsstoff.

Heute kennt man Weiterentwicklungen, die ihre biologische Abbaubarkeit zwar vollständig erhalten haben, jedoch in ihren Produkteigenschaften den synthetischen Folien aus Polyethylen kaum nachstehen. Hierzu wurden spezielle kurzkettige Polyurethane entwickelt, die mit dem Zellglas eine Verbindung eingehen. Derartige Gemische zweier unterschiedlicher Kunststoffe werden als Blends (engl. blend = Mischung) bezeichnet.

-

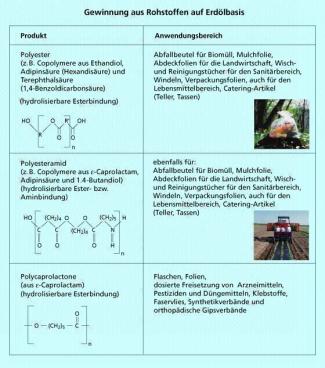

Biologisch abbaubare Polymere auf Erdölbasis

Biologisch abbaubare Copolymere

Ausgehend von der Tatsache, dass Esterbindungen durch Hydrolyse gespalten werden können, also auch Polyester hydrolyseanfällig sind, wurden vielfältige Experimente angestellt. So hat beispielsweise die BASF-AG ein vollständig biologisch abbaubares Copolymer aus 1,4-Butandiol, Adipinsäure und Terephthalsäure (Handelsname: Ecoflex®) entwickelt. Von einem anderem Unternehmen wurde ein Polycaprolacton entwickelt, das z. B. als Gipsersatz für orthopädische Anwendungen, als Synthetikverband, aber auch für Flaschen Folien oder Faservliese genutzt wird.

-

Verpackungsmaterial aus Stärke löst sich in Minuten in Wasser auf.

Fotoschlick - adobe stock