Der Kreislauf des Stickstoffs

Stickstoff ist eines der Elemente, das alle Lebewesen der Erde für körpereigene Eiweiße benötigen.

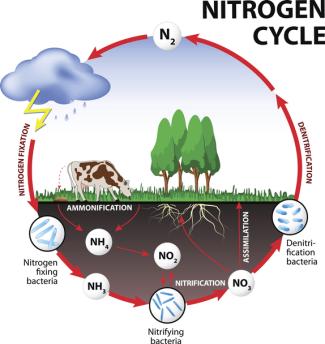

Der mit den Lebewesen verknüpfte Kreislauf des Stickstoffs lässt sich in mehrere Abschnitte unterteilen: Fixierung des Luftstickstoffs, Assimilation von Stickstoff in Pflanzen, Umwandlung von organischen Stickstoffverbindungen und Umwandlung von organischen Stickstoffverbindungen in anorganische.

Stickstoff

Das Element Stickstoff ist in allen vier Umweltbereichen in Form unterschiedlicher Verbindungen enthalten. Der Hauptanteil, etwa 99 % der Gesamtmenge, befindet sich als moelkularer Stickstoff N2 in der Atmosphäre. Durch die Dreifachbindung im molekularen Stickstoff ist dieser aber sehr stabil und reaktionsträge.

| Umweltbereich | Stickstoff in gebundener Form |

|---|---|

| Atmosphäre |

|

| Lithosphäre |

|

| Hydrosphäre | in Wasser gelöste Nitratsalze |

| Biosphäre |

|

Im Stickstoffkreislauf wird der Weg des Elements Stickstoff sowie seiner anorganischen und organischen Verbindungen durch die vier Umweltbereiche der Erde betrachtet.

Der Stickstoffkreislauf besteht aus mehreren Teilkreisläufen. Dabei geht es vor allem darum, den außerordentlich stabilen Stickstoff aus der Luft zu fixieren, d. h. in reaktivere Stickstoffverbindungen zu überführen und damit für lebende Organismen verfügbar zu machen. Eiweiße enthalten ca. 17 % Stickstoff. Um körpereigene Eiweiße bilden zu können, benötigen alle Lebewesen Stickstoff.

-

Stickstoff-Zyklus

ttsz - iStock

Teilkreisäufe des Stickstoffkreislaufs

Biologische Stickstofffixierung

Die meisten Lebewesen sind nicht in der Lage, den reaktionsträgen Stickstoff aus der Luft direkt in körpereigene Stoffe (Aminosäuren und Eiweiße) umzuwandeln.

Tiere benötigen körperfremde Eiweiße als Nahrung. Pflanzen nehmen Stickstoff in Form gelöster Nitrate oder Ammoniumsalze mit dem Wasser aus dem Boden auf. Die Umwandlung von Luftstickstoff in Ammonium-Ionen, z. B. durch Knöllchenbakterien, bezeichnet man als biologische Fixierung.

In der ersten Stufe, der Fixierung, reduzieren einige Bakterien im Boden den Stickstoff zum Ammoniak. Anschließend oxidieren andere Bakterien Ammoniak bzw. Ammoniumsalze im Zuge der Nitrifikation stufenweise zu Nitraten (Bild 3).

Die Denitrifizierung bezeichnet den Vorgang, bei dem Nitrate wieder in molekularen Stickstoff überführt werden. Dieser Prozess erfolgt wiederum über Bodenbakterien. Als Zwischenstufe tritt Distickstoffmonooxid N2O auf.

Distickstoffmonooxid kann aus dem Boden in die Atmosphäre diffundieren. Daraus ergibt sich ein Problem, weil das Gas ein langlebiges Treibhausgas ist. Obwohl der N2O-Gehalt der Atmosphäre nur etwa % beträgt, verstärkt das Gas merklich den Treibhauseffekt.

Atmosphärische Stickstofffixierung

Ein anderer Prozess der natürlichen Stickstofffixierung ist die Bildung von Salpetersäure in der Atmosphäre (Bild 2).

Bei hohen Temperaturen, wie sie bei Waldbränden, Vulkanausbrüchen oder in Blitzen auftreten, reagieren Stickstoff und Sauerstoff der Luft zu Stickstoffmonooxid NO2. Die Stickstoffoxide bilden mit der Luftfeuchtigkeit Salpetersäure, die mit dem Niederschlag in den Boden gelangt.

Kreislauf Biosphäre – Boden

Pflanzen können für die Assimilation, das heißt für den Aufbau organischer Stickstoffverbindungen aus anorganischem Stickstoff, diesen aus dem Boden bevorzugt in Form von Nitrat-Ionen, aber auch in Form von Ammonium-Ionen aufnehmen.

Aus den Salzen synthetisieren sie dann organische Stickstoffverbindungen wie Aminosäuren und Eiweiße. Die organischen Stickstoffverbindungen werden in der Nahrungskette weitergegeben.

Nach dem Tod der Lebewesen werden die organischen Stickstoffverbindungen aus abgestorbener Biomasse wieder von Bakterien und Pilzen in der Mineralisierung zu anorganischen Stickstoffverbindungen abgebaut.

Menschlicher Einfluss auf den Kohlenstoffkreislauf

Menschliche Aktivitäten beeinflussen den Stickstoffkreislauf an mehreren Stellen. Von entscheidender Bedeutung ist dabei die industrielle Fixierung von Luftstickstoff durch die Synthese von Ammoniak und durch die technische Herstellung von Salpetersäure.

Das Haber-Bosch-Verfahren und das Ostwald-Verfahren liefern die Ausgangsstoffe für alle Stickstoffdüngemittel. Aus diesen Stoffen kann für die Landwirtschaft zur Ertragssteigerung mineralischer Stickstoffdünger hergestellt werden, z. B. als Kalkammonsalpeter oder Harnstoff. Der Einsatz von Stickstoffdüngemitteln stieg weltweit von etwa 10 Mio. Tonnen im Jahr 1960 auf knapp 100 Mio. Tonnen (bezogen auf den Stickstoffgehalt) im Jahr 2007.

| biologische Fixierung | 180 Mio. t Stickstoff |

| atmosphärische Fixierung | 35 Mio. t Stickstoff |

| industrielle Fixierung | 90 Mio. t Stickstoff |

Durch den massenhaften Einsatz von Mineraldüngern steigt der Nitratgehalt im Boden. Die Nitrate werden aus dem Boden ausgewaschen und zunehmend ins Grundwasser und damit in Trinkwasserquellen eingetragen. Hohe Nitratgehalte im Trinkwasser stellen jedoch ein Gesundheitsrisiko dar.

Von den Feldern gelangen die Nitrate in Flüsse und Seen und verursachen vor allem in stehenden Gewässern die Eutrophierung mit Massenvermehrung an Algen. Über die Flüsse werden Düngemittel in die Meere eingetragen, wo es ebenfalls zur Eutrophierung kommt. So herrscht in der südlichen Ostsee im Grundbereich im Sommer häufig Sauerstoffmangel durch den Abbau abgestorbener Biomasse. Das führt zur massiven Schädigung der Bodenlebewesen.

Infolge der erhöhten Nitratgehalte der Böden nimmt der Umfang der Denitrifizierung zu. Dadurch entsteht u. a. mehr Distickstoffmonooxid, das in die Atmosphäre gelangt und dort zum Treibhauseffekt beiträgt, wobei es im Vergleich zum Kohlenstoffdioxid etwa 200-fach wirksamer ist. Somit haben auch die sehr geringen Konzentrationen dieses Gases einen Effekt. Der vorindustrielle Gehalt von Distickstoffmonooxid in der Atmosphäre lag bei 280 ppb, heute beträgt er schon über 320 ppb (parts per billion = ).

Auch durch die Emission von Stickstoffoxiden aus Verbrennungsprozessen wird der Stickstoffkreislauf durch den Menschen beeinflusst. Die Abgase von Kraftwerken und vor allem von Fahrzeugen enthalten Stickstoffoxide, die mit Wasser und Sauerstoff in der Atmosphäre zu Salpetersäure reagieren. Diese trägt zusammen mit Schwefelsäure zur Entstehung des sauren Regens bei. Dieser bewirkt zum einen das Auswaschen der Nährstoffe Calcium und Magnesium in die Tiefe, zum anderen eine Überversorgung mit Stickstoff in Form von Nitrat. In Kombination entsteht dadurch ein Stressfaktor besonders in den Wäldern.

-

Verursacher von NOx-Emissionen (BRD 2007)

-

Stickstoffdünger werden in der Landwirtschaft vielfach eingesetzt.

photoprojektrm - adobe stock