Kohlenhydrate

Kohlenhydrate gehören zu den Naturstoffen und sind organische Moleküle, die Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff enthalten. Wasserstoff und Sauerstoff sind meist in Form von Hydroxy-Gruppen (OH-Gruppen) an die Kohlenstoffatome gebunden, sodass man die Kohlenhydrate auch als Polyalkohole betrachten kann. Sie verfügen jedoch oft über weitere funktionelle Gruppen, die die Eigenschaften der Kohlenhydrate maßgeblich mitbestimmen.

Die Klasse der Kohlenhydrate stellt die Energiequelle des Lebens dar, weil durch ihren Abbau – unabhängig von Mensch, Tier oder Pflanze – Energie freigesetzt wird. Damit werden entweder Lebensvorgänge aufrechterhalten oder lebensnotwendige Substanzen innerhalb des Körpers gebildet. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Glucose (Traubenzucker), die u. a. bei der Fotosynthese durch -Assimilation entsteht.

Kohlenhydrate sind organische Verbindungen, die wie die Eiweiße und Fette zu den Naturstoffen gehören. Der Name Kohlenhydrate kommt daher, dass die meisten Vertreter die allgemeine Summenformel aufweisen. Tatsächlich bleibt bei der vollständigen Entwässerung von Kohlenhydraten nur reiner Kohlenstoff zurück (Bild 1).

Umgangssprachlich werden die Kohlenhydrate auch Zucker genannt, obwohl bei weitem nicht alle Verbindungen süß schmecken. Gemeinsam ist allen Kohlenhydraten, dass sie aus den Elementen Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff bestehen und verschiedene funktionelle Gruppen, z. B. die Hydroxy-Gruppe, die Aldehyd- bzw. die Keto-Gruppe enthalten können.

Daraus ergibt sich eine riesige Vielfalt von Verbindungen, die teilweise gleiche Summenformeln aber unterschiedliche Strukturen (Isomere) haben. Die Kohlenhydrate werden anhand ihrer strukturellen Merkmale in verschiedene Gruppen eingeteilt.

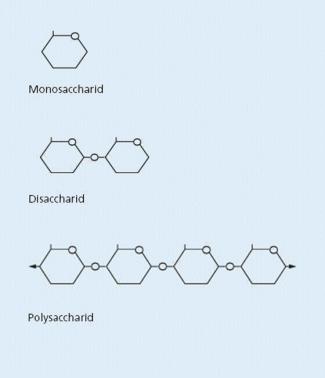

Je nach Anzahl der Kohlenhydrat-Bausteine in einem Zuckermolekül unterscheidet man zwischen Mono-, Di- oder Polysacchariden.

![]()

-

Entwässerung von Kohlenhydraten mit konzentrierter Schwefelsäure

Monosaccharide (Einfachzucker) bestehen nur aus einem Ring und sind nicht in kleinere Kohlenhydrate zerlegbar. Dazu gehören die Glucose (Traubenzucker) und die Fructose (Fruchtzucker).

Disaccharide (Zweifachzucker) setzen sich aus zwei miteinander verknüpften Monosacchariden zusammen und können auch wieder in diese zerlegt werden. Die wichtigsten Beispiele sind die Saccharose (Rohrzucker), die Maltose (Malzzucker) und die Lactose.

Polysaccharide (Mehrfachzucker) werden aus vielen miteinander verknüpften Ringen gebildet und sind in entsprechend viele einfache Kohlenhydrate zerlegbar. Stärke und Cellulose sind Vertreter dieser Gruppe.

Außerdem unterteilt man die Kohlenhydrate auch nach den enthaltenen funktionellen Gruppen, die maßgeblich das Reaktionsverhalten der Zucker bestimmen. Je nachdem, ob das Molekül eine Aldehyd- oder eine Keto-Gruppen enthält, nennt man die Verbindungen Aldosen oder Ketosen.

-

Einteilung der Kohlenhydrate nach der Anzahl der Monosaccharid-Bausteine

Monosaccharide

Monosaccharide bestehen aus einem Kohlenstoffgerüst mit drei (Triosen) bis maximal sieben (Heptosen) Kohlenstoffatomen.

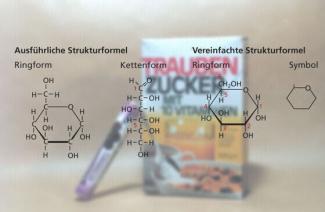

Pentosen und Hexosen können in einer Ketten- oder Ringform vorliegen, die in wässriger Lösung im ständigen Gleichgewicht stehen. Sowohl von der Kettenform (D- und L-Form, Enantiomere) als auch von der Ringform (Form, Anomere) existieren verschiedene Isomere, die sich jedoch nur geringfügig in ihren Eigenschaften unterscheiden. Das erste Kohlenstoffatom der Kettenform nennt man anomeres C-Atom.

Die wichtigsten Vertreter der Pentosen sind die in den Nucleinsäuren auftretenden Ribose (RNA) und Desoxyribose (DNA).

Glucose (Dextrose, Traubenzucker) ist eine Hexose der Summenformel und gehört zur Klasse der Aldosen. Die Kettenform zeichnet sich durch eine Aldehyd-Gruppe am anomeren Kohlenstoffatom aus. Diese ist auch die Ursache für die reduzierende Wirkung der Glucose, die den Nachweis mit fehlingscher Lösung oder ammoniakalischer Silbernitratlösung ermöglicht. Glucose bildet farblose, süß schmeckende Kristalle, die gut in Wasser, aber schlecht in Alkoholen löslich sind. Glucose erhält man bei der Hydrolyse von Rohrzucker; sie ist in vielen Früchten, Honig und im Blutzucker von Wirbeltieren und Mensch zu finden. Ist der Blutzuckergehalt höher als 0,1 g pro 100 ml Blut, so liegt Diabetes vor. Als am häufigsten vorkommendes Monosaccharid ist die Glucose Bestandteil vieler Di- und Polysaccharide.

Fructose (Fruchtzucker) ist ebenfalls ein Monosaccharid mit der gleichen Summenformel wie Glucose aber einer anderen Struktur. Hier verbinden sich innerhalb der Ringform 4 Kohlenstoffatome und ein Sauerstoffatom. Betrachtet man die Kettenform so sitzt am zweiten Kohlenstoffatom eine Keto-Gruppe. Deshalb ist Fructose die wichtigste Verbindung aus der Gruppe der Ketosen. Man erhält Fructose ebenso wie Glucose bei der Hydrolyse von Rohrzucker. Sie ist in Früchten und Honig vorhanden und tritt oft als Zwischenprodukt im Stoffwechsel von Lebewesen auf.

-

Strukturdarstellungen der Ring- und Kettenform der Glucose

Disaccharide

Disaccharide bilden sich aus zwei Monosacchariden unter Abspaltung von Wasser, wobei die Verknüpfung über ein Sauerstoffatom erfolgt. Es wird nach zwei Verknüpfungstypen unterschieden: bei dem Maltose-Typ findet die Verknüpfung über das erste (anomere) Kohlenstoff der Kettenform des einen Monosaccharids mit dem ersten oder vierten Kohlenstoffatom des anderen beteiligten Monosaccharids oder statt. Der Trehalose-Typ beschreibt die und Verknüpfung.

Die bekanntesten Beispiele aus der Reihe der Disaccharide sind Saccharose, Maltose und Lactose. Saccharose (Rohrzucker) setzt sich aus einem Glucose- und einem Fructosemolekül zusammen, die über ein Sauerstoffatom verbunden sind. Da sie nicht reduzierend wirkt, erfolgt die Verknüpfung über das erste Kohlenstoffatom der Glucose und dem zweiten Kohlenstoffatom der Fructose (Trehalose-Typ). Saccharose bildet farblose, süß schmeckende und gut wasserlösliche Kristalle. Sie ist die organische Substanz, die weltweit mit der größten Menge an Reinsubstanz produziert wird. Gewonnen wird sie aus Zuckerrohr und Zuckerrüben und findet Verwendung zum Süßen als auch zur Herstellung und Konservierung süßer Lebensmittel.

-

Handelsüblicher Zucker ist reine Saccharose. Die Weltjahresproduktion liegt bei 150 Mio. t.

Maltose (Malzzucker) setzt sich aus zwei Glucose-Molekülen zusammen, die über ein Sauerstoffatom und unter verknüpft sind. Sie besteht aus farblosen, süß schmeckenden und in Wasser löslichen Kristallen. Sie löst sich nicht in Ethanol und hat reduzierende Eigenschaften (Nachweis mit fehlingscher Lösung). Maltose ist in Kartoffelknollen, in keimendem Getreide und im Malzbier zu finden. Innerhalb des Stoffwechsels von Lebewesen wird Maltose unter Hydrolyse in zwei Glucose-Moleküle gespalten. Diesen Vorgang leiten wir jeden Tag durch unsere Kaubewegungen im Mund ein. Außerdem ist Maltose wiederum die wichtigste Disaccharideinheit von Polysacchariden.

Lactose (Milchzucker) ist Bestandteil der Milch und in der Molke zu finden. Lactose ist das einzige Nahrungskohlenhydrat der Säuglinge in den ersten Lebensmonaten. Der Lactosegehalt in der Milch der Säugetiere ist artabhängig. Der Anteil von Lactose in der Frauenmilch beträgt 6,5 %. In der Kuhmilch liegt der Lactosegehalt bei 4,5%.

Polysaccharide

Polysaccharide sind makromolekulare Verbindungen, die sich aus vielen tausenden Monosaccharid- bzw. Disaccharideinheiten zusammensetzen.

Stärke ist ein Stoffgemisch aus wasserlöslicher Amylose und wasserunlöslichem Amylopektin. Beide besitzen die gleiche Summenformel , haben aber eine unterschiedliche Molekülmasse und Struktur. Die Molekülmasse der Amylose liegt zwischen 10 000 und 50 000 u, die des Amylopektins zwischen 50 000 - 180 000 u. Monomerer Grundkörper beider ist die Glucose.

Amylose (20 - 30% Anteil in der Stärke), besteht aus 300 - 1 200 monomeren Glucoseeinheiten, die sich in unverzweigten, schraubenartig gewundenen Ketten anordnen und über das jeweils erste und vierte Kohlenstoffatom verknüpft sind.

Amylopektin (70 - 80% Anteil in der Stärke) setzt sich aus 1 500 -12 000 Monomeren der Glucose zusammen. Diese sind an bestimmten Punkten astähnlich verzeigt. Unter den Glucoseeinheiten findet eine Verknüpfung zwischen dem ersten Kohlenstoffatom des einen Monomers und entweder dem vierten oder dem sechsten Kohlenstoffatom der anderen Monomers statt.

-

Amylose und Amylopektin sind die Bausteine der natürlichen Stärke.

Stärke ist ein farbloses, geschmackloses Pulver, das sich gut in kaltem Wasser löst. In heißem Wasser bildet sie eine kolloidale Lösung, die beim Erkalten zu einem Gel erstarrt. Durch saure oder enzymatische Hydrolyse findet der Abbau zur Glucose statt. Da in Stärke keine freien Aldehyd- oder Keto-Gruppen vorliegen, erfolgt keine Reaktion mit fehlingscher Lösung. Der Stärkenachweis wird mit Iodlösung über die Bildung des tiefblauen Iod-Stärke-Komplex durchgeführt. Stärke ist der wichtigste pflanzliche Reservestoff und das lebensnotwendigste Nahrungsmittel. Pflanzen speichern sie in Form von Stärkekörnern in ihren Zellen; insbesondere ist sie in Getreide, Mais, Reis und Kartoffeln zu finden.

Cellulose ist der Hauptbestandteil der pflanzlichen Zellwände. Baumwolle und Flachs bestehen fast ausschließlich aus Cellulose. Technisch wird Cellulose aus Holz gewonnen, das zu etwa 50 % Cellulose enthält. Die anderen Holzbestandteile sind Hemicellulosen und Lignin.

Cellulose ist ein Makromolekül, in dem mehr als 10 000 Glucoseeinheiten über Verknüpfung lange lineare Ketten bilden. Deshalb spricht man auch von Fasern. Cellulose ist farblos, brennbar, unlöslich in Wasser und verdünnten Säuren und quillt in alkalischer Lösung auf. Nur niedrige Lebewesen (Bakterien, Pilze) können Cellulose abbauen. Aus Cellulose wird technisch Zellstoff gewonnen, die Grundlage zur Herstellung von Papier. Auch die Textilindustrie verarbeitet zunehmend wieder die natürlichen Cellulosefasern zu Baumwolltextilien.

Chitin ist in einigen Pilzen und in Panzern von Krustentieren und Insekten zu finden. Die Verbindung ist ein stickstoffhaltiges Polysaccharid, das in seinem Aufbau der Struktur der

Cellulose sehr ähnlich ist.