Friedrich Hölderlin

* 20.03.1770 in Lauffen am Neckar

† 07.06.1843 in Tübingen

FRIEDRICH HÖLDERLIN war ein deutscher Dichter zu Zeiten der Weimarer Klassik. Er pflegte u.a. Umgang mit JOHANN WOLFGANG VON GOETHE und FRIEDRICH VON SCHILLER.

HÖLDERLIN schrieb Lyrik, klassische Oden, Elegien, Hymnen und philosophische Aufsätze. Bekannt wurde er besonders durch seinen Bildungsroman „Hyperion“ und durch seine SOPHOKLES-Übertragungen „Antigone“ und „Ödipus“. In HÖLDERLINs Oden erreichte die antikisierende Dichtung einen ihrer Höhepunkte.

FRIEDRICH HÖLDERLINs Lebensgeschichte begann in Lauffen am Neckar. Hier wurde er am 20.03.1770 als Sohn des Klosterpflegers HEINRICH FRIEDRICH und der Pastorentochter JOHANNA CHRISTINA, geb. HEYN, geboren. Der Vater starb bereits 1772. Die Mutter heiratete 1774 erneut, den Bürgermeister von Nürtingen, JOHANN CHRISTOPH GOK. Die Familie zog nach Nürtingen um, doch 1779 starb auch GOK. So wurde HÖLDERLIN vor allem von Mutter, Großmutter und Tante im pietistischen Sinne erzogen.

HÖLDERLIN besuchte zunächst Schulen in Nürtingen und Denkendorf. In Denkendorf bei Nürtingen trat er 1784 in die niedere Klosterschule ein. Seine Mutter wünschte sich für ihn eine theologische Laufbahn und so besuchte er 1786–1788 das Seminar der höheren Klosterschule in Maulbronn, um dann von 1788–1793 ein Theologiestudium im Tübinger Stift aufzunehmen. Dort lernte er die Philosophen GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL und FRIEDRICH WILHELM JOSEPH SCHELLING kennen und schloss einen Dichterbund mit CHRISTIAN LUDWIG NEUFFER und RUDOLF FRIEDRICH HEINRICH VON MAGENAU. 1789 schloss er Bekanntschaft mit den Dichtern GOTTHOLD FRIEDRICH STÄUDLIN und CHRISTIAN FRIEDRICH DANIEL SCHUBART.

1790 legte er seine Magisterarbeiten vor: die „Geschichte der schönen Künste unter den Griechen bis zu Ende des Perikleischen Zeitalters“ und „Parallele zwischen Salomons Sprüchwörtern und Hesiods Werken und Tagen“. 1791 wurden seine ersten vier Gedichte in STÄUDLINs „Musenalmanach fürs Jahr 1792“ publiziert.

1793 legte HÖLDERLIN sein Abschlussexamen ab und lernte den Jura-Studenten ISAAK VON SINCLAIR kennen. Er erhielt eine Hauslehreranstellung bei CHARLOTTE VON KALB in Waltershausen (Thüringen) und konnte so dem von ihm verabscheuten Pfarrerberuf entfliehen.

1795 besuchte HÖLDERLIN Vorlesungen JOHANN GOTTLIEB FICHTEs an der Jenaer Universität. In Jena pflegte er u. a. Umgang mit FRIEDRICH VON SCHILLER und er begann eine Freundschaft mit ISAAK VON SINCLAIR, die Jahre anhalten sollte. In diesem Jahr erschien das „Fragment von Hyperion“ in der „Thalia“. Im Dezember folgte HÖLDERLIN CHARLOTTE und FRITZ VON KALB nach Weimar, wo er u. a. JOHANN GOTTFRIED HERDER einen Besuch abstattete.

1796 nahm HÖLDERLIN eine neue Stelle als Hauslehrer bei dem Frankfurter Bankier JAKOB FRIEDRICH GONTARD an. HÖLDERLIN traf u. a. mit SCHELLING zusammen, der sich einige Tage in Frankfurt aufhielt und er verliebte sich innig in die Frau des Bankiers, SUSETTE, die die „Diotima“ in seinem Roman „Hyperion“ wurde. Seine Liebe wurde erwidert, woraufhin GONTARD HÖLDERLIN zwang, sein Haus zu verlassen.

1797 übernahm HÖLDERLIN eine Hofmeisterstelle im Haus des Weinhändlers GOGEL. Dieses Jahr wurde für ihn auch dadurch bedeutsam, dass er JOHANN WOLFGANG VON GOETHE persönlich kennen lernte und dass der erste Band seines „Hyperion“ erschien.

1798 hielt sich HÖLDERLIN in Homburg auf. Er arbeitete an seinem Trauerspiel „Empedokles“ und an verschiedenen philosophischen Aufsätzen. Bei einem Aufenthalt in Frankfurt traf er mit HEGEL zusammen. Im November nahm er auf Einladung SINCLAIRs am Rastatter Kongress teil. Im Folgejahr setzte er in Homburg seine Arbeit am „Empedokles“ und an den philosophischen Aufsätzen fort und veröffentlicht den zweiten Band des „Hyperion“.

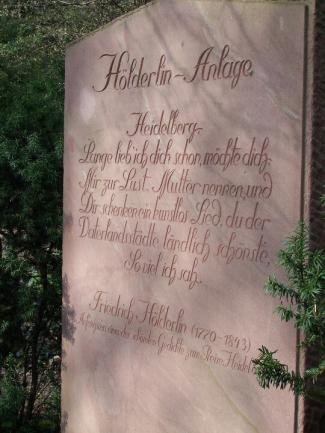

1800 hielt sich HÖLDERLIN zeitweilig in Heidelberg auf. Hier entstand seine berühmte Ode.

Heidelberg

Lange lieb' ich dich schon, möchte dich, mir zur Lust,

Mutter nennen, und dir schenken ein kunstlos Lied,

Du, der Vaterlandsstädte

Ländlichschönste, soviel ich sah.Wie der Vogel des Walds über die Gipfel fliegt,

Schwingt sich über den Strom, wo er vorbei dir glänzt,

Leicht und kräftig die Brüke,

Die von Wagen und Menschen tönt.Wie von Göttern gesandt, fesselt' ein Zauber einst

Auf die Brüke mich an, da ich vorüber gieng,

Und herein in die Berge

Mir die reizende Ferne schien,Und der Jüngling, der Strom fort in die Ebene zog,

Traurigfroh, wie das Herz, wenn es, sich selbst zu schön,

Liebend unterzugehen,

In die Fluthen der Zeit sich wirft.Quellen hattest du ihm, hattest dem Flüchtigen

Kühle Schatten geschenkt, und die Gestade sahn

All' ihm nach, und es bebte

Aus den Wellen ihr lieblich Bild.Aber schwer in das Thal hieng die gigantische,

Schiksaalskundige Burg nieder bis auf den Grund,

Von Wettern zerissen;

Doch die ewige Sonne goßIhr verjüngendes Licht über das alternde

Riesenbild, und umher grünte lebendiger

Epheu; freundliche Wälder

Rauschten über die Burg herab.Sträuche blühten herab, bis wo im heitern Thal,

An den Hügel gelehnt, oder dem Ufer hold,

Deine fröhlichen Gassen

Unter duftenden Gärten ruhn.

(Friedrich Hölderlin: Sämtliche Werke. 6 Bände, Band 2, Stuttgart: Cotta, 1953, S. 13-15.)

Nachdem er sich 1800 in Nürtingen bei seiner Mutter und in Stuttgart bei seinem Freund, dem Kaufmann LANDAUER, aufgehalten hatte, arbeitete HÖLDERLIN 1801–1802 als Hauslehrer in der Schweiz und in Frankreich. In Frankreich war er kurze Zeit als Hofmeister für die Familie des Konsuls MEYER tätig. Schon im Juni 1802 sah er sich gezwungen, aufgrund nervlicher Erschöpfungs- und Erregungszustände, die durch die Nachricht vom Tode seiner Liebe SUSETTE GONTARD ausgelöst wurden, nach Deutschland zu seiner Mutter zurückzukehren, bei der er bis 1804 wohnte.

1804 wurden im Frankfurter Verlag FRIEDRICH WILMANs die „Sophokles“-Übertragungen publiziert. HÖLDERLIN übersiedelte nach Homburg, um dort eine Stelle als Hofbibliothekar anzunehmen, die ihm auf Vermittlung seines langjährigen Freundes ISAAK VON SINCLAIR angeboten worden war. SINCLAIR wurde im Folgejahr vom württembergischem Militär festgenommen, da er einen Anschlag auf den Kurfürsten von Württemberg geplant haben sollte. Dem folgenden Hochverratsprozess gegen SINCLAIR und andere entging HÖLDERLIN, da ihm ein medizinisches Gutachten eine Erkrankung an Wahnsinn attestierte. SINCLAIR selbst wurde noch im Juni 1805 aus der Haft entlassen.

1806 musste HÖLDERLIN aufgrund seiner fortgeschrittenen Erkrankung trotz seiner eigenen heftigen Gegenwehr in das Tübinger Autenriethsche Klinikum eingewiesen werden. Alle Therapieversuche scheiterten jedoch.

1807 wurde er als unheilbar geisteskrank aus der Klinik entlassen. Er verbrachte den Rest seines Lebens in Pflege bei dem Tischlerehepaar ZIMMER im Tübinger Stadtturm am Neckar (heute „Hölderlinturm“). Er lebte noch 36 Jahre, jedoch ab 1808 in vollkommener geistiger Umnachtung. 1822 wurde eine weitere Auflage des „Hyperion“ herausgegeben; 1826 publizierten GUSTAV SCHWAB und LUDWIG UHLAND 69 Gedichte HÖLDERLINs sowie Teile seines unvollendet gebliebenen Trauerspiels „Der Tod des Empedokles“. HÖLDERLIN starb am 07.06.1843 in Tübingen.

Literarisches Schaffen

HÖLDERLINs literarisches Schaffen ist aufgrund seiner frühen, schweren nervlichen Erkrankung überschaubar. Er schrieb Lyrik, klassische Oden, Elegien, Hymnen. Er gehörte zu den Schriftstellern der sogenannten Weimarer Klassik. Diese Literatur fiel in die Epoche der Empfindsamkeit und war insbesondere von den Leitideen der Harmonie und der Humanität geprägt. Sie richtete sich am Ideal der griechisch-römischen Antike aus (Harmonie von Mensch und Natur, Individuum und Gesellschaft) und brachte neben der Bekenntnislyrik (GOETHE) die Gedankenlyrik hervor, wie sie beispielsweise von SCHILLER und HÖLDERLIN überliefert ist. In den Hymnen seiner Jugendlyrik, die zumeist nicht im klassischen Versmaß gehalten waren, pries HÖLDERLIN die griechischen Humanitätsideale (Schönheit, Liebe, Freiheit, Freundschaft). Bekannt ist HÖLDERLINs Gedicht „Hälfte des Lebens" (Audio 1) , das erstmals im „Taschenbuch für das Jahr 1805“ veröffentlicht wurde und in dem der Verfasser Themen wie Vergänglichkeit, Seelenangst, Trauer, Schwermut und Sehnsüchte in hymnischer Form anspricht.

-

-

titel29.mp3

Audiodatei -

titel29.ogg

Audiodatei

Hälfte des Lebens

Mit gelben Birnen hänget

Und voll mit wilden Rosen

Das Land in den See,

Ihr holden Schwäne,

Und trunken von Küssen

Tunkt ihr das Haupt

Ins heilignüchterne Wasser.Weh mir, wo nehm' ich, wenn

Es Winter ist, die Blumen, und wo

Den Sonnenschein,

Und Schatten der Erde?

Die Mauern stehn

Sprachlos und kalt, im Winde

Klirren die Fahnen.

(ebenda, S.121)

Die Höhepunkte in der Dichtung HÖLDERLINs waren seine Elegien. Die Hymne, die ursprünglich nur ein feierlicher Preis-, Lob- und Festgesang und deren Rahmen schon durch KLOPSTOCK über religiöse Anlässe hinaus gespannt worden war, erweiterte er noch einmal, indem er die romantische Todessehnsucht mit einbezog.

An die Parzen

Nur einen Sommer gönnt, ihr Gewaltigen!

Und einen Herbst zu reifem Gesange mir,

Dass williger mein Herz, vom süßen

Spiele gesättigt, dann mir sterbe

Die Seele, der im Leben ihr göttlich Recht

Nicht ward, sie ruht auch drunten im Orkus nicht;

Doch ist mir einst das Heilige, das am

Herzen mir liegt, das Gedicht, gelungen,

Willkommen dann, o Stille der Schattenwelt!

Zufrieden bin ich, wenn auch mein Saitenspiel

Mich nicht hinab geleitet; Einmal

lebt ich, wie Götter, und mehr bedarfs nicht.

(a.a.O., Bd. 1, S. 247, Audio 2)(Dichtung nach dem Versmaß der „alkäischen Strophe“, wie sie von ALKAIOS entwickelt wurde)

Die Werke, durch die HÖLDERLIN bekannt wurde, sind vor allem sein „Hyperion“ (1797–1799) und der „Empedokles“ (1798–1799).

Der „Hyperion" steht in der Tradition des zeitgenössisch populären Briefromans und Bildungsromans. Allerdings gelang es HÖLDERLIN nicht mehr, die enorme Wirkung zu erzielen, wie sie GOETHEs „Die Leiden des jungen Werther“ hervorbrachte.

Wie bereits viele Literaten vor ihm (u. a. BOCCACCIO, MARTIN OPITZ), hatte sich auch HÖLDERLIN mit Übersetzungen aus dem Griechischen beschäftigt. Zu seinen Werken gehören Übertragungen des „Ödipus“ (1804) und der „Antigone“ (1804) von SOPHOKLES.

Werke (Auswahl)

- Hyperion oder der Eremit in Griechenland (1797–1799, Briefroman)

- Der Tod des Empedokles (1798–1799, Trauerspiel, unvollendet)

- Ödipus (1804, SOPHOKLES-Übertragung)

- Antigone (1804, SOPHOKLES-Übertragung)

-

titel28.mp3

Audiodatei -

titel28.ogg

Audiodatei