Igor Strawinsky

* 17.06.1882 Oranienbaum bei St. Petersburg

† 06.04.1971 New York

IGOR FJODOROWITSCH STRAWINSKY (1882–1971) ist einer der wichtigsten Vertreter der „Neuen Musik“ in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sein Stil reicht von Kompositionen moderner klassischer Musik, über Werke mit „neobarocken“ Tendenzen bis zur Beschäftigung mit der Zwölftonmusik und seriellen Techniken. Er setzte sich mit verschiedensten Elementen der Musik auseinander, wobei seine expressive Rhythmik am markantesten hervortritt. Während seiner späten Phase gelangten Einflüsse des Jazz in seine Arbeit. Auch als Pianist und Dirigent, oft seiner eigenen Werke, erlangte STRAWINSKY Berühmtheit.

IGOR FJODOROWITSCH STRAWINSKY wurde am 17. Juni als dritter Sohn einer Familie adliger Abstammung in Oranienbaum (heute Lomonossow) bei St. Petersburg geboren. Er wuchs in einem großbürgerlichen und künstlerisch sensiblen Umfeld auf. Der Vater, FJODOR STRAWINSKY, spielte als Bassist an der Kaiserlichen Oper in St. Petersburg.

Der junge IGOR bekam von seinem 9. Lebensjahr an Klavierunterricht und unternahm im Alter von 15 Jahren erste Kompositionsversuche.

-

Porträt MICHAIL GLINKAs (1804–1857) von 1850

A. Burkatovski, Rheinböllen

Dabei beeinflussten ihn seine Kindheitseindrücke der Opern

- MICHAIL IWANOWITSCH GLINKAs (1804–1857) und

- PJOTR ILJITSCH TSCHAIKOWSKYs (1840–1893).

Da seine Eltern eine solide Ausbildung forderten, begann STRAWINSKY mit einem Jurastudium (1900–1905) in St. Petersburg. Parallel dazu wurde er ab 1902 Schüler von NIKOLAI ANDREJEWITSCH RIMSKI-KORSAKOW (1844–1908).

-

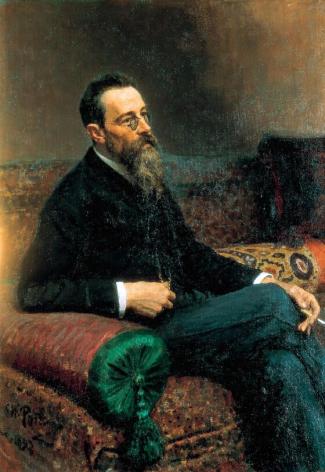

NIKOLAI RIMSKI-KORSAKOW (1844–1908) – Gemälde von ILJA REPIN

A. Burkatovski, Rheinböllen

Unter seiner Anleitung studierte er Komposition und Instrumentation bis zu dessen Tod. Es entstand die 1. Sinfonie Es-Dur op. 1 (1905–1907), die STRAWINSKY seinem Lehrer widmete.

-

SERGEJ DIAGHILEW (1872–1929) im Jahre 1906 – Gemälde von LÉON BAKST

A. Burkatovski, Rheinböllen

Russische Gebundenheit (1908–1918)

Sehr wichtig für STRAWINSKYs Schaffen war die Freundschaft mit SERGEJ DIAGHILEW (1872–1929), dem Choreographen und Direktor des „Ballet Russe“. Die Ballette „Feuervogel“ (1911) und „Petruschka“ (1912) sind bedeutende Zeugnisse ihrer intensiven Zusammenarbeit.

-

Der Feuervogel, gemalt von LÉON BAKST für STRAWINSKYs gleichnamiges Ballett

A. Burkatovski, Rheinböllen

Diese Kompositionen weisen deutliche Züge des musikalischen Expressionismus auf. Ein Höhepunkt dieser Phase ist das Ballett „Le Sacre du Printemps“ (Frühlingsopfer), das wegen

- seiner dissonanten Klanghäufungen,

- der rhythmischen Intensität und

- schrillen Instrumentierung

bei der Uraufführung 1913 in Paris für einen der größten Theaterskandale des letzten Jahrhunderts sorgte.

Kurz vor Kriegsausbruch 1914 ließ sich STRAWINSKY dauerhaft in der Schweiz nieder. Bereits ein Jahr später 1915 debütierte er als Dirigent in Genf.

Die Freundschaft zu dem Dichter CHARLES FERDINAND RAMUZ (1878–1947) und zu dem schweizerischen Dirigenten ERNEST ANSERMET (1883–1969) begünstigte die Entstehung von Werken, wie

- „Renard“ (Reineke Fuchs, 1916/17),

- „Les Noces“ (Die Bauernhochzeit, 1912/13) und

- „L`histoire du Soldat“ (Geschichte vom Soldaten, 1918).

Neoklassizistische Zeit in Frankreich (1920–1939)

Von 1920 an lebte STRAWINSKY in Paris, wo viele seiner Werke zur Uraufführung gelangt waren. Mit der Komposition „Pulcinella“ (1920) setzt STRAWINSKYs Phase des Neoklassizismus ein. Er griff in diesem Werk auf Vorlagen des neapolitanischen Komponisten GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI (1710–1736) zurück und belebte damit Formen und Stile vergangener musikalischer Epochen wieder.

Vergleichbare Tendenzen zu alter Musik finden sich in „Apollon musagète“ (Apoll der Musenführer, 1928) nach Kompositionen des barocken Meisters JEAN-BAPTISTE LULLY (1632–1687). Die Bekanntschaft zur geistlichen Elite Paris unterstützte die Arbeit STRAWINSKYs. So gestaltete beispielsweise PABLO PICASSO (1881–1973) die Kostüme und das Bühnenbild zu Pulcinella. 1936 wurde STRAWINSKY französischer Staatsbürger.

Spätstil in USA (1939–1971)

Im Jahr 1939 hielt STRAWINSKY an der amerikanischen Harvard University seine viel zitierte Vorlesungsreihe „Musikalische Poetik“. Nach dem Tod seiner ersten Frau, KATERINA NOSSENKO, ließ er sich in Hollywood nieder und erhielt 1945 die amerikanische Staatsbürgerschaft. Durch den Einfluss des amerikanischen Dirigenten und Freundes ROBERT CRAFT (* 1923) widmete sich STRAWINSKY der Zwölftontechnik ARNOLD SCHÖNBERGs (1874–1951) und anderen seriellen Kompositionstechniken. Die Werke dieser Phase haben meist geistlichen Charakter, wie bspw. „Canticum sycrum“ (1955) und „Threni“ (1958).

STRAWINSKY zeigte noch wenige Jahre vor seinem Tod, am 6. April 1971, eine ungebrochene Arbeitskraft als Dirigent.

Werkgruppen

- Orchestermusik, darunter:

– 2 Sinfonien;

- Werke für Soloinstrumente (Klavier, Violine) und Orchester;

- Bühnenwerke, darunter:

– Ballettmusiken,

– Oper,

– Opern-Oratorium;

- Vokalwerke für Chor, Solostimmen und Orchester;

- Lieder;

- Klavierwerke, darunter:

– Piano-Rag-Music (1919);

- Kammermusik.

Suche nach passenden Schlagwörtern

- JEAN-BAPTISTE LULLY

- Biographie

- Expressionismus

- Feuervogel

- KATERINA NOSSENKO

- Sinfonie Es-Dur op. 1

- ERNEST ANSERMET

- Arnold Schönberg

- NIKOLAI ANDREJEWITSCH RIMSKI-KORSAKOW

- Musikalische Poetik

- Le Sacre du Printemps

- IGOR FJODOROWITSCH STRAWINSKY

- MICHAIL IWANOWITSCH GLINKA

- IGOR STRAWINSKY

- Petruschka

- CHARLES FERDINAND RAMUZ

- PJOTR ILJITSCH TSCHAIKOWSKY

- PABLO PICASSO

- Neoklassizismus

- GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI

- Biografie

- Zwölftontechnik

- Pulcinella

- expressive Rhythmik