Transatlantisches Bündnis

Das transatlantische Bündnis, auch als Atlantische Allianz bezeichnet, ist die Interessen- und Wertegemeinschaft zwischen den USA und ihren europäischen Verbündeten und Partnern. Es beruht auf den gemeinsamen Sicherheitsinteressen und den Werten der westlichen Demokratie, des Rechts und der freien Marktwirtschaft.

Mit der 1955 erfolgten Aufnahme in die NATO erhielt die Bundesrepublik Deutschland ihre staatliche Souveränität.

Im Unterschied zu traditionellen Militärbündnissen ist die NATO auch ein politisches, soziales, ökonomisches und kulturelles Bündnis.

Ihre wichtigste Aufgabe ist der Schutz der Mitglieder vor militärischer Bedrohung. Dementsprechend sind die Mitglieder zu gegenseitigem Beistand verpflichtet, wenn der Bündnisfall erklärt wird. In der Geschichte der NATO war das bisher erst einmal der Fall: Nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 in den USA.

Kern des transatlantischen Bündnisses ist der Nordatlantikpakt bzw. die Nordatlantische Verteidigungsgemeinschaft (NATO).

Mitglieder auf nordamerikanischer Seite sind die USA und Kanada.

Welche europäischen Länder dem transatlantischen Bündnis zugerechnet werden, ist nicht eindeutig definiert;

- sicherheitspolitisch sind es die europäischen NATO-Verbündeten,

- wirtschaftspolitisch die EU-Länder.

Deutsch-amerikanische Beziehungen

Im Verlauf seiner Geschichte sind besondere deutsch-amerikanische Beziehungen innerhalb des Bündnisses entstanden. Für die Deutschen war die USA Besatzungs- und Neuordnungsmacht am Ende und nach dem Zweiten Weltkrieg, war sie

- Helfer des Wiederaufbaus,

- Schutzmacht,

- Beistand zur Erlangung der Souveränität und der Wiedervereinigung.

Daraus haben sich außer den militärischen Bündnisbeziehungen und der wirtschaftlichen Verflechtung vielfältige und enge politische, soziale und kulturelle Beziehungen zwischen den Staaten entwickelt. Es wurde eine deutsch-amerikanische Freundschaft der Völker begründet, die allerdings durch unterschiedliche nationale politische Interessen und weltpolitische Entwicklungen mehrfach Belastungen und Bewährungen ausgesetzt war.

-

Organisation der NATO

NATO

Die NATO (North Atlantic Treaty Organization) wurde im April 1949 als kollektives Verteidigungsbündnis gemäß Art. 51 der UNO-Charta (Recht auf individuelle und kollektive Selbstverteidigung) in Washington von zwölf Mitgliedern:

- zehn europäischen Staaten (die europäischen Gründungsmitglieder waren Großbritannien, Frankreich, Italien, die Benelux-Staaten, Norwegen, Dänemark, Island und Portugal) sowie

- Kanada und

- den USA, gegründet.

Die NATO-Gründung war Reaktion auf den sich zum „Kalten Krieg“ ausweitenden Ost-West-Konflikt zwischen den ehemals Verbündeten der Antihitlerkoalition, den drei Westmächten und der Sowjetunion, und der westlichen Annahme sowjetischer Expansionsbestrebungen in Richtung Westeuropa (z. B. Berlin-Blockade 1948/1949).

Weitere Staaten sind dem Bündnis beigetreten:

- Griechenland und

- die Türkei (1952),

- die Bundesrepublik Deutschland (1955) und

- Spanien (1982).

Als erste osteuropäische Kandidaten wurden 1999

- Polen,

- die Tschechische Republik und

- Ungarn

in die NATO aufgenommen. Der so genannte Transformationsgipfel der NATO im November 2002 in Prag beschloss die Aufnahme weiterer Mitglieder, und zwar von

- Bulgarien

- Rumänien

- Estland

- Lettland

- Litauen

- Slowakei

- Slowenien

Im April 2009 folgten die beiden, bislang letzen, Beitritte von Kroatien und Albanien.

NATO-Vertrag

Laut NATO-Vertrag fällt dem Bündnis als wichtigste Aufgabe der Schutz der Mitglieder vor militärischer Bedrohung zu. Dementsprechend sind die Mitglieder gemäß Artikel 5 zu gegenseitigem Beistand dann verpflichtet, wenn der Bündnisfall erklärt wird. In der Geschichte der NATO war das bisher erst einmal der Fall: Nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 in den USA. Zu einem NATO-Einsatz kam es jedoch nicht.

Allerdings enthält der Vertrag keine automatische militärische Beistandspflicht, da es jedem Mitgliedstaat überlassen bleibt, im Zusammenwirken mit den anderen Partnern die Maßnahmen zu treffen, die er für notwendig hält. Damit wird durch die NATO die Möglichkeit unterschiedlicher Unterstützung in einem Konfliktfall gegeben.

Zivile Aufgaben und Ziele der NATO

Im Unterschied zu traditionellen Militärbündnissen ist die NATO nicht nur ein militärisches, sondern gleichermaßen ein politisches, soziales, ökonomisches und kulturelles Bündnis. Es ist ein Bündnis zur Verteidigung der westlichen Demokratie, deren Prinzipien von allen Mitgliedstaaten formal anerkannt wurden. In der Praxis hat es davon immer wieder eklatante Abweichungen gegeben, z. B. in Griechenland und Portugal (bis 1982) und in der Türkei (seit 1981).

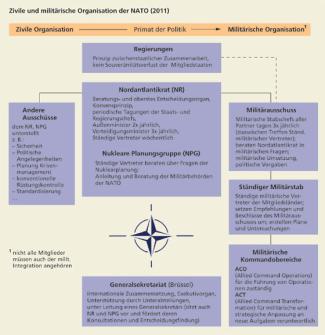

Die NATO beruht auf dem Prinzip der intergouvernementalen Zusammenarbeit, d. h. die Mitglieder geben keine Souveränitätsrechte an das Bündnis ab. Die NATO gliedert sich in eine politische und eine militärische Organisation. Mitglieder der politischen Organisation sind alle 19 Mitgliedsländer, während der militärischen Organisation Frankreich und Island nicht angeschlossen sind. Das NATO-Hauptquartier hat seinen Sitz in Brüssel.

NATO-Rat

Oberstes Entscheidungsorgan ist der NATO-Rat. Der Rat kann auf der Ebene

- der Regierungschefs,

- der Außen- und Verteidigungsminister oder

- der Ständigen Vertreter

tagen. Auf der Ebene der Außen- und Verteidigungsminister tritt der NATO-Rat im Frühjahr und im Herbst zusammen. Auf der Ebene der Ständigen Vertreter, der Botschafter der Mitgliedsländer bei der NATO, tagt der Rat wöchentlich.

Fragen der Verteidigung werden im Verteidigungsplanungs-Ausschuss (Defense Planning Committee – DPC) und in der Nuklearen Planungsgruppe (Nuclear Planning Group – NPG) behandelt.

Exekutivorgan der NATO ist das Generalsekretariat, dem der Generalsekretär vorsteht. Ihm gehören internationale Beamte der Mitgliedstaaten an, die dem Generalsekretär unterstellt sind.

Militärische Organisationsstruktur

Der Militärausschuss (Military Committee) ist die höchste militärische Instanz des Bündnisses. Er besteht aus den Stabschefs der Mitgliedsländer und tagt zweimal im Jahr. Der Militärausschuss erarbeitet und empfiehlt die gemeinsamen Verteidigungsmaßnahmen und berät den NATO-Rat in militärischen Fragen. Zwischen den Tagungen des Militärausschusses werden dessen Funktionen vom Ständigen Militärausschuss wahrgenommen.

Zur Durchführung politischer und militärischer Beschlüsse des Militärausschusses wurde ein internationaler Militärstab geschaffen, ein aus ca.

- 150 Offizieren,

- 150 Unteroffizieren und Mannschaften und

- 100 Zivilisten

bestehendes Gremium.

Durch eine Strukturreform der militärischen Organisation wurden 1993 zwei regionale Kommandobehörden gebildet: das Allied Command Atlantic für Nordamerika und das Allied Command Europe für Europa.

Informelle Organe

Neben den offiziellen NATO-Organen gibt es die Euro-Group, die aus den Verteidigungsministern der europäischen Bündnisstaaten besteht.

Die High-Level Group (HLG) wurde 1977 von der Nuklearen Planungsgruppe eingerichtet und hatte die Aufgabe, die Grundlagen für den NATO-Doppelbeschluss auszuarbeiten.

1979 wurden die Consultive Group und die Special Group (SCG/SG) für Fragen und Probleme der Rüstungskontrollverhandlungen gebildet.

Auf Initiative europäischer und nordamerikanischer Parlamentarier trat 1955 erstmals die Konferenz der Parlamentsmitglieder der NATO-Mitgliedstaaten zusammen, aus der 1966 die heutige Parlamentarische Versammlung der NATO (NATO PV) hervorging. Die NATO PV (auch Nordatlantische Versammlung genannt) hat sich im Laufe der Jahre zu einem euro-atlantischen Parlament entwickelt, das Fragen und Probleme der Atlantischen Allianz diskutiert und als Bindeglied zwischen den nationalen Parlamenten und der NATO dient.

Neue Rahmenbedingungen

Nach dem Ende der Ost-West-Konfrontation, die durch die Bipolarisierung der Staatenwelt gekennzeichnet war, steht die NATO vor erheblichen Identitäts- und Anpassungsproblemen.

Die Umwälzungen und Revolutionen in Osteuropa und das Scheitern des „real existierenden Sozialismus“ entzogen dem Warschauer Pakt seine Grundlage; er löste sich 1991 auf.

Der Zusammenbruch der Sowjetunion, die fortschreitende Demokratisierung in Mitteleuropa sowie die deutsche Wiedervereinigung und NATO-Mitgliedschaft des vereinten Deutschlands haben die sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen vollkommen zugunsten der NATO verändert.

Die Frage nach der Funktion des Bündnisses in einem grundlegend veränderten internationalen System wurde ab 1991 in- und außerhalb der Allianz diskutiert. Russland forderte in Wahrung seiner Sicherheitsinteressen nach dem Ende des Warschauer Vertrages auch die Auflösung der NATO bei gleichzeitiger Stärkung der KSZE (Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa).

Als Zugeständnis wurde 1993 der Status der KSZE durch Umbenennung in Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) aufgewertet. Budget und Mandat der OSZE wurden ausgeweitet.

Die Bündnispartner waren einmütig der Auffassung, dass die Existenz der NATO weiterhin erforderlich sei:

- als Stabilitätsanker einer euro-atlantischen Sicherheitsordnung,

- als transatlantisches Bindeglied,

- als Versicherungsgemeinschaft gegen verbleibende militärische Risiken.

Neue Aufgaben der NATO

Im Ergebnis der Neuorientierung begreift sich die NATO als politisches Bündnis, das gemeinsam mit der OSZE ein europäisches Sicherheitssystem aufbaut.

In Erweiterung des NATO-Vertrages wurden den Vereinten Nationen und der OSZE Friedensmissionen in ihrem Auftrag angeboten. Damit wurden in den bisherigen Aktionsrahmen

- militärische Operationen außerhalb des Bündnisfalles und

- außerhalb des NATO-Gebietes

neu aufgenommen. Zu den neuen Aufgaben der NATO gehören des weiteren:

- das Krisenmanagement,

- die Durchsetzung und Überprüfung von Rüstungskontrolle sowie

- friedenserhaltende und friedenserzwingende Maßnahmen (peace-keeping/peace-enforcement)

im Auftrag der Vereinten Nationen oder der OSZE.

Auf dieser Grundlage fand ein erster NATO-Einsatz 1992 in Bosnien statt. Ohne ausdrückliches UNO-Mandat führte die NATO im Kosovo-Konflikt 1999 den Luftkrieg gegen Jugoslawien, begründet als humanitäre Intervention, zum Schutz der albanischen Minderheit im serbischen Kosovo. Dieser Militäreinsatz gegen ein Land, das nicht dem Bündnis angehörte, ging über den NATO-Auftrag der Verteidigung seiner Mitgliedstaaten hinaus.

Erneuerung der NATO

Zur Bewältigung der neuen Herausforderungen befindet sich die NATO seit den 1990er-Jahren in einem Anpassungsprozess. Die wichtigsten Schritte auf diesem Weg waren:

- Die Londoner und Pariser Erklärungen von 1990, mit denen die Allianz den ehemaligen Gegnern des Warschauer Pakts die Hand zur Versöhnung reichte und die Zusammenarbeit anbot.

- Die Schaffung des NATO-Kooperationsrates (NAKR) 1991 zur Aufrechterhaltung der Stabilität und politischen Zusammenarbeit mit den ehemaligen Gegnern sowie neutralen Staaten.

Er wurde 1997 in den Euro-Atlantischen Partnerschaftsrat (EAPR) umgewandelt, dem inzwischen 44 Mitglieder angehören. - Die Entscheidungen von Oslo und Brüssel 1992, der OSZE und den Vereinten Nationen die Unterstützung des Bündnisses bei friedenserhaltenden Maßnahmen anzubieten.

- Die Beschlüsse von Berlin und Brüssel 1996, den europäischen Pfeiler in der Allianz durch Ausgestaltung der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungsidentität (ESVI) zu stärken.

- Die Russland-Grundakte und die Ukraine-Charta der NATO 1997, mit denen diese großen Länder in die euro-atlantische Sicherheitsstruktur eingebunden werden.

- Die Aufnahme

– Polens,

– Ungarns und

– der Tschechischen Republik

in das Bündnis 1999 und der Ausblick, in den kommenden Jahre weitere europäische Staaten in das Bündnis aufzunehmen. - Die Gipfelerklärung von Rom im Mai 2002, in der die Mitgliedstaaten der Allianz und Russland eine gleichberechtigte Zusammenarbeit mit dem Ziel gemeinsamer Entscheidungen und Aktionen vereinbaren.

Die Aufnahmekandidaten haben einen Membership Action Plan (MAP) einzuhalten, der aus fünf Kapiteln besteht: Politik und Wirtschaft, Verteidigung und Militär, Ressourcen, Sicherheit und Rechtsfragen. Er schreibt den Ländern institutionelle Anpassungen vor, wie die zivile Führung des Verteidigungsministeriums, ein Verteidigungsbudget von 2 % des Bruttosozialprodukts und die Harmonisierung der Streitkräfte im Einklang mit NATO-Erfordernissen.

Positionen zur NATO-Erweiterung

Teilweise gegensätzlich sind die Positionen zur NATO-Erweiterung innerhalb und außerhalb der Mitgliedstaaten:

- Ohne grundlegende Reform der Entscheidungsstrukturen droht, ähnlich wie in der EU, eine institutionelle Schwächung.

- Die Allianz weist erhebliche Disproportionalitäten und ungleiche Qualifikationen ihrer Mitgliedstaaten auf. Neue Kandidaten verfügen über ein unzureichendes Militärbudget und rückständige Ausrüstung.

- Die Erweiterung der NATO in das frühere sowjetische Territorium hinein und an die russischen Grenzen heran trifft auf Vorbehalte und den Widerstand Russlands.

- Die demokratische Entwicklung in Staaten wie Weißrussland, der Ukraine oder den Kaukasus-Republiken ist unklar. Es besteht ein Stabilitätsrisiko.

Suche nach passenden Schlagwörtern

- Ende der Ost-West-Konfrontation Euro-Group

- Nordatlantikpakt

- kollektives Verteidigungsbündnis

- intergouvernementale Zusammenarbeit

- NATO-Rat

- KSZE

- Ukraine-Charta

- NATO-Kooperationsrat

- Parlamentarische Versammlung der NATO

- NATO-Gründung

- internationaler Militärstab

- humanitäre Intervention

- Bündnisfall

- Bündnis zur Verteidigung der westlichen Demokratie

- Exekutivorgan der NATO

- Atlantische Allianz

- Transformationsgipfel

- Militärausschuss

- Friedensmissionen

- Russland

- NATO als politisches Bündnis

- Positionen zur NATO-Erweiterung

- NATO-Vertrag

- deutsch-amerikanische Beziehungen

- transatlantisches Bündnis

- OSZE