Systematik

Ziel der biologischen Systematik ist die Ordnung der Lebewesen nach ihrer stammesgeschichtlichen Verwandtschaft. Die Art ist die grundlegende Einheit der Systematik. Im Gegensatz zur Art lassen sich höhere systematische Kategorien nicht eindeutig definieren. Die Lebewesen werden in drei Domänen eingeteilt: Archaea, Bacteria und Eukarya. Die Domäne Eukarya wird in vier Reiche unterteilt: Protista (Begründer), Plantae (Pflanzen), Fungi (Pilze) und Animalia (Tiere).

Gliederung der Vielfalt (Systematik)

Die phylogenetische Systematik bemüht sich um eine Ordnung entsprechend der stammesgeschichtlichen Verwandtschaft.

Begriffe und Definitionen

Seit den Anfängen der Kultur teilt der Mensch Naturobjekte in verschiedene Gruppen ein. Bei Pflanzen unterschied man z. B. in solche, die essbar sind, und andere, die als Brennstoff genutzt werden konnten, weiter in Giftpflanzen, Heilpflanzen und Drogen. Eine solche Untergliederung der Vielfalt führte jedoch auch schon zu der Erkenntnis, dass die Unterschiede zwischen verschiedenen Individuen mehr oder weniger groß, manchmal aber fast nicht zu erkennen sind. Auf diese Weise entstand der morphologische Artbegriff: Individuen, die einander zum Verwechseln ähnlich sehen, wurden mit einem Namen benannt.

Durch die weitergehende wissenschaftliche Beschäftigung mit Pflanzen und Tieren wurde immer deutlicher, dass die morphologische Definition der Art nicht ausreicht. So lassen sich männliche und weibliche Vertreter einer Art aufgrund ihrer Gestalt nicht immer als zusammengehörig erkennen, noch deutlicher wird dies bei verschiedenen Altersstufen, z. B. eines Grasfrosches oder einer Buche.

Hier sind weitere biologische Untersuchungen zum Entwicklungsgang oder zur Fortpflanzungsweise notwendig. Solche Untersuchungen führten zur Entwicklung des biologischen Artbegriffs: Arten sind Gruppen von Individuen (Populationen), die sich miteinander sexuell fortpflanzen können und die von anderen Populationen reproduktiv isoliert sind. Sie bilden einen Genpool. Dieser Artbegriff setzt allerdings zweigeschlechtliche Fortpflanzung voraus. Bei Lebewesen, die sich ungeschlechtlich vermehren – z. B. durch Zweiteilung, wie viele Bakterien – aber auch bei höheren Pflanzen, die sich selbst befruchten oder auch ohne Befruchtung Samen ansetzen, wird die Artabgrenzung schwierig.

CARL VON LINNÉ (1707–1778) führte 1735 die heute noch übliche wissenschaftliche Benennung von Pflanzen- und Tierarten (Taxonomie) ein: Jeder Name setzt sich aus einem Gattungs- und einem Artnamen zusammen, analog den Familien- und Vornamen der Menschen: Galanthus nivalis L. z. B. ist der wissenschaftliche Name des Schneeglöckchens, Parus major L. der der Kohlmeise (binäre Nomenklatur). Der erste dieser lateinischen oder latinisierten Namen wird großgeschrieben, der zweite klein. Das L. steht als Abkürzung für LINNÉ und bezeichnet den Autor, der als Erster die wissenschaftliche Artbeschreibung verfasst hat. Die Regeln, die bei der Artbeschreibung eingehalten werden müssen, sind in internationalen Codes festgelegt.

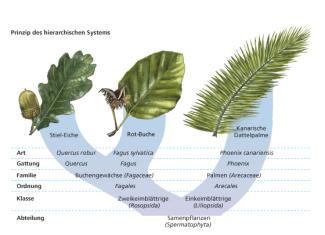

Die abgestufte Ähnlichkeit der Lebewesen, die es in den meisten Fällen leicht macht, Individuengruppen als Arten zu erkennen und abzugrenzen, setzt sich „nach oben“ fort: Es gibt ähnliche Artengruppen, die als Gattungen, ähnliche Gattungsgruppen, die als Familien zusammengefasst werden. Diese abgestufte Ähnlichkeit der Lebewesen rechtfertigt die Eingruppierung aller Lebewesen in ein hierarchisches System.

-

CARL VON LINNÉ (1707–1778)

Im Unterschied zur Art lassen sich jedoch die höheren taxonomischen Kategorien nicht objektiv definieren. Was ein Systematiker für eine Gattung hält, dem mag ein anderer schon den Rang einer Familie zugestehen. Weitgehend einig ist man sich allerdings darüber, dass die taxonomischen Kategorien die stammesgeschichtliche Verwandtschaft der enthaltenen Arten zum Ausdruck bringen sollen: Arten einer Gattung gehen auf eine Ursprungsart zurück, Gattungen einer Familie auf eine Ursprungsgattung, Familien einer Ordnung auf eine Ursprungsfamilie. Man könnte dies auch so ausdrücken: Was in einer früheren erdgeschichtlichen Epoche eine Art war, ist später zu einer Gattung, dann zu einer Familie, einer Ordnung, einer Klasse usw. geworden. Die auf diesen Grundlagen beruhende systematische Einteilung wird auch Cladistik genannt. Die Vielfalt der Lebewesen wird traditionell in zwei Reiche, das Pflanzenreich und das Tierreich, eingeteilt. In unserer makroskopischen Welt fällt es im Allgemeinen auch nicht schwer, ein Lebewesen als „Pflanze“ oder „Tier“ zu erkennen. Es gibt allerdings Fälle, die auch schon LINNÉ Schwierigkeiten bereiteten. Zu diesen gehören u. a. die fest sitzenden „Seeanemonen“ oder die auch als „Blumentiere“ bezeichneten Steinkorallen.

-

Prinzip des hierarchischen Systems

Noch schwieriger wird die Unterscheidung bei Mikroorganismen. Lange Zeit behielt man die Einteilung jedoch bei. Bakterien und Pilze wurden dem Pflanzenreich zugerechnet, bei Einzellern rechnete man die Formen mit Chlorophyll dem Pflanzenreich, die anderen als „Protozoen“ dem Tierreich zu.

Formen wie die Augengeißler (Gattung Euglena) oder die Panzergeißler (Dinoflagellaten, z. B. die Gattung Ceratium) wurden sowohl in das zoologische wie in das botanische System eingeordnet, obwohl sie zur Fotosynthese in der Lage sind. Beim Augengeißler Euglena können durch schnelle Teilungsfolge und ungleiche Verteilung Chloroplasten freie Individuen entstehen. So könnte der Übergang von der Pflanze zum Tier innerhalb einer Art stattfinden.

Heute weiß man, dass der grundlegendste Unterschied zwischen den Lebewesen die Organisation der einzelnen Zelle ist. Bei den Prokaryota, den „Kernlosen“, sind die einzelnen Zellen wesentlich einfacher gebaut als bei den Eukaryota, den „Kernhaltigen“. Innerhalb der Prokaryota kann man aufgrund der unterschiedlichen genetischen Struktur, insbesondere der ribosomalen RNA die ursprünglicheren Archaea (Archaebacteria) und die Bacteria (Eubacteria) unterscheiden.

Die Einteilung der Lebewesen erfolgt in drei große Gruppen, sogenannte Domänen:

- Archaea (Urbakterien),

- Bacteria (Echte Bakterien) und

- Eukarya (Kernhaltige).

-

Stammbaum der Prokaryoten und Eukaryoten

Durch einen relativ komplizierten Prozess mehrfacher Endosymbiose sind aus Prokaryota Eukaryota hervorgegangen. Sie werden seit einigen Jahrzehnten in die Reiche

- Protista (auch Protoctista, Begründer),

- Plantae (Pflanzen),

- Fungi (Pilze, Chitinpilze) und

- Animalia (Tiere)

aufgeteilt.

Während Pflanzen, Pilze und Tiere gut abgrenzbare Reiche bilden, die sich jeweils relativ sicher auf einen gemeinsamen Ursprung zurückführen lassen, sind die Protoctista eine sehr heterogene Gruppe. So unterschiedliche Lebewesen wie der ein Fußballfeld füllende Riesentang Macrocystis und die wenige Tausendstel Millimeter großen Erreger der Schlafkrankheit (Trypanosoma) werden hier eingeordnet. Aus diesen sehr unterschiedlichen Protisten sind an verschiedenen Stellen die Pflanzen, die Tiere und die Chitinpilze hervorgegangen. 2005 hat ein Consortium zahlreicher Taxonomen es unternommen, auf der Grundlage neuer molekulargenetischer Befunde eine Gliederung aller Eukaryota nach Verwandtschaftsgruppen vorzunehmen. Dieser Vorschlag unterscheidet fünf „Supergruppen“. In einer dieser Supergruppen, in den Unikonta („Eingeißelige“) finden sich sowohl die Pilze als auch die Tiere, außerdem Schleimpilze, Amöben und einige Flagellaten. Die Pflanzen sind in der Gruppe der Archaeplastida („Urplastidenhaltige“) enthalten, außerdem die Rotalgen, und auch die meisten früher zu den Grünalgen zählenden Verwandtschaftsgruppen sind dort untergebracht. Die drei anderen Supergruppen sind Protisten. Nur in einer von ihnen, bei den Chromalveolata ("Farbblasenhaltige"), kommen mit den Braunalgen auch große, vielzellige Organismen vor. Die Erforschung der Verwandtschaftsverhältnisse der Eukaryotengruppen ist noch nicht abgeschlossen.

Da eine klare und übersichtliche Aufteilung in mehrere Reiche schwierig ist, hilft jedoch der alte Begriff der Protista (Begründer), wenn man beachtet, das darunter alle an der Basis der Eukaryota stehenden Organismengruppen zusammengefasst werden, obwohl sie nicht näher miteinander verwandt sind.

-

Drei Domänen und vier Reiche

Suche nach passenden Schlagwörtern

- wissenschaftliche Artbeschreibung

- morphologischer Artbegriff

- Blumentiere

- CARL VON LINNÉ

- biologischer Artbegriff

- Art

- Steinkoralle

- Plantae

- Bacteria

- stammesgeschichtliche Verwandtschaft

- Familie

- Protista

- Klasse

- Begründer

- Panzergeißler

- echte Bakterien

- Domänen

- Augengeißler

- Protoctista

- Reiche

- Fungi

- Systematik

- Pilze

- Hierarchisches System

- Animalia

- Gattung

- Eukaryota

- taxonomische Kategorien

- phylogenetische Systematik

- Ordnung

- Eukarya

- Kernhaltige. Prokaryota

- Tiere

- Binäre Nomenklatur

- Pflanzen

- Archaea

- Cladistik

- Seeanemone

- Urbakterien