Koffein, Wirkung

Wer hätte gedacht, dass eine Tafel Bitterschokolade nahezu die gleiche Menge an Koffein enthalten kann wie eine Tasse Kaffee. Koffein (1,3,7-Trimethylxanthin) ist ein Alkaloid. Es findet sich in variierenden Mengen in Kaffee, Schwarztee, Mate, Guarana, Kolanüssen und Kakao. Koffein wird auch einer Vielzahl von kohlensäurehaltigen Getränken künstlich zugesetzt. Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist es vorgeschrieben, dass das zugesetzte Koffein dann auch als Inhaltsstoff auf dem Etikett oder der Verpackung angegeben werden muss.

Koffein wurde erstmals 1819 von dem Apotheker FRIEDLIEB FERDINAND RUNGE (1794-1867) (auf Anregung von GOETHE) beschrieben. Es erregt das Zentralnervensystem und kann bei ermüdeten Personen die geistige Regsamkeit und Konzentrationsfähigkeit erhöhen. Es wird heute hauptsächlich in der Migränetherapie eingesetzt. Größere Mengen an Koffein können zu Muskelzittern, Konzentrationsschwäche, Schlaflosigkeit und Ideenflucht führen. Chronischer Missbrauch kann zu leichten Formen der Abhängigkeit führen mit beispielsweise Kopfschmerzen bei Entzug.

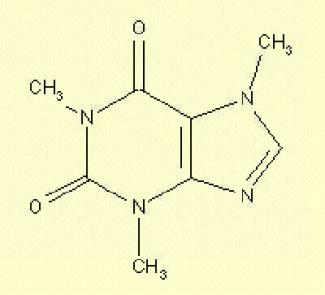

Koffein auch Coffein, engl. caffeine oder chem. 1,3,7-Trimethylxanthin, ist der pharmakologisch aktive (arzneimittelähnlich wirkende) Hauptinhaltsstoff des Kaffees. Die Dimethylxanthinderivate, Theophyllin und Theobromin, sind ebenfalls in einer Vielzahl von Pflanzen vorhanden. Koffein gehört zur Gruppe der Alkaloide. (Alkaloide sind meist basische, „alkaliähnliche“ Naturstoffe mit mindestens einem Stickstoffatom und nicht selten sehr komplizierten Strukturen. Sie finden sich in vielen Pflanzen und besitzen größtenteils eine ausgeprägte physiologische Wirkung).

Bei reinem Koffein handelt es sich um ein weißes kristallines Pulver oder seidenglänzende, ineinander verfilzte Nadeln von bitterem Geschmack. Es sublimiert bei 178 °C und schmilzt bei 238 °C. Es ist leicht in Wasser (1 g/46 ml) und sehr leicht in heißem Wasser (1 g/1,5 ml) löslich.

-

Strukturformel des Koffeins

Koffein ist der natürliche Inhaltsstoff von Blättern, Samen oder Früchten von über 60 verschiedenen Pflanzen. Die bekanntesten unter ihnen sind die Kaffee- (Coffea arabica; Coffea canephora robusta), Tee-, Mate-, Kakao-, Guarana- und Colapflanzen. Aufgrund verschiedener Zubereitungstechniken kann die mit dem Trinken aufgenommene Menge an Koffein sehr stark variieren.

| Zubereitung | Koffein (mg) | Toleranzbereich * |

| Kaffee (150 ml Tasse) | ||

| Schwallbrühverfahren | 115 | 60-180 |

| gefiltert | 80 | 40-170 |

| instant | 65 | 30-120 |

| entcoffeiniert | 3 | 2-5 |

| Espresso (30 ml Tasse) | 40 | 30-50 |

| Tee (150 ml Tasse) | ||

| gebrüht | 40 | 20-90 |

| instant | 30 | 25-50 |

| Eistee (240 ml Glas) | 45 | 45-50 |

| Softdrinks | ||

| Cola (180 ml Glas) | 18 | 15-30 |

| Kakaogetränke (150 ml) | 4 | 2-20 |

| Milchschokolade (30 g) | 6 | 1-15 |

| Halbbitterschokolade (30 g) | 20 | 5-35 |

* variiert entsprechend der Zubereitungsmethode, der verwendeten Pflanze, Marke, etc.

(Quelle: IFIC, International Food Information Council)

Des Weiteren besitzt z. B. der Kaffeestrauch Coffea canephora (robusta) mehr Koffein als Coffea arabica (arabica). Die meisten in Deutschland konsumierten Kaffeesorten verwenden die Stammpflanze Coffea arabica. Durchschnittlich befinden sich ca. 100 mg Koffein in einer Tasse Kaffee.

Koffeinfreier bzw. entkoffeinierter Kaffee wird erzeugt, indem dem Kaffee das Koffein durch Extraktion mit entweder Wasser(dampf), organischen Lösungsmitteln (Essigester; Dichlormethan) oder überkritischen Gasen (Kohlendioxid) entzogen wird. Eine kleine Restmenge an Koffein bleibt jedoch immer im Kaffee zurück. Aufgrund lebensmittelrechtlicher Bestimmungen darf entkoffeinierter Kaffee max. 0,08 % Koffein und „koffeinarmer“ Kaffee max. 0,2 % Koffein enthalten. Bei magenschonendem Kaffee ist dagegen der Koffeingehalt unverändert. Hier werden lediglich die die Magenwand angreifenden Gerbstoffe, wie z. B. Chlorogensäure und diverse Katechine reduziert.

Die im Angebot befindlichen Kaffeeersatzmittel stammen nicht vom Kaffeestrauch ab und besitzen kein Koffein. Koffein ist auch in den Blättern des Teestrauchs enthalten (dort früher als Teein bezeichnet, Teein ist mit Koffein chemisch identisch). Der Koffeingehalt von Tee ist in weit größerem Maße von der Art des Tees und der Zubereitung abhängig. Wobei es für den Koffeingehalt des Teegetränks uninteressant ist, wie lange der Tee gezogen hat, da Koffein aufgrund seiner sehr guten Lösungseigenschaften in heißem Wasser sofort in Lösung geht. Lässt man den Tee länger ziehen, gehen nur immer mehr Gerbstoffe über und diese bedingen dann auch den möglicherweise auftretenden bitteren Geschmack. Durchschnittlich befinden sich ca. 40 mg Koffein in einer Tasse Tee.

Koffein wird auch einer Vielzahl von kohlensäurehaltigen Getränken künstlich zugesetzt. Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist es vorgeschrieben, dass das zugesetzte Koffein dann auch als Inhaltsstoff auf dem Etikett oder der Verpackung angegeben werden muss.

Es findet außerdem Verwendung in Arzneimitteln, z. B. Schmerz-, Migräne-, Diät- und Erkältungsmitteln.

Nach Aufnahme in den Körper wird Koffein schnell ins Blut und Gewebe resorbiert. Es wird im Körper nicht akkumuliert, schnell abgebaut und ausgeschieden. Raucher sind in der Lage Koffein schneller abzubauen, wohingegen eine Schwangerschaft zu einem verlangsamten Koffeinabbau führt. Des Weiteren kann auch die Einnahme von bestimmten Antibabypillen den Koffeinabbau verlangsamen.

Koffein hat einen stimulierenden Effekt auf das Zentralnervensystem, beschleunigt die Herzfrequenz und fördert die Harnausscheidung. Größere Mengen an Koffein können zu Muskelzittern, Schlaflosigkeit, Konzentrationsschwäche und Ideenflucht führen. Chronischer Missbrauch kann zu leichten Formen der Abhängigkeit führen mit beispielsweise Kopfschmerzen bei Entzug.

In wissenschaftlichen Studien zu Effekten des Koffeins auf die Gesundheit wird von einer durchschnittlichen Koffeinaufnahme von 250 bis 600 mg Koffein täglich ausgegangen. Für diese Mengen konnten bisher keine nachteiligen Effekte auf die Gesundheit beobachtet werden. Letztendlich ist jedoch jeder selbst für die von ihm aufgenommene Menge an Koffein sowie deren Folgen verantwortlich.