Stoffgemische

Ein chemisches System wird als homogen bezeichnet, wenn es nur aus einer einzigen Phase (fest, flüssig oder gasförmig) besteht, deren Zusammensetzung an jedem Ort des Systems gleich ist. Homogene Systeme können aus einem Reinstoff oder aus vielen Bestandteilen bestehen. Beispiele für homogene Stoffgemische sind: Mehl, Messing, Speisefett, Wein, Tee, Salzlösungen, Luft oder Erdgas.

Heterogene Stoffgemische bestehen aus mindestens zwei nicht miteinander mischbaren Phasen. Die Zusammensetzung solcher Gemische wie Schlamm oder Metallerzen ist nicht an jedem Punkt des Systems gleich. Oftmals sind die einzelnen Phasen mit bloßem Auge nicht mehr so einfach zu unterscheiden, sondern werden erst bei mikroskopischer Betrachtung deutlich. In solchen Fällen (Milch, Flüssigseifen) spricht man von mikroheterogenen oder kolloiden Systemen.

Homogene Stoffgemische

Der Begriff homogen kommt aus dem Griechischen und bedeutet gleichartig. In der Chemie und Physik wird ein Körper oder ein System als homogen bezeichnet, wenn in ihm unabhängig von der Anzahl der Bestandteile nur eine einzige Phase auftritt, also z. B. nur fest, nur flüssig oder nur gasförmig. Homogen ist jedoch nicht gleichbedeutend mit den Begriffen rein oder unvermischt. Auch Gemische können homogen sein, z. B. Puder, Stärkemehl (Amylose und Amylopektin), Legierungen (Messing, Amalgam), Alkohol-Wasser-Mischungen (Wein, Whisky etc.), Lösungen von Salzen oder Säuren (Soda-Lösung, Essig), Gasgemische (Luft, Stadtgas, Erdgas). Alle homogenen Systeme sind dadurch gekennzeichnet, dass die Zusammensetzung der Phase an jedem Punkt des Systems gleich ist.

Heterogene Stoffgemische

Der Begriff heterogen kommt auch aus dem Griechischen und bedeutet verschiedenartig, wobei in Physik und Chemie darunter ein System oder Gemisch, welches mehrere Phasen umfasst, verstanden wird. Die nicht miteinander mischbaren Phasen können dabei im gleichen Aggregatzustand vorliegen wie Öl und Wasser oder verschiedenartig sein wie eine wässrige Lösung über einem schwer löslichen Niederschlag.

Kolloidale Stoffgemische

Oftmals sind die einzelnen Phasen makroskopisch nicht mehr so einfach zu unterscheiden. Die Tatsache, dass beispielsweise Milch ein Phasengemisch aus einer wässrigen und einer fettartigen Phase ist, erkennt man erst unter dem Mikroskop. In solchen Fällen spricht man von kolloidalen Systemen (Dispersionen, Emulsionen, Aerosolen), also von in charakteristischer Weise besonders fein zerteilten Phasen.

Kolloide (Kombination verschiedener Aggregatzustände) | ||

| disperse (innere) Phase | Dispersionsmittel (äußere Phase) | Beispiele |

| flüssig | fest | Schlamm, Butter |

| gasförmig | fest | Bauschaum, Luftschokolade, Bimsstein |

| fest | flüssig | Fensterlack weiß |

| flüssig | flüssig | Emulsionen, Salben, Milch |

| gasförmig | flüssig | Seifenschaum, |

| fest | gasförmig | Staub, Rauch, Tabakrauch |

| flüssig | gasförmig | Aerosole, Nebel, Deospray |

-

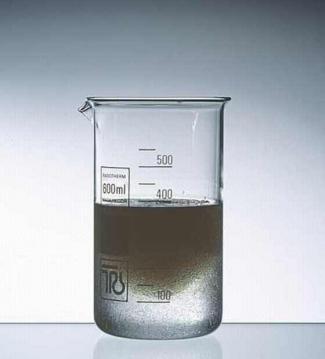

Öl in Wasser – ein heterogenes Stoffgemisch

Heinz Mahler, Berlin

Kolloidale Systeme bestehen aus einer dispersen – inneren bzw. zerteilten – Phase (schwarz im Bild 2) und einem Dispersionsmittel – äußeren bzw. geschlossenen Phase – (grau im Bild 2). Die disperse Phase kann mehr oder weniger fein verteilt sein. Die Kolloide können aber auch netzartig miteinander verbunden sein. Kolloidale Partikel besitzen oft keine einheitliche Größe.

Milch stellt eine solche Emulsion dar. Streng genommen handelt es sich um eine Öl-in-Wasser-Emulsion. Das bedeutet, einzelne Öltropfchen sind vom Wasser umhüllt. Im Fall der Milch wird das Entmischen von natürlichen Emulgatoren verhindert. Bei diesen Emulgatoren handelt es sich um Eiweiße, die einen polaren (wasserfreundlichen) und unpolaren (wasserabweisenden) Molekülteil aufweisen. Die unpolaren Enden ragen in die Fetttröpfchen hinein, die polaren Enden sind zur wässrigen Phase ausgerichtet. Dadurch wird die Emulsion eine Zeit lang stabilisiert und erscheint homogen.

Trotz der enthaltenen natürlichen Emulgatoren rahmt Milch nach einigem Stehen auf und man kann den Rahm an der Oberfläche abschöpfen, da Fette eine geringere Dichte als Wasser haben. Um das Aufrahmen zu verhindern, wird die Milch homogenisiert, d. h. durch starkes Rühren werden die Fettröpfchen besonders fein verteilt.

-

Kolloidale Systeme bestehen aus einer zerteilten Phase (schwarz im Bild) und geschlossenen Phase (grau im Bild).

Heinz Mahler, Berlin