Rückenmark

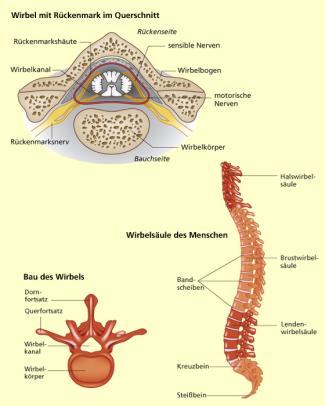

Das Zentralnervensystem (ZNS) der Wirbeltiere besteht aus Gehirn und Rückenmark. Das menschliche Rückenmark ist ein ca. 40-50 cm langer Nervenstrang mit einem Durchmesser von ca. 0,5 cm. Das Rückenmark verläuft im Rückenmarkskanal der Wirbelsäule und vereinigt dort die Rückenmarksnerven (Spinalnerven), welche den Wirbelkanal in der Höhe des zugehörigen Wirbels verlassen. Es ist von innen nach außen von drei Rückenmarkshäuten umgeben.

Der Querschnitt durch das Rückenmark zeigt außen die weiße Substanz und innen um den Zentralkanal eine graue Substanz in Form eines Schmetterlings.

Das Rückenmark stellt einen Leitungs- und Reflexapparat zwischen Gehirn und peripherem Nervensystem dar. Es leitet Informationen in das und aus dem Gehirn. Das Rückenmark erhält afferente Informationen von der Haut und den Muskeln und sendet motorische Befehle an die Muskeln (Effektor).

Beim Menschen gliedert sich das Rückenmark in folgende ineinander übergehende Rückenmarkssegmente: 8 Hals-, 12 Brust-, 5 Lenden-, 5 Kreuzbein- und 1-2 Steißbeinsegmente.

Wenn wir etwas in die Hand nehmen, was sehr heiß ist, lassen wir es nach einem Bruchteil von Sekunden wieder aus der Hand fallen. Verantwortlich für diesen schützenden Reflex sind viele Rezeptoren, die den Hitzereiz wahrnehmen, Gehirn oder Nervenzellen, welche die entscheidenden Befehle zum Loslassen an die Muskeln erteilen und schließlich das Rückenmark, welches die Verbindung zwischen Rezeptoren, Neuronen und Muskulatur darstellt, ohne die der Organismus auf nicht einen einzigen Reiz reagieren könnte. Die Schnelligkeit unserer Antwortreaktion auf den zu heißen Reiz lässt die Komplexität und Präzision der Arbeitsweise unseres Nervensystems erahnen. Wie genau laufen diese Reaktionen ab und welche Rolle spielt dabei das Rückenmark?

Das Zentralnervensystem (ZNS) der Wirbeltiere besteht aus Gehirn und Rückenmark (Medulla spinalis), wobei das Rückenmark im Wesentlichen eine Art Leitungsapparat darstellt. Es verläuft gut geschützt im Rückenmarkskanal der Wirbelsäule und ist entsprechend den Wirbeln in Segmente eingeteilt. Insgesamt ist es jedoch kürzer als die Wirbelsäule. Es reicht vom 1. Hals- bis zum 2. Lendenwirbel. Die Rückenmarksnerven (Spinalnerven) verlassen den Wirbelkanal in der Höhe des zugehörigen Wirbels. Ihre Zellkörper werden in kurzer Entfernung in sogenannten Spinalganglien (Knoten) zusammengefasst.

Am Hinterhauptsloch geht das Rückenmark in das verlängerte Mark (Medulla oblongata) über. Unten endet das Rückenmark mit einer kegelförmigen Spitze in der Höhe des zweiten Lendenwirbels. Die Form des Rückenmarks erinnert an einen vorn und hinten abgeplatteten zylindrischen Stab. Das Rückenmark ist ca. 40-50 cm lang und besitzt einen Durchmesser von ca. 0,5 cm. Verletzungen des Rückenmarks können zu Wahrnehmungsstörungen und Lähmungen führen.

Die Rückenmarksnerven münden jeweils über den entsprechenden Rückenmarkssegmenten Hals (Cervix), Brust (Thorax), Lende (Lumbus), Kreuzbein (Sacrum) und Steißbein (Coccygeus) ins Rückenmark. Die Bezeichnung der Nerven erfolgt nach den lateinischen Bezeichnungen der Segmente in C 1 bis C 8, Th 1 bis Th 12, L 1 bis L 5, S 1 bis S 5 und Co 1. Die Spinalnerven erhalten und leiten ausschließlich Informationen für ihren zuständigen Körperabschnitt weiter. Beispielsweise sind die C 1-C 4-Nerven für die Atmung sowie Kopf- und Halsbewegungen zuständig. C 8 und Th 1-Nerven kontrollieren das Bewegen von Hand und Fingern. C 4-C 6: Herzrate und Bewegung der Schulter (C 5); C 6-C 7: Bewegen von Ellenbogen und Handgelenk; Th 1-Th 12: Temperaturregulation, Rumpfstabilität; Th 11-L 2: Ejakulation, Hüftbewegung; L 3: Strecken des Knies; L 4-S 1: Bewegen des Fußes, Beugen des Knies (L 5); S 2-S 4: Peniserektion, Steuerung der Harnblase und des Enddarms.

Bei einer Querschnittslähmung hängen die beeinträchtigten Funktionen von der Höhe der Verletzung ab.

-

Das Rückenmark liegt geschützt im Wirbelkanal der einzelnen Wirbel der Wirbelsäule.

Walther-Maria Scheid

Innerer Bau des Rückenmarks

In der Querschnittsansicht des Rückenmarks ist die aus Faserbündeln bestehende weiße Substanz (Substantia alba) als äußere Schicht gut zu erkennen. In ihr liegen die afferenten (aus dem Organismus oder den Spinalganglien kommenden und zum Gehirn ziehenden) und efferenten (vom Gehirn zum Rückenmark absteigenden) Nervenfasern. Die Neuriten der absteigenden Bahnen ziehen vom Gehirn zu den Muskeln und verlassen das Rückenmark auf der Vorderseite. Die aufsteigenden Bahnen, die von den Sinnesorganen zum Gehirn führen, treten auf der Rückseite in das Rückenmark ein. Die Zellkörper der sensiblen (afferenten) Nerven befinden sich in knotenförmigen Gebilden (Spinalganglien) außerhalb des Rückenmarks. Diese Spinalganglien liegen kurz vor dem Eintritt in das Rückenmark.

Wichtige aufsteigende Axone sind zum Beispiel der Vorderseitenstrang (Thermorezeptoren für Temperatursinn und Schmerzrezeptoren), der Kleinhirnseitenstrang (Mechanorezeptoren der Haut, Muskeln und Gelenke) und der Hinterstrang (Mechanorezeptoren der Haut, Muskeln und Gelenke). Die Impulse aus dem Kleinhirnseitenstrang gelangen nicht ins Bewusstsein, d. h. es handelt sich hier um unbewusst geregelte Vorgänge der Muskulatur, wie z. B. Magen-Darm-Bewegungen oder Reflexe. Die Informationen des Hinterstrangs über Druck, Berührungen, Vibrationen und Stellung der Gelenke werden direkt und bewusst wahrgenommen.

-

Im Querschnitt des Rückenmarks ist die schmetterlingsförmige graue Substanz erkennbar.

Walther-Maria Scheid

Im Inneren des Rückenmarks, von der weißen Substanz eingehüllt, liegt die graue Substanz (Substantia grisea). In der schmetterlingsförmig angeordneten grauen Substanz befinden sich eine Vielzahl von Nervenzellkörpern mit Dendriten, die marklosen Anfangsteile der Axone, die präsynaptischen Endigungen von Neuronen anderer Rückenmarksbereiche, Gliagewebe und Blutkapillaren. Hierbei handelt es sich um die eigentliche Schaltstelle des Rückenmarks.

Die graue Substanz besitzt im Querschnitt die Form eines Schmetterlings. Die Vorwölbungen (Flügel der Schmetterlingsform) werden als Hörner bezeichnet. Räumlich gesehen sind es Zellsäulen, von denen jeweils zwei in Richtung Bauch bzw. Rücken zeigen. So werden zwei Vorderhörner (Cornua anteriora) und zwei Hinterhörner (Cornua posteriora) unterschieden.

Die in die Hinterhörner eintretenden sensiblen (afferenten) und aus den Vorderhörnern austretenden motorischen (efferenten) Nervenfasern sind auf beiden Seiten zu Bündeln zusammengefasst, die sich jeweils als vordere bzw. hintere Wurzel zu Rückenmarksnerven (Spinalnerven) vereinigen. Der Spinalnerv enthält somit die afferenten Fasern der Hinterwurzel, die zum ZNS ziehen und die zur Peripherie ziehenden efferenten Fasern der Vorderwurzel.

Ventral (bauchseitig) befinden sich die Zellkörper der Neurone für die Steuerung der Skelettmuskulatur, weiter dorsal (rückseitig) die Steuerneurone für die Eingeweidemuskulatur und Drüsen.

Dieser innere Nervenstrang des Rückenmarks, bestehend aus weißer und grauer Substanz, ist zusätzlich von 3 Häuten umgeben. Ganz innen, anliegend an die weiße Substanz befindet sich die weiche Rückenmarkshaut (Pia mater spinalis), darauf folgend die Spinnwebhaut (Arachnoidea spinalis) und abschließend die harte Rückenmarkshaut (Dura mater spinalis). Zwischen den inneren beiden Häuten befindet sich ein mit Flüssigkeit gefüllter Hohlraum, welcher eine Dämpfungs- und Schutzfunktion inne hat. Bei einer Entzündung dieser Rückenmarkshäute spricht man von spinaler Meningitis .

-

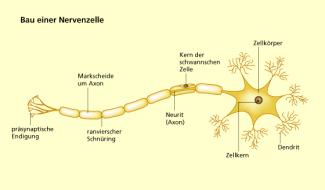

Bau einer Nervenzelle (Neuron)

Renate Diener

Aufgaben des Rückenmarks

| Das Rückenmark erfüllt zwei Hauptaufgaben: | |

| |

| |

Das Rückenmark stimmt die Muskelaktivität auf äußere Bedingungen ab.

Dazu dienen Reflexe, die eine stereotype, immer gleich ablaufende Reaktion auf einen bestimmten Reiz zur Folge haben. Reflexe sind Antwortreaktionen, die nach dem Alles-oder-Nichts-Gesetz erfolgen und ohne Einschaltung des Großhirns (unbewusst) und in einer festgelegten Nervenschaltung (Reflexbogen) ablaufen. Hierbei wird der Nervenimpuls nicht an die Großhirnrinde weitergeleitet, sondern springt direkt im Rückenmark um in einen motorischen Impuls. Von Vorteil ist diese wesentlich schneller verlaufende Reaktion, wenn eine bewusste Steuerung des Vorgangs zu langsam verlaufen würde und den Organismus so notwendige Zeit, Gesundheit oder sogar das Leben kosten könnte.

An der Bildung von Reflexbögen sind zahlreiche Nervenzellen (Neuronen) des Rückenmarks beteiligt, die nur kurze Strecken überbrücken. Unbedingte Reflexe bilden die Grundkoordinationen für komplexe Verhaltensmuster. Die Bedeutung der Reflexe besteht darin, Abweichungen von Sollwerten bei inneren und äußeren Faktoren (Störgröße) zu korrigieren. So sind zum Beispiel Schlucken, Husten oder die Lichtadaptation der Pupille Reflexe, die Störungen im Organismus beseitigen sollen. Somit ist ein Reflexbogen als Teil eines biologischen Regelkreises aufzufassen.

-

Allgemeiner Reflexbogen (schematische Darstellung)

Walther-Maria Scheid

Der Knie(scheiben)sehnenreflex (Patellasehnenreflex) wird durch einen Schlag unter die Kniescheibe ausgelöst. Die Sehne des Oberschenkelmuskels wird eingedrückt. Der Quadrizeps-Muskel des Oberschenkels wird dadurch gedehnt. Die Dehnungsrezeptoren des Muskels (Muskelspindel) registrieren diese Dehnung. Über eine sensorische Nervenbahn läuft diese Information in Form von Aktionspotenzialen (AP) zum Rückenmark. Die sensorische Nervenbahn tritt über das Hinterhorn der grauen Substanz in das Rückenmark ein. Hier besteht eine synaptische Verbindung zu einer motorischen Nervenzelle (Motoneuron), die im Vorderhorn der grauen Substanz liegt. Ihr Neurit führt zu dem Muskel zurück, dessen Muskelspindel gereizt wurde. Ist das empfangende elektrische Signal stark genug, so wird das Motoneuron angeregt, selbst ein AP abzugeben. Dieses AP führt zur Kontraktion des Quadrizeps-Muskels (Effektor) und der Unterschenkel bewegt sich nach vorne. Die passive Dehnung des Muskels wird durch diese festgelegte Nervenschaltung (Reflexbogen) in eine Kontraktion des Muskels überführt. Diese gezeigte Reaktion bezeichnet man als Reflex. Diese Reaktion erfolgt ohne Einbeziehung des Gehirns ausschließlich im Rückenmark.

Die Bedeutung des Dehnungsreflexes besteht darin, durch eine negative Rückkopplung eine vorgegebene Muskellänge konstant zu halten.

Jeder Muskel (Agonist) im Körper besitzt einen Gegenspieler (Antagonisten). Durch den o. g. Knie(scheiben)sehnenreflex wird der Beuger des Unterschenkels gestreckt. Auch dieser Muskel hat einen Reflexbogen, der bei Reizung des Unterschenkelstreckers zur Reaktion des Beugers führt. Um eine gleichzeitige Kontraktion von Beuger und Strecker zu verhindern, ist zumindest ein weiteres Neuron darin involviert. Der Neurit des Dehnungsrezeptors verzweigt sich in der grauen Substanz und ist über eine Synapse mit einem hemmenden (inhibitorischen) Motoneuron verbunden.

Sendet ein Motoneuron Aktionspotenziale an den Quadrizeps-Muskel, so wird gleichzeitig das hemmende Motoneuron aktiviert. Dieses Motoneuron sendet hemmende Signale in Form von AP an den Antagonisten des Muskels, um so dessen Reflexreaktion zu unterbinden.

Einteilung der Reflexe

Unbedingte Reflexe können in Eigen- und Fremdreflexe unterteilt werden.

| Eigenreflex | Fremdreflex |

| Reiz- und Reaktionsort | Rezeptor und Erfolgsorgan (Effektororgan) liegen dicht nebeneinander | Rezeptor und Effektor liegen nicht in unmittelbarer Nähe zusammen |

| Synapsenzahl | monosynaptisch oder polysynaptisch | polysynaptisch |

| Reflexbahn | isoliert | Ausbreitung ist abhängig von der Reizintensität |

| Reflexzeit | relativ kurz (ca. 20 ms), konstant | relativ lang, abhängig von der Reizintensität |

| Reflexerfolg | Einzelzuckung | Beanspruchung mehrerer Muskeln (Tonus) |

| Reizsummation | gering | deutlich |

| Ermüdbarkeit | sehr gering | deutlich |

| Beispiele | Klammerreflex, Saugreflex | Husten, Niesen, Würgen, Schluckreflex |

-

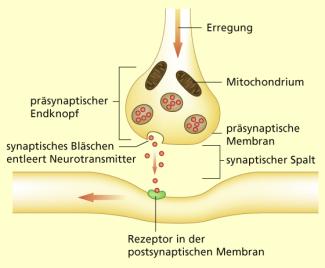

Reizübertragung an einer Synapse

Motorische Eigen- und Fremdreflexe

Die einfachsten Reflexe sind Eigenreflexe. Dabei liegen Reiz aufnehmendes Sinnesorgan und Reaktion ausführendes Organ in demselben Organ, nämlich einem Muskel. Motorische Eigenreflexe der Skelettmuskulatur beeinflussen u. a.:

| |

| |

|

Motorische Eigenreflexe sind für die Regelung von Muskelaktivität und Muskelkontraktion bedeutsam.

Motorische Fremdreflexe erfassen zahlreiche Muskeln und Reflexkollaterale (Seitenverzweigungen). Sie erregen meist mehrere Rückenmarkssegmente, sodass die Reaktion von der Muskulatur des gesamten Organismus ausgeführt wird (Fluchtbewegung). Sie ermöglichen mit Interneuronen und Seitenverzweigungen komplexe und situationsangepasste Reaktionen.

Suche nach passenden Schlagwörtern

- Rückenmark

- Rückenmarksnerven

- Gehirn

- Fremdreflexe

- Spinalnerven

- Effektor

- Graue Substanz

- Hinterhörner

- polysynaptisch

- weiße Substanz

- Reflexe

- Querschnittansicht

- Vorderhörner

- monosynaptisch

- Nervenzelle

- Reflexbögen

- Motoneuron

- Antagonisten

- Zentralnervensystem

- Synapse

- Meningitis

- Rückenmarkssegmente

- ZNS

- Eigenreflexe