Viren als Krankheitserreger

Viren sind Krankheitserreger, gegen die es noch immer fast keine Gegenmittel gibt. Sie sind völlig unempfindlich gegen Antibiotika, die pharmazeutische Wunderwaffe gegen bakterielle Erreger. Gegen einige Viren helfen vorbeugende Schutzimpfungen, und wer eine Viruserkrankung überstanden hat, besitzt häufig eine lebenslange spezifische Immunität gegen diesen Erreger. Die meisten Virusinfektionen sind zwar harmlos, doch in einigen Fällen nimmt die Krankheit einen lebensbedrohenden Verlauf. Einige Viren führen zu Epidemien, bei denen sich die Erreger weltweit ausbreiten und viele Todesopfer fordern können.

Viren haben keinen eigenen Stoffwechsel; sie missbrauchen deshalb für ihre Vermehrung den Wirtsorganismus. Dies können Bakterien oder auch pflanzliche und tierische Zellen sein. In der Gentechnik sind Viren heute unentbehrliche Hilfsmittel für die gezielte Übertragung von Erbsubstanz zwischen verschiedenen Zellen geworden.

Tier- und menschenpathogene Viren

Durch das Aidsvirus hat die Virologie höchste Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erlangt. Meist verursachen Viren relativ harmlose Krankheiten wie Schnupfen, Masern, Mumps oder Röteln. Eine Krankheit wie Poliomyelitis (Kinderlähmung) kann aber akut lebensbedrohend sein (wenn die Atmungsorgane betroffen sind) und verursacht schwere bleibende Schäden; auch Grippeviren können schwere akute Krankheitssymptome hervorrufen. Diese Viren verbreiten sich schnell und können weltweite Epidemien, sogenannte Pandemien, verursachen.

In der Vergangenheit haben Viruserkrankungen, wie zum Beispiel Pocken, Angst und Schrecken hervorgerufen. Durch Schutzimpfungen konnte diese Krankheit aber so gut wie ausgerottet werden. Bei der Eroberung Amerikas wurden ganze Indianervölker durch Krankheiten wie Masern oder Mumps ausgelöscht, da die Erreger dort neu waren. Auch die modernen Industriestaaten sind nicht gegen Virusepidemien gefeit, und regelmäßig fordern die Grippewellen besonders bei immungeschwächten Menschen ihre Opfer.

Auch Haus- und Wildtiere sind von Viruserkrankungen betroffen. Vor wenigen Jahren vernichtete eine Viruserkrankung fast den gesamten Bestand der Seehunde in der Nordsee. Eine Infektion mit dem Lyssavirus führt zur Tollwut bei Tieren. Besonders häufig sind davon Füchse und Dachse betroffen. Durch Bisse kann Tollwut auf Haustiere und von dort auf den Menschen übertragen werden. Zu spät erkannt führt Tollwut unweigerlich zum Tod. Weitere Viruserkrankungen, um die sich Tierärzte zu kümmern haben, sind Maul- und Klauenseuche, Staupe und Katzenseuche. Onkogene Viren rufen Tumore hervor. Hierzu zählen beispielsweise beim Menschen das Herpessimplex-Virus, das Zytomegalie-Virus, das Hepatitis B-Virus und humane Papillomaviren. Retroviren sind die Ursache für bestimmte Formen von Leukämie.

Die sogenannten hämorrhagischen Fiebererkrankungen, wie Dengue-, Krim-, ARBO-Viren-, Lassa-, Gelb-, Marburgvirus-, Ebola- und marindihämorrhagisches Fieber, gehören zu den schwersten Infektionskrankheiten des Menschen. Sie kommen, wenn auch relativ selten, in den Tropen vor und sind teilweise noch wenig erforscht. Nur gegen das Gelbfieber gibt es bislang einen Impfschutz. Diese Viren werden teils durch bestimmte Stechmücken, teils durch sehr engen Hautkontakt (Schmierinfektionen) übertragen.

Seit Anfang der 1980er-Jahre hat das HIV (Humanes Immundefizienz-Virus) einen festen Stammplatz in der Virologie. Wohl noch nie ist eine Infektionskrankheit so intensiv erforscht worden wie Aids (engl.: acquired immunodeficiency syndrome) und seine Ursachen. Weltweit waren Ende der 1990er-Jahre 30-40 Millionen Menschen infiziert, die meisten davon in Afrika. Das Virus wird meist durch Sexualkontakt, durch mehrfach benutzte Injektionsnadeln oder durch verseuchte Blutkonserven übertragen. Bis zum Ausbruch der Krankheit Aids können nach einer HIV-Infektion bis zu zehn Jahre vergehen; die Krankheit führt stets zum Tod. An einem Impfstoff gegen HIV wird zwar intensiv, aber bisher immer noch erfolglos geforscht.

-

Rind mit Maul- und Klauenseuche

Infektionswege und Krankheitsverlauf

Viren verbreiten sich auf verschiedenen Wegen. Meist werden sie schlicht eingeatmet. Ein Beispiel sind hier Erkältungskrankheiten wie Schnupfen (grippaler Infekt) und Grippe, die vorwiegend durch beim Niesen versprühte Tröpfchen übertragen werden (Tröpfcheninfektion). Die Inkubationszeit bis zum Erscheinen der ersten Symptome – Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen sowie Halsentzündungen – beträgt je nach individueller Abwehrlage ein bis drei Tage. Während aber ein Schnupfen meist relativ harmlos ist, stellt eine Grippe eine schwere Erkrankung dar. An der sogenannten spanischen Grippe starben 1918 weltweit schätzungsweise 20 Millionen Menschen, das sind mehr Opfer, als Soldaten auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs gefallen sind. Die Begleiterscheinungen einer Grippe wie Husten und Lungenentzündung können durch das Grippevirus selbst, aber auch durch Sekundärinfektionen mit anderen Viren oder Bakterien hervorgerufen werden. Vor allem bei Kindern und älteren Menschen kann eine Grippe lebensgefährlich sein, wenn deren Immunsystem bei der Infektionsabwehr überfordert ist.

Ein enger Kontakt mit infizierten Personen ist eine weitere Ansteckungsmöglichkeit. Ein Paradebeispiel hierfür ist die Infektion mit HIV: Bei ungeschütztem Sexualverkehr mit einem infizierten Partner reicht bereits eine winzige, unbemerkte Verwundung an den Schleimhäuten zur Ansteckung aus. Bis erste Krankheitssymptome auftreten, können Jahre vergehen, und die infizierte Person wird selbst zum potenziellen Krankheitsüberträger. Das Virus greift in das natürliche Immunsystem des Menschen ein, indem es die wichtigen T-Helferzellen allmählich zerstört. Das Immunsystem eines HIV-Infizierten bricht zusammen, und die Betroffenen erliegen am Schluss einer Lungenentzündung oder anderen, sonst harmlosen Krankheiten.

Direkte Kontakte mit dem Blut von erkrankten Personen sind ebenfalls häufig die Ursache von Infektionen, beispielsweise mit Hepatitis A-Viren oder mit dem HIV. Deshalb müssen Blutkonserven und Produkte, die aus menschlichem Blut hergestellt werden, äußerst gründlich untersucht werden.

Viren können auch von Insekten übertragen werden: Zeckenstiche können Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) auslösen. Es gibt Fraßschädlinge von Pflanzen, die auch Viren übertragen können. Für Menschen extrem gefährlich sind die verschiedenen Erreger von hämorrhagischem Fieber, die – wie im Fall des Gelbfiebers – meist durch Aedes-Stechmücken weitergegeben werden. Auch diese Krankheiten beginnen unauffällig, etwa wie ein Schnupfen, enden jedoch häufig tödlich. Die Erkrankten bluten aus allen Körperöffnungen und Verletzungen und auch innerlich. Sie müssen sofort und streng isoliert werden; nur so lässt sich die Ausbreitung der Viren verhindern.

Das „Killervirus“ mit dem Namen Ebola machte in der Vergangenheit schon häufig von sich reden. Es gab bislang drei bekannte Ausbrüche dieser gefährlichen Infektion: zwei in Westafrika und einen im Sudan. Zunächst hatte man die Befürchtung, die Ebolaviren könnten sich schnell auf ganze Landstriche oder sogar andere Kontinente ausbreiten. Zum Glück blieb der Seuchenausbruch in allen Fällen regional begrenzt, forderte aber in den betroffenen Gebieten zahlreiche Opfer.

Im Januar 2000 hat sich eine deutsche Studentin bei einem Aufenthalt in Westafrika mit einem bisher unbekannten Typ des Lassavirus angesteckt. Auch dieser Fall begann zunächst eher harmlos mit Fieber; die Erkrankung wurde deshalb von den Ärzten als Malaria eingestuft und entsprechend behandelt. Als jedoch die wahre Ursache des anhaltenden hohen Fiebers erkannt wurde, mussten umfangreiche Maßnahmen zur Isolierung der Patientin getroffen werden. Trotz intensivmedizinischer Behandlung starb die Patientin wenige Tage später. Man vermutet, dass Ratten Überträger des Ebola- und des Lassavirus sind.

Der Vermehrungszyklus eines Virus kann sehr kurz sein: Er beträgt manchmal nur 20 Minuten. In diesen Fällen kann sich eine Infektion rasend schnell ausbreiten. Es ist aber auch möglich, dass sich ein Virus, nachdem es in die Wirtszelle eingedrungen ist, in die Erbsubstanz des Wirts integriert und zunächst ohne virulente Wirkung weiterexistiert. Nach gewisser Zeit (bei HIV mehrere Jahre) wird die Virus-DNA durch nicht genauer bekannte Umstände wieder aktiviert, übernimmt die Kontrolle über die Zelle und nutzt sie zur Virenvermehrung. Es ist wahrscheinlich, dass zwei Prozent der DNA des Menschen aus endogenen Retroviren, also in die menschliche Erbsubstanz integrierte virale DNA bestehen. Dazu gehören auch Onkogene, also Gene, die Krebs verursachen können.

Das Schwere Akute Atemwegssyndrom (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS) ist eine Infektionskrankheit, die erstmals im November 2002 in der chinesischen Provinz Guangdong beobachtet wurde. Der Erreger wurde vermutlich von einem erkrankten 64-jährigen Arzt aus der südchinesischen Provinz nach Hongkong eingeschleppt, von wo aus sich die Krankheit dann nahezu weltweit ausbreitete. Am 24. März 2003 wurde das für die Erkrankung verantwortliche Virus als ein bisher beim Menschen noch nicht beobachtetes Virus aus der Familie der Coronaviren identifiziert. Sein Genom wurde mittlerweile vollständig entschlüsselt. Zwei bisher schon bekannte Vertreter dieser Viren-Familie werden für etwa ein Drittel aller relativ harmlosen Erkältungserkrankungen verantwortlich gemacht. Die Erreger werden vom Tier auf den Menschen übertragen v. a. dort, wo Mensch und Tier auf engstem Raum zusammenleben. Die Übertragung findet vor allem über eine Tröpfcheninfektion bei engerem Kontakt zu einem infizierten Organismus, also über den Atemtrakt, statt. Mittlerweile wird jedoch nicht mehr ausgeschlossen, dass sich der Erreger des SARS auch über größere Entfernungen über die Luft, über das Trinkwasser, Fäkalien oder sogar die Klimaanlagen verbreiten könnte. Im Mai 2003 wurde von Wissenschaftlern der Universität von Hongkong der Verdacht geäußert, dass das Virus von der Zibetkatze (Schleichkatze) auf den Menschen übertragen wurde. Die Zibetkatze ist vor allem in Südchina ein beliebtes Nahrungsmittel. Aber auch in Fledermäusen wurde ein ähnliches Virus entdeckt; Fledermäuse gehören in Teilen des asiatischen Raums ebenfalls als Delikatesse auf den Tisch.

Im Gegensatz zu den bisher beschriebenen Viren besitzen die Retroviren (Retroviridae) als Erbgut keine Desoxyribonucleinsäure (DNA) sondern Ribonukleinsäure (RNA). Da das Erbgut der Wirtszellen aber aus DNA besteht, muss die RNA der Viren zum Einschleusen vorher in entsprechende DNA umgeschrieben werden. Die Viren nutzen dazu ein charakteristisches Enzym, das sich dann auch in der infizierten Zelle nachweisen lässt. Einige dieser Viren verursachen Leukämien bei Tieren (z. B. bei Katzen, Hühnern, Mäusen, Affen). Beim Menschen ist ein direkter ursächlicher Zusammenhang nur mit dem humanen T-lymphotropen Retrovirus, HTLV-I, gefunden worden, das an der Auslösung der seltenen, vorwiegend in Japan vorkommenden T-Zell-Leukämie wesentlich beteiligt ist.

-

Vermehrungszyklus von Viren am Beispiel der HI-Viren

Renate Diener

Schutzimpfungen

Im Unterschied zu Bakterien sprechen Viren nicht auf Antibiotika an. Deshalb ist eine medikamentöse Behandlung virusbedingter Erkrankungen sehr schwierig. Die wenigen bekannten Virostatika besitzen Nebenwirkungen, die teilweise denen der Medikamente bei der Krebsbekämpfung ähneln. Wegen der Verschiedenartigkeit der Viren ist die Anwendung von Virostatika bislang nur bei wenigen Virusgruppen möglich. Meist greifen die Medikamente an den Proteinen der Virenhülle an. So hemmt beispielsweise Tamiflu die Neuraminidase, ein Protein in der Hülle von Grippeviren. Proteine wie die Neuraminidase oder Hämagglutinin spielen eine wichtige Rolle bei der Anheftung der Viren an die Wirtszellen. Andere Medikamente wirken auf Enzyme, die bei der Vermehrung der Erbsubstanz eine Rolle spielen. Auf dieser Basis funktionieren beispielsweise Aciclovir und Zidovudin, die bei der Therapie von Aids eingesetzt werden.

Das Immunsystem des Wirtsorganismus erkennt Hüllproteine wie Neuraminidase und Hämagglutinin als fremd und bildet im Laufe einer Infektion Antikörper gegen diese Stoffe. Hat man beispielsweise eine Grippe oder Masern überstanden, ist man gegen den speziellen Erreger lebenslang immun. Da Infektionen wie Masern, Mumps, Röteln oder Windpocken sehr häufig in jungen Lebensjahren auftreten, gelten sie auch als Kinderkrankheiten. Gegen viele Viruserkrankungen, darunter die genannten Kinderkrankheiten, gibt es inzwischen Schutzimpfungen . Hierbei werden veränderte Erreger, die nicht mehr virulent sind, oder auch nur Proteinbestandteile aus der Hülle von Viren dem Immunsystem angeboten, das daraufhin ebenso Antikörper bildet wie bei einer echten Infektion. Viele Kinderärzte halten es allerdings für sinnvoll, dass Kinderkrankheiten „richtig durchgemacht“ werden, zum einen wegen der Erfahrung, die ein Kind dabei sammelt, zum anderen, weil der Immunschutz aufgrund einer „echten“ Erkrankung zuverlässiger ist.

-

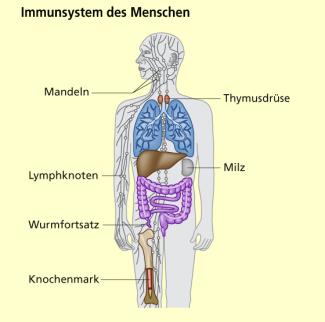

Immunsystem des Menschen: Der HI-Virus greift das Verteidigungssystem des Körpers an, der sich dann gegen andere Krankheitserreger nicht mehr wehren kann.

Dies gilt natürlich nicht für Erkrankungen wie Kinderlähmung oder Pocken, die dank flächendeckender Schutzimpfungen in der westlichen Welt fast völlig verschwunden sind. Genau aus diesem Grund ist aber auch bei diesen Krankheiten die Reihenschutzimpfung umstritten.

Einige Viren haben eine unangenehme Eigenschaft, die ihre Bekämpfung fast unmöglich macht: Sie mutieren sehr rasch, das heißt, sie verändern ihre Erbsubstanz ständig. Weil die Virengene auch die Struktur der Hüllproteine bestimmen, ändert sich auch die Oberflächenstruktur dieser Proteine. Dadurch werden sie für Antikörper nicht mehr erkennbar: Die Viren übertölpeln quasi das Immunsystem des Wirts. Deshalb kommt es immer wieder zu Grippewellen, und man sollte sich regelmäßig gegen den gerade aktuellen Erregertyp durch eine entsprechende Schutzimpfung wappnen. Mutationen sind auch der Grund, warum es so schwierig ist, einen vorbeugenden Schutz gegen das HIV zu entwickeln. Man schätzt, dass dieses Virus 10 Mrd.-mal am Tag seine Struktur ändert!

Viren in der Gentechnik

Der Begriff Virus wird meist mit Krankheit assoziiert. Viren besitzen allerdings auch nützliche Aspekte. Sie haben eine sehr hohe Wirtsspezifität, das heißt, sie befallen nur einen ganz bestimmten Zelltyp. Wenn sich Viren nämlich in ihrer Wirtszelle vervielfachen, kommt es vor, dass sie Gene ihrer Wirtszelle mit in ihr Capsid einschließen. Infiziert solch ein Virus, das außer seinem eigenen Erbmaterial noch Teile der Erbsubstanz aus der Wirtszelle besitzt, eine andere Zelle, dann überträgt es diese Gene aus der Wirtszelle in die neu infizierte Zelle. Diese Transduktion genannte Übertragung von Genen von einer Zelle in eine andere macht Viren für die Gentechnologie außerordentlich interessant.

Viren, die sich dazu eignen, um gezielt DNA in Zellen einzuschleusen, nennt man in der angewandten Molekularbiologie Genfähren oder Vektoren. So lassen sich Gene mit bestimmten Phagen in Bakterien übertragen. Anschließend kultiviert man die Bakterien in Fermentern, wobei sie große Mengen eines bestimmten, gewünschten Proteins produzieren. Auf diese Weise lassen sich Proteine, die sonst nur in geringsten Mengen vorkommen oder deren chemische Synthese sehr aufwendig ist, relativ einfach und mit großer Ausbeute herstellen. Viren sind somit nützliche Hilfsmittel, wenn man die genauen Vorgänge in biologischen Systemen aufklären will oder wenn es um die Entwicklung von Arzneimitteln geht.

Suche nach passenden Schlagwörtern

- Video

- Schutzimpfungen

- Onkogene

- Krankheitserreger

- Grippe-wellen

- Retroviren

- Insekten

- HIV-Infektion

- Ebolaviren

- Herpesvirus

- Virostatika

- Masern

- Windpocken

- Pocken

- Kinderlähmung

- Tollwut

- Epidemien

- Kinderkrankheiten

- Coronavirus

- Viren

- Infektionskrankheiten

- Parasiten

- SARS

- Maul- und Klauenseuche

- Röteln

- Grippevirus

- Transduktion