Klassifikation von Weltmusikinstrumenten

Musikinstrumente sind technische Mittel der Klangerzeugung und sie werden in verschiedenen Kulturen nach unterschiedlichen Merkmalen klassifiziert. Im Artikel werden einige Beispiele solcher Klassifikationen gegeben.

Weltmusikinstrumente: Chinesisches System

Das chinesische System (ba-yin) unterteilt seit dem 8. Jh. v.Chr. die Musikinstrumente in acht Gruppen gemäß der kosmologischen Vorstellung, den Himmelsrichtungen, den Jahreszeiten und Baumaterialien:

| Material | Himmels-richtung | Jahreszeit | Haupt-instrument | Anlass des Musizierens |

| „Leder/ Fell“ | Nord | Winter | Trommel | bei feierlichen Anlässen |

| „Kale-basse“ | Nordost | Winter-frühling | Mundorgel (Sho) | |

| „Bambus“ | Ost | Frühling | Flöte, Pfeife | beim Anpflanzen von Bäumen und Getreide |

| „Holz“ | Südost | Frühlings-sommer | Holztiger/ Schlagzeug | |

| „Seide“ | Süd | Sommer | Zither/ Laute | wenn Seidenraupen ihr Kokon spinnen |

| „Erde/Ton“ | Südwest | Sommer-herbst | Gefäßflöte/ Okarina | |

| „Metall“ | West | Herbst | Glocken/ Gongs | erklingt beim Rückzug der Truppen |

| „Stein“ | Nordwest | Herbst-winter | Stein-plattenspiel |

In den alten Sanskritschriften zu den „Lehren der dramatischen Kunst“ (Bharatiya-natya-shastra) des Mönchs BHARATA um die Zeitenwende wurden die Musikinstrumente (vâdhya) in vier Klassen eingeteilt. Diese wurden bestimmt durch die Natur der in Schwingung versetzten Teile und die Art der Tonerzeugung, ein Prinzip, das viel später in einer systematischen und kulturvergleichenden Weise auch E. M. VON HORNBOSTEL und CURT SACHS in ihrer Systematik der Musikinstrumente (1914) angewandt und ausgebaut wurde.

Weltmusikinstrumente: indisches System der Musikinstrumentenklassifikation

- tâta vâdhya: „Saiteninstrumente“ (Chordophone), bei denen die Saite gespannt wird (von tan, spannen) und durch Zupfen, Streichen, oder Schlagen in Schwingung gebracht wird, z.B. die Laute vîna, die sarangî oder tâmpûrâ)

- avanadha vâdhya: „Trommelinstrumente“ (Membranophone), die mit einem Fell ausgestattet sind (von avanadha, bedeckt)

- sushira vâdhya: „Blasinstrumente“ (Aerophone), die „hohl“ oder „durchstochen“ sind, bei denen der Klang mit Luft oder Atem erzeugt wird, z.B. die Bambusflöte muralî).

- ghana vâdhya: „Schlaginstrumente“ (Idiophone), die aus einem soliden Material wie zum Beispiel aus Metall gefertigt sind und geschlagen werden (von han, schlagen), z.B. die kleinen Becken talam.

In Tibet werden die Musikinstrumente eingeteilt in „geschlagene“ (brdun-ba), „geblasene“ und die (mit der Hand) „geschwungene“ Instrumente (’khrol-ba) der Handtrommel und Glocke. Die vierte Gattung der Saiteninstrumente (rgyud-can) wird allerdings im buddhistischen Bereich der Klöster nicht eingesetzt.

Maraka – „singende“ und „geblasene“ Musikinstrumente der brasilianischen Kamayurá

Wie komplex, in sich stimmig und logisch die Instrumentenklassifikation auch in sogenannten traditionellen Kulturen sein kann, zeigt das Beispiel der Kamayurá am oberen Xingu-Fluss (Brasilien). Der Klangstrom (ihu) wird dort prinzipiell unterschieden in jenen der gesprochenen Sprache und jenen der Musik (maraka), wobei die gesungene Sprache wie auch das Beten (kewere) zu den „singenden“, d.h. geblasenen Musikinstrumenten (marakatap) gerechnet wird im Unterschied zu den Musikinstrumenten wie die Rasseln, die nur eine Begleitung machen. Prinzipiell wird zudem auch unterschieden in Musikinstrumente zum Gesang, zum Vergnügen oder zum Tanz, daneben grenzt man kleine Blasinstrumente, die nur zum Lernen oder Lehren dienen, von den eigentlichen Melodie- tragenden Instrumenten ab.

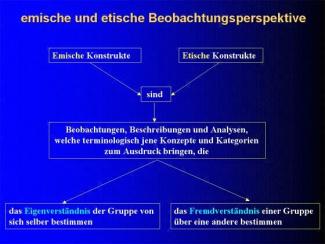

Emisch/etisch – die kulturimmanente und die kulturvergleichende Betrachtungsweise

Musikinstrumente weisen in unterschiedlichen Kulturen eine geschichtliche wie auch sozio-kulturelle Vielfalt der Konstruktion, Terminologie, der Klassifikation, der Spielweisen, der ästhetischen Klangssymbolik, der Funktionen sowie der Ensemblebesetzungen auf. Zu unterscheiden ist demnach hinsichtlich der Klassifikation von Musikinstrumenten – wie ganz allgemein auch bei der Betrachtung und Interpretation einer spezifischen Kultur – die Kriterien einer kultur-immanenten (emischen) Betrachtungsweise, die versucht mit den Wirklichkeitskonzepten der betreffenden Kultur selber die Dinge zu sehen und zu erklären im Unterschied zu einer Betrachtungsebene, die von außen kommt und mit kultur-„fremden“ d.h. von extern herangetragenen (etischen) Betrachtungs- und Klassifikationskonzepten, diese Wirklichkeit zu beschreiben.

-

Emische und etische Beobachtungsperspektive

Musikinstrumente als kulturelle Ikonen – Die Lokalisierung des Traditionellen

Alle Musikinstrumente sind Teil des Weltkulturerbes. Der freie Fluss von Menschen, Waren und kulturellen Gütern sowie von Musik in einem globalen Rahmen haben es mit sich gebracht, dass musikalische Praktiken nicht mehr direkt an bestimmte Herkunftsorte gebunden sind: Mit der Migration von Menschengruppen fern von ihrem Heimatland hat sich auch deren Musik verbreitet. Die freie Zirkulation von Musik über Massenmedien, vor allem Fernsehen, Rundfunk, Video und Schallplatten, brachte es mit sich, dass sich auch Ideen, Musikauffassungen und -stile auch losgelöst von ihren Trägern frei verbreiten konnten.

-

akg-images

Auf der globalen Ebene werden Weltmusikinstrumente nicht zuletzt deswegen in der Regel stereotypisierte und mit Nationen in Verbindung gebracht. In der Frage, welche Musikinstrumente als nationale verstanden und angesehen werden, zeigt es sich rasch, dass in den letzten Jahren die Anzahl durch ihre Medienpräsenz zugenommen hat. Eine Liste von traditionellen Instrumenten soll – andeutungsweise und ohne damit vollständig sein zu können – in der Übersicht verdeutlichen, wie der Wiedererkennungswert automatisch und fast zwingend in der obersten groben Welt-Kategorie mit einem Land (einer Nation) assoziiert wird.

| Alphorn | Schweiz |

| Anklung | Südostasien |

| Arghul | Ägypten |

| Balaleika | Russland |

| Bandonion | Argentinien |

| Banjo | USA |

| Berimbao | Brasilien |

| Bodhran | Irland |

| Brummtopf | Deutschland |

| Charango | Bolivien |

| Chin | China |

| Cimbalom | Ungarn |

| Cuica | Brasilien |

| Darabuka | Türkei |

| Davidsharfe | Äthiopien |

| Davul-Zurna | Türkei |

| Deutsche Laute | Deutschland |

| Didjeridu | Australien |

| Djembé | Guinea |

| Dudelsack | Schottland |

| Duduk | Armenien |

| Erhu | China |

| Gamelanorchester | Java, Bali |

| Gitarre | Spanien |

| Gusle | Jugoslawien |

| Guiro | Kuba |

| Hackbrett | Deutschland |

| Kora | Westafrika |

| Kanun | Türkei |

| Kastagnetten | Spanien |

| Keltische Harfe | Irland |

| Kokle | Lettland |

| Koto | Japan |

| Launeddas | Sardinien |

| Lyra | Griechenland |

| Maraca | Südamerika |

| Mbira (Sanza, Likembe) | Sambia |

| Morinchur | Mongolei |

| Musette | Frankreich |

| Nycjelharpa | Schweden |

| Panflöte (Siku) | Peru |

| Quena | Peru |

| Sarangi | Indien |

| Saz | Türkei |

| Schamanentrommel | Sibirien |

| Shamisen | Japan |

| Shakuhachi | Japan |

| Shékere | Kuba |

| Sitar | Indien |

| Sistrum | Äthiopien |

| Steelband | Trinidad |

| Talking Drum | Nigeria |

| Tamburine | Sizilien |

| Tablas | Indien |

| Taiko | Japan |

| Tin Whistle | Irland |

| Ud | arabische Länder |

| Ukulele | Hawaii |

| Vina | Indien |

| Xylophon | Schwarzafrika |

Viele der aufgelisteten Instrumente werden inzwischen in multikulturellen Musikgeschäften und in sogenannten Dritte-Welt-Musikläden gehandelt oder zumindest bei multikulturellen Festveranstaltungen auch von Musikern aus anderen Herkunftsländern gespielt. Genau genommen sind die wenigsten Instrumente für alle Regionen der entsprechenden Länder repräsentativ. Dennoch werden sie auf der globalen Ebene in ihrer Repräsentanz in der Regel als fürs ganze Land typisch wahrgenommen.

-

Quena (Kerbflöte)

Lutz Engelmann, Berlin

Zum Beispiel war das sogenannte Didjeridu ursprünglich von den australischen Yolngu unter dem Namen Yidaki nur im nordöstlichen Arnhem Land bekannt, und es wurde nur von Männern bei bestimmten Zeremonien gespielt, inzwischen ist es eine Instrumenten-Ikone für ganz Australien geworden (Neuenfeldt 1997:VII). Das didjeridu wird inzwischen weltweit auch von Frauen bei ganz unterschiedlichen Anlässen und in verschiedensten Ensembles gespielt.