Nationale Strömungen im 19. Jh.

Das 19. Jh. war die Zeit der politischen Neuordnung nach den napoleonischen Kriegen, des Kapitalismus und der Industrialisierung. Vor allem aber war es die einsetzende Nationalstaatenbildung in Mittel- und Osteuropa, die einen immensen Einfluss auf die Musikkultur ausübte und die Herausbildung eigenständiger nationaler Musikstile zur Folge hatte.

Waren vormals unterschiedliche Bevölkerungsschichten sozial und kulturell strikt voneinander getrennt, fanden sie sich nun unter dem Postulat des Staatsbürgers vereinigt und suchten nach einem eigenständigen nationalen Ausdruck. Als Quellen der nationalen Identifikation dienten hierbei speziell

- das Volkslied und

- der Volkstanz,

welche die Kunstmusik um folkloristische und lokalkoloristische Elemente bereicherten. Häufig fanden auch

- episch-mythische Vorlagen sowie

- lyrische Naturschilderungen

Eingang in die Kompositionen des 19. Jh. Musik sollte nicht nur nach innen das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken, sondern gleichzeitig eine nationale Identität nach außen demonstrieren. In Folge dessen standen öffentlichkeitswirksame Gattungen wie

- die Oper und

- die Sinfonie sowie

- die programmatisch aufgeladene sinfonische Dichtung

im Zentrum des musikalischen Interesses.

Wichtige Komponisten nationaler Strömungen im 19. Jh.

ISAAC ALBENIZ

* 29.05.1860 Camprodón (Katalonien)

† 18.05.1909 Cambo-les-Bains (Basses-Pyrénées)

- war ein spanischer Komponist und Pianist, der als Begründer der modernen spanischen Schule gilt. ALBÉNIZ studierte ab 1876 an den Konservatorien in Leipzig und Brüssel. Er unternahm umfangreiche Konzertreisen, die ihn bis nach Amerika, Kuba und Puerto Rico führten. 1883 begann er mit Kompositionsstudien bei dem Begründer der spanischen Musikforschung, FELIPE PEDRELL (1841–1922) in Barcelona, der ihn mit spanischer Folklore vertraut machte.

Diesen Anregungen folgend, entwickelte ALBÉNIZ die für ihn typische Synthese aus französischem Impressionismus und spanischem Lokalkolorit.

MILIJ ALEKSEJEWITSCH BALAKIREW

* 02.01.1837 Nischnij Nowgorod

† 29.05.1910 Sankt Petersburg

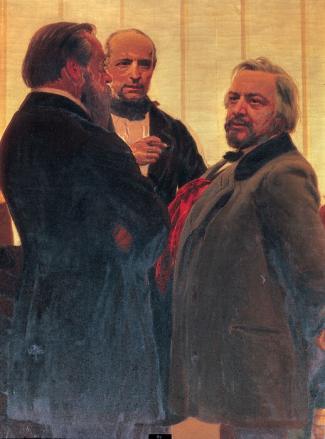

- war ein russischer Komponist, Pianist und Dirigent. Als Leiter eines Kreises von fünf jungen Komponisten – der sogenannten „Gruppe der Fünf“ (Angehörige des sogenannten „Mächtigen Häufleins“: eine 1862 in Sankt Petersburg zusammengeschlossene Gruppe von Musikern) – die eine eigenständige russische Musik auf der Grundlage des slawischen Volksliedes förderten, übte BALAKIREW nachhaltigen Einfluss auf die Entwicklung einer nationalen russischen Musik aus. So engagierte er sich für die Verbreitung der Werke seines Vorbilds MICHAIL IWANOWITSCH GLINKA (1804–1857) und die Revitalisierung des Volksliedes. 1862 rief er mit der „Musikalischen Freischule“ eine kostenlose Musikschule ins Leben. Er dirigierte Konzerte der Kaiserlich-Russischen Musikgesellschaft (1867–1869) und die Hofsängerkapelle (1883–1894) in Sankt Petersburg. BALAKIREV komponierte vor allem Kammer- und Klaviermusik. Sein bekanntestes Werk ist die Klavierfantasie „Islamej“ (1868), in der auch orientalische Einflüsse zu hören sind. Im Bild BALAKIREW (Mitte) zwischen WLADIMIR ODOJEWSKI (1803-1869, links) und MICHAIL IWANOWITSCH GLINKA (1804-1857, rechts) auf einem Gemälde von ILJA JEFIMOWITSCH REPIN (1844-1930).

-

MILI ALEXEJEWITSCH BALAKIREW (1836–1910) (Mitte) auf einem Gemälde von ILJA JEFIMOWITSCH REPIN (1844-1930)

A. Burkatovski, Rheinböllen

GEORGES BIZET (eigentlich ALEXANDRE CÉSAR LÉOPOLD BIZET)

* 25.10.1838 Paris

† 03.06.1875 Bougival (bei Paris)

- war ein französischer Komponist und Pianist. BIZET absolvierte 1848–1857 ein Studium am Pariser Conservatoire. Seine ersten Bühnenwerke „Le Docteur Miracle“ und „Don Procopio“ erhielten 1857 zwei Preise, darunter den renommierten Prix de Rome. Nach einem dreijährigen Aufenthalt in Rom ließ BIZET sich in Paris nieder und arbeitete am Theater als Musiklehrer und Pianist. Seine hier entstandenen Opern bescherten ihm nicht den gewünschten Erfolg und blieben zumeist unvollendet. Seine Opéra-comique „Carmen“ (1873–1874), die BIZET ungewöhnlicherweise mit einem tragischen Ende versah, konnte er zwar fertigstellen, doch warf man ihm Anstößigkeit und einen vulgären Geschmack vor. Auf weniger Widerstand stießen seine Instrumentalwerke, aus denen die Orchestersuite „L’Arlésienne“ (1872) herausragt.

ZESAR ANTONOWITSCH KJUI (eigentlich CÉSAR CUI)

* 18.01.1835 Wilna (heute Vilnius)

† 26.03.1918 St. Petrograd (heute Sankt Petersburg)

- erhielt seine musikalische Ausbildung bei dem polnischen Komponisten STANISLAW MONIUSZKO (1819–1872). Danach folgten Ingenieursstudium und Militärlaufbahn in Sankt Petersburg. Dort traf CUI auf MILIJ BALAKIREW (1836–1910, s.o.) und wurde Mitglied der „Gruppe der Fünf“. Seine Kompositionen enthalten weniger nationalrussische Elemente als Einflüsse von FRYDERYK CHOPIN (1810–1849), ROBERT SCHUMANN (1810–1856) und ALEXANDR DARGOMYSCHSKIJ (1813–1869, s.u.) und sind heute weitestgehend in Vergessenheit geraten.

-

ZESAR ANTONOWITSCH KJUI (eigentlich CÉSAR CUI, 1834–1918) gehörte der „Gruppe der fünf“ an.

A. Burkatovski, Rheinböllen

ALEXANDR PORFIRJEWITSCH BORODIN

* 12.11.1833 Sankt Petersburg

† 27.02.1887 Sankt Petersburg

- war ein russischer Komponist. BORODIN arbeitete nach einem Medizinstudium als Militärarzt und Professor in Sankt Petersburg. Hier wurde er 1862 Mitglied der „Gruppe der Fünf“. BORODIN gilt als Schöpfer der russischen Kammermusik, der das Streichquartett und die Romanze maßgebend prägte. Aber auch mit seinen Sinfonien und der Oper „Fürst Igor“ festigte er seinen Ruf als Repräsentant einer nationalen russischen Musik.

ALEKSANDR SERGEJEWITSCH DARGOMYSCHSKIJ

* 14.02.1813 Troizkoje (Gouvernement Tula)

† 17.01.1869 Sankt Petersburg

- war ein russischer Komponist. Obwohl DARGOMYSCHKIJ bereits mit 11 Jahren zum Pianisten ausgebildet wurde und komponierte, entschied er sich erst 1833 für eine musikalische Laufbahn. Nach Aufenthalten in Wien, Paris und Brüssel vollendete er 1856 mit der Oper „Russalka“ seine wichtigste Oper, die mit ihrem sozialkritischen Sujet, der Darstellung des einfachen Volkes und der Anlehnung an den russischen Dichter ALEXANDER PUSCHKIN (1799–1837) einen neuen realistischen Typus des Musikdramas verkörperte.

CÉSAR AUGUSTE JEAN GUILLAUME HUBERT FRANCK

* 10.12.1822 Lüttich

† 08.11.1890 Paris

- war ein französischer Organist und Komponist. 1828 begann FRANCK seine musikalische Ausbildung an der Königlichen Musikschule in Lüttich. Mit 11 Jahren unternahm er mehrere Konzertreisen mit seinem Vater, welcher ihn für eine Wunderkind-Karriere vorgesehen hatte. 1835 ging er mit seiner Familie nach Paris und vertiefte seine Studien bei ANTON REICHA (1770–1836) sowie am Pariser Conservatoire bei FRANCOIS BENOIST (1794–1878). Nach BENOISTs Ausscheiden übernahm er die Professur für Orgel am Conservatoire und unterrichtete unter anderem HENRI DUPARC (1831–1933), VINCENT D’INDY (1851–1931) und CLAUDE DEBUSSY (1862–1918). Er erhielt zahlreiche Preise als Organist und Pianist. 1871 begründete er gemeinsam mit DUPARC und CAMILLE SAINT-SAËNS (1835–1921) die „Societé National de musique“.

NIELS WILHELM GADE

* 22.02.1817 Kopenhagen

† 21.12.1890 Kopenhagen

- war ein dänischer Komponist. GADE wurde 1834 Violinist an der Königlichen Kapelle in Kopenhagen. Ausgestattet mit einem königlichen Stipendium ging er 1843 nach Leipzig, wo ihm mit der Uraufführung seiner 2. Sinfonie am Leipziger Gewandhaus unter dem Dirigat von FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY (1809–1847) 1843 der Durchbruch als Komponist gelang. 1844 wurde er Stellvertreter MENDELSSOHN BARTHOLDYs und 1847 dessen Nachfolger als Dirigent am Gewandhausorchester. Mit Ausbruch des dänisch-holsteinischen Krieges kehrte er 1848 nach Kopenhagen zurück. Mit seinen Sinfonien, die durch den Einfluss skandinavischer Volkslieder einen lyrisch-epischen Charakter erhielten, stand er im Zentrum der Musikkultur der dänischen Hauptstadt und wirkte dort bis an sein Lebensende als Direktor des Konservatoriums und als Organist.

MICHAIL IWANOWITSCH GLINKA

* 01.06.1804 Nowospasskoje (Gouvernement Smolensk)

† 15.02.1857 Berlin

- war ein russischer Komponist. GLINKA studierte in Sankt Petersburg und arbeitete 1820–1828 als Beamter am Verkehrsministerium. Umfangreiche Reisen führten ihn nach Mailand, Rom, Neapel, Paris und Berlin, wo er viele zeitgenössische Komponisten kennen lernte, unter anderem HECTOR BERLIOZ (1803–1869), mit dem ihn eine tiefe Freundschaft verband. GLINKA gilt als Begründer der russischen Oper, da er russische Volksmusik in die Tonsprache seiner Opern integrierte und russische Themen verarbeitete. Ein Beispiel dafür ist seine erste Oper „Schisn sa zaja“ („Ein Leben für den Zaren“) aus dem Jahr 1836. Die Uraufführung am 27.11.1836 wird musikhistorisch als Wiege der nationalen russischen Musik bezeichnet.

ENRIQUE GRANADOS Y CAMPIÑA

* 29.07.1867 Lérida (Katalonien)

† 24.03.1916 Ärmelkanal (bei der Torpedierung der „Sussex“)

- war ein spanischer Komponist und Pianist. GRANADOS nahm seit 1883 in Barcelona Unterricht bei FELIPE PEDRELL (1841–1922), der ihn mit spanischer Folklore vertraut machte. GRANADOS genoss in Spanien, Frankreich und den USA den Ruf eines hervorragenden Pianisten und war überaus erfolgreich mit der Interpretation von Werken FRYDERYK CHOPINs (1810–1849).

– Sein Klavierzyklus „Goyescas“ (1911),

– die Danzas Españolas (1892–1900) sowie

– seine Zarzuelas (spanische Bühnengattung, benannt nach ihrem Entstehungsort, dem Theater Palacio Royal de la Zarzuela in Madrid)

gelten als Inbegriff romantisch-spanischer Musik. Auf der Rückfahrt von New York, wo „Goyescas“ am 28.01.1916 als szenische Fassung uraufgeführt wurde, kam er bei der Torpedierung der „Sussex“ ums Leben.

LEOŠ JANÁCEK

* 03.07.1854 Hukvaldy (Mähren)

† 12.08.1928 Mährisch-Ostrau

- war ein tschechischer Komponist und Pädagoge. JANÁCEK war 1865 Stipendiat der Klosterschule in Brünn; bis 1880 absolvierte er ein Studium in den Konservatorien Sankt Petersburg, Leipzig und Wien. Er kehrte zurück nach Brünn als Musik- und Orgellehrer. 1919 erhielt er einen Ruf an das Prager Konservatorium. Im Zentrum seines Schaffens steht seine Theorie der Sprachmelodie, in der sich Rythmus und Melodie aus der Umgangssprache entwickeln sollen. Daraus erklärt sich Janáceks intensive Beschäftigung mit mährischen Volksliedern, die er stets in seinen Kompositionen verarbeitete. Zu seinen bekanntesten Werken zählen

– die Oper „Jenufa“ („Ihre Ziehtochter“, UA 1904),

– die Klaviersonate „Z ulice“ („Auf der Straße“, 1905) und

– die Rhapsodie „Taras Bulba“ (1915–1918) nach der Novelle von NIKOLAI WASSILJEWITSCH GOGOL (1809–1852).

MANUEL DE FALLA (eigentlich MANUEL MARIA DE FALLA Y MATHEU)

* 23.11.1876 Cádiz

† 14.11.1946 Alta Gracia (Provinz Córdoba, Argentinien)

- war ein spanischer Komponist. MATHEU war Kompositionsschüler bei FELIPE PEDRELL (1841–1922). 1905 gewann er mit seiner Oper „La vida breve“ einen Wettbewerb der Real Academia de Bellas Artes. 1907–1914 lebte er als Klavierlehrer in Paris, wo CLAUDE DEBUSSY (1862–1918) und ISAAC ALBÉNIZ (1860–1909, s.o.) zu seinen Vorbildern wurden. 1914/1915 ließ er sich in Granada/Spanien nieder und schrieb das Ballet „El amor brujo“ („Der Liebeszauber“, 1915), welches ihm weltweiten Ruhm einbrachte. Neben andalusischer Folklore ist seine Musik mit impressionistischen Zügen durchzogen. Als wichtigstes Werk wird die Komposition „El retablo de maese Pedro“ (1919–1922, für drei Gesangstimmen und kleines Orchester) bezeichnet, dem MIGUEL DE CERVANTES (1547–1616) berühmter Roman „Don Quichote“ zugrunde liegt. 1939 ging MATHEU auf eine Konzertreise nach Argentinien und kehrte nicht mehr nach Spanien zurück.

NIKOLAJ ANDREJEWITSCH RIMSKIJ-KORSAKOW

* 18.03.1844 Tichwin (Gouvernement Nowgorod)

† 21.06.1908 Gut Ljubensk (Gouvernement Sankt Petersburg)

- war ein russischer Komponist, Pädagoge und Dirigent. Bevor RIMSKIJ-KORSAKOW zur „Gruppe der Fünf“ stieß, absolvierte er eine Ausbildung zum Seekadetten an der St. Petersburger Marineschule. 1873 kehrte er dem Militärdienst den Rücken, um sich vollends der Musik und seinem Amt als Professor für Komposition und Instrumentation am St. Petersburger Konservatorium zu widmen. Er übernahm verschiedene Dirigate in Europa, unter anderem gastierte er auf der Pariser Weltausstellung 1889. Auch als Lehrer entfaltete er eine hohe Wirksamkeit. Zu seinen Schülern gehörten u.a. OTTORINO RESPIGHI (1879–1936), IGOR STRAWINSKI (1882–1971) und SERGEJ PROKOFJEW (1891–1953).

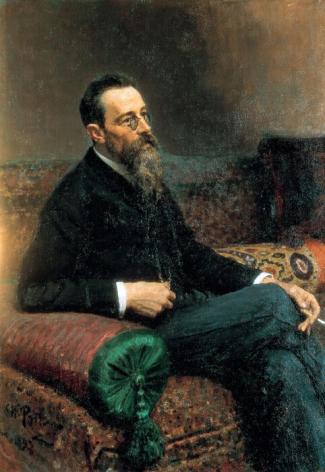

-

NIKOLAIJ ANDREJEWITSCH RIMSKIJ-KORSAKOW (1844–1908) war ein Mitglied der „Gruppe der Fünf“.

A. Burkatovski, Rheinböllen

JEAN SIBELIUS (eigentlich JOHANN JULIUS CHRISTIAN SIBELIUS

* 08.12.1865 Hämeenlinna

† 20.09.1957 Järvenpää (bei Helsinki)

- war ein finnischer Komponist. Obwohl SIBELIUS aus einer schwedisch sprechenden Minderheit stammte und die finnische Sprache erst als Gymnasiast lernte, gilt er als Zentralfigur nationalfinnischer Musik. Stationen seiner musikalischen Ausbildung waren Helsinki, Berlin und Wien.1892 wurde er Dozent am Konservatorium in Helsinki. Im gleichen Jahr wurde seine erste sinfonische Dichtung „Kullervo“, in der er Motive des finnischen Nationalepos „Kalevala“ verarbeitete, uraufgeführt. Als Symbol nationaler Musik und finnischen Unabhängigkeitsstrebens avancierte seine sinfonische Dichtung „Finnlandia“ (1899–1890), die er während der russischen Besetzung schrieb.

BEDRICH SMETANA

* 02.03.1824 Leitomischl (heute: Litomyšl; Ostböhmen)

† 12.05.1884 Prag

- war ein tschechischer Komponist und Pianist. SMETANA trat bereits als Sechsjähriger öffentlich als Pianist auf, entschied sich aber erst nach dem Abitur endgültig für die Musik. Seine kompositorischen Fähigkeiten vertiefte er bei JOSEF PROKSCH (1794–1864) in Prag und gründete 1848 eine eigene Musikschule. Nach einer Berufung zum Konzertmeister in Göteborg (1856) kehrte er nach 1861 Prag zurück und engagierte sich für die nationale tschechische Bewegung. 1862 begann er seine erste Oper „Die Brandenburger in Böhmen“ (1866), deren Erfolg ihm die Direktion und das Dirigat des Nationaltheaters einbrachte.

– Neben den Opern „Dalibor“ (1868) und

– „Die verkaufte Braut“ (1866, revidiert 1870) steht

– der sechsteilige Zyklus „Mein Vaterland“ (sinfonische Dichtungen, 1874) im Zentrum seines Schaffens, mit dem er sich und seiner Heimat ein tönendes Denkmal setzte.

Einsetzende Taubheit sowie Spuren einer Geisteskrankheit zwangen ihn ab 1874 zur Aufgabe seiner Ämter.

Suche nach passenden Schlagwörtern

- ANTON REICHA

- HENRI DUPARC

- Volkstanz

- GEORGES BIZET

- MANUEL DE FALLA

- Opéra-comique

- Rhapsodie

- Mein Vaterland

- Pariser Conservatoire

- Die verkaufte Braut

- Hector Berlioz

- Klavierzyklus

- Organist

- Schisn sa zaja

- CERVANTES

- Oper

- Goyescas

- Taras Bulba

- nationalfinnische Musik

- Kapitalismus

- NIKOLAIJ ANDREJEWITSCH RIMSKIJ-KORSAKOW

- VINCENT Dï¿?INDY

- Z ulice

- ALEXANDR PUSCHKIN

- Real Academia de Bellas Artes

- MANUEL MARIA DE FALLA Y MATHEU

- Nationalstaatenbildung

- ENRIQUE GRANADOS

- ZESAR ANTONOWITSCH KJUI

- LEOï¿? JANÁCEK

- ALEKSANDR SERGEJEWITSCH DARGOMYSCHSKIJ

- Nationalepos

- Gruppe der Fünf

- NIELS WILHELM GADE

- Leipziger Gewandhaus

- Prix de Rome

- Finnlandia

- MILIJ ALEKSEJEWITSCH BALAKIREW

- Ballet

- Kullervo

- Carmen

- Kalevala

- Streichquartett

- Dalibor

- Don Procopio

- Komponist

- Kompositionen

- Orchestersuite

- GOGOL

- das mächtige Häuflein

- Staatsbürger

- Don Quichote

- ISAAC ALBÉNIZ

- FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY

- Zarzuelas

- La vida breve

- JEAN SIBELIUS

- Bühnenwerke

- Musikalische Freischule

- Fürst Igor