Requiem in der Musikgeschichte

Im textlich-liturgischen Kern besteht das Requiem aus neun sehr verschiedenartigen Teilen. Die ältesten mehrstimmigen Requiem-Sätze sind vom Ende des 15. Jh. überliefert; der erste vollständig erhaltene Zyklus stammt von JOHANNES OCKEGHEM (um 1410–1497). Eine der jüngsten Requiem-Kompositionen schrieb HANS WERNER HENZE (1926–2012). Er orientiert sich in der Satzfolge am traditionellen Requiem und verwandelt die Gattung in eine rein instrumentale, politisch dimensionierte Totenklage (1990/92).

Begriffsbestimmung

Das Requiem – die Totenmesse („Missa pro defunctis“, Messe für die Verstorbenen) – ist ein Spezialfall der (katholischen) Messe. Die Bezeichnung „Requiem“ stammt von den Anfangsworten des ersten Teils her, des Introitus („Eingang“, der Einzugsgesang):

„Requiem aeternam dona eis Domine“ („Ewige Ruhe schenke ihnen, Herr...“).

Dieser Totengottesdienst wird vor allem zu folgenden Anlässen aufgeführt:

- in jedem Jahr am 2. November – dem „Allerseelentag“ – im Gedenken für alle Gläubigen,

- aus jeweils individualisiertem Anlass bei Begräbnisgottesdiensten,

- am Todestage bestimmter Personen.

Das Requiem unterscheidet sich durch diese Funktionsbestimmung also erheblich von der sozusagen „alltäglichen“ Messe. Besonders die individuellen Anlässe prägen dann die Gattungsgeschichte. Musik- und kompositionsgeschichtlich ist das Requiem die Gattung der großen Einzelwerke. Die herausgehobene Thematik Tod (Gegenstück zum anderen Zentralthema der Musik, der Liebe), verstärkt Anspruch und Besonderheit.

Wie die Messe, so folgt auch das Requiem als sehr langlebige Gattung musiksprachlich, in Material, Technik, Stil, Satztypen u.Ä. im Prinzip den jeweils epochal und regional gültigen Standards kunstmusikalischen Komponierens.

Im Unterschied zur Messe gibt es (abgesehen vom 16. Jh.) keine derartige Fülle an zeitgleichen sowie kontinuierlich aneinander anknüpfenden Werken, als dass sich eine der Messkomposition vergleichbare Gattungstradition hätte bilden können. Der normative Text bildet allerdings einen gemeinsamen Bezugspunkt der oft sehr unterschiedlichen, stilistisch hochindividualisierten Werke.

Neben unmittelbar liturgischer Musik für den Gebrauch im Gottesdienst oder prunkvoller anlassbedingter Auftragsmusik dient das Requiem

- der Vorbereitung eines Komponisten auf den eigenen Tod,

- dem feierlichen Gedenken an herausragende Persönlichkeiten,

- dem ästhetisch-theatralischen Genuss der monumental-bedrohlichen Weltgerichtsstimmung, oder – so besonders im 20. Jh. –

- vielfach der Klage und Anklage gegen unmenschliche Verhältnisse, zumal gegen den Krieg.

Schon im 19. Jh. emanzipiert sich das Requiem häufig aus liturgisch-kirchlichen Bindungen und wird im Konzert aufgeführt. Im 20. Jh. weitet sich der Requiem-Begriff aus und bezieht sich auf eindeutig nicht-liturgische Werke: mit zusätzlichen Texten oder sogar als rein instrumentale Werke.

Aufbau des Requiems

Das Requiem ist einer der ältesten Bestandteile der katholischen Liturgie und wird bis heute praktiziert. Im textlich-liturgischen Kern besteht das Requiem aus neun sehr verschiedenartigen Teilen. Es enthält Teile bzw. Sätze aus den „gewöhnlichen“, unverändert wiederkehrenden Textteilen der Messe, dem „Ordinarium missae“, und aus dem „Proprium missae“ (die „eigentümlichen“, im Kirchenjahr wechselnden Textteile der Messe; im Requiem liegen die Texte allerdings fest). Credo (Glaubensbekenntnis) und festlich-freudiges Gloria (Lobpreisung Gottes) des Ordinariums entfallen. Im Requiem-Zyklus verbinden sich Elemente von Ordinarium und Proprium missae. Die noch heute im Wesentlichen gültige Einteilung und Abfolge wurde im Gefolge der Gegenreformation nach dem Konzil von Trient 1570 festgelegt:

- Introitus „Requiem aeternam dona eis Domine“ („Eingang“: Einzug des Priesters)

- Kyrie („Kyrie eleison“ = „Herr, Erbarme dich“)

- Graduale (Stufengebet des Priesters), „Requiem aeternam“

- Tractus (Bußpsalmgesang)

- Sequenz (Reimdichtung) „Dies irae“ („Tag des Zorns“ = des Jüngsten Gerichts)

- Offertorium (Gesang zur Gabenbereitung des Priesters bzw. zum Opfergang)

- Sanctus

- Agnus Dei

- Communio „Lux aeterna“ (Das „ewige Licht“ leuchte ihnen ...) – zum Kommuniongang der Gläubigen (Empfang der Hostie)

Diese Teile werden oft nochmals in weitere musikalische Sätze ausdifferenziert, besonders das „Dies irae“, das eindrucksvolle Kernstück des Requiems.

Geschichte und Typen des Requiems bis zum 19. Jahrhundert

Der früheste bekannte mehrstimmige Messzyklus ist eine Komposition des Ordinariums: die dreistimmige Messe von Tournai aus der ersten Hälfte des 14. Jh. Das Ordinarium wird die Standardform für mehrstimmiges Komponieren. Propriums-Vertonungen sind selten, da sie den riesigen Zyklus des ganzen Kirchenjahrs umfassen, und daher kompositionsgeschichtlich weniger bedeutsam.

Die ältesten mehrstimmigen Requiem-Sätze sind in einer Handschrift aus Florenz vom Ende des 15. Jh. überliefert; der erste vollständig erhaltene Zyklus stammt von JOHANNES OCKEGHEM (um 1410–1497), in dem der Text der Sequenz („Dies irae“) nicht komponiert ist. Bis zum Ende des 16. Jh. vertonten dann fast alle Komponisten, die Messen schrieben, auch den Text des Requiems.

Mit dem konzertierenden, oft mehrchörigen Stil lockerte sich beim Requiem wie auch der Messe die Bindung an die Melodien des („gregorianischen“) Chorals als Ausgangspunkt und Grundlage der Komposition.

Im Zeichen von Aufklärung und Empfindsamkeit kommt verstärkt affektgeladene wie effektvolle Textausdeutung in die Gattung.

Ein Höhepunkt dieser Entwicklung ist WOLFGANG AMADEUS MOZARTs (1756–1791) unvollendetes Requiem (1791) mit seiner Verbindung von Aufklärung und Frömmigkeit, Freimaurertum und Katholizismus, das Stilelemente von JOHANN SEBASTIAN BACH (1685–1750) und GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685–1759) umsetzt.

In der 1. Hälfte des 19. Jh. spaltete sich dann im deutschsprachigen Raum die gattungsgeschichtliche Entwicklung des Requiems in

- eine süddeutsche katholische und

- eine nordwestdeutsche protestantische Richtung.

-

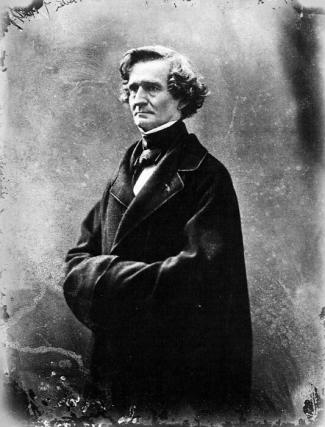

HECTOR BERLIOZ (1803–1869), Gemälde von GASPARD-FÉLIX TOURNACHON (um 1863)

Yorck

Mit dem 19. Jh. entwickeln sich drei Haupt-Typen des Requiems:

- primär für den Gottesdienst, in liturgischer Funktion

- zu besonderen Anlässen in Kirche und Konzertsaal, daher großer Chor- und Orchester-Aufwand:

- HECTOR BERLIOZ (1803–1869): „Grande messe des morts“ (1837, vier Blasorchester und 16 Pauken im Tuba mirum);

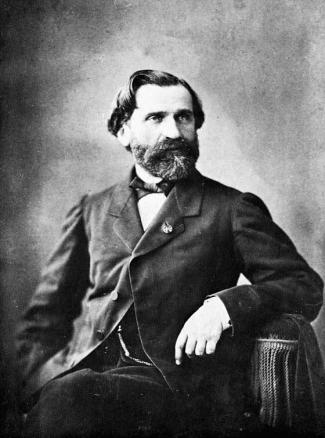

- GIUSEPPE VERDI (1813–1901): „Messa da Requiem“;

- eine protestantisch gefärbte Sonderform dieses Typs ist JOHANNES BRAHMS' (1833–1897) kirchen- und glaubensskeptisches „Ein Deutsches Requiem“ (op. 45, 1867), für das BRAHMS selbst deutsche Texte des alten und neuen Testaments und sonstiger Schriften zusammenstellte.

- für die Konzertaufführung ohne liturgische Bindung

-

GIUSEPPE VERDI (1813–1901), Gemälde von GASPARD-FÉLIX TOURNACHON (um 1866)

Yorck

Typen des Requiem im 20. und 21. Jh.

Nach Vorläufern im 19. Jh. entfalten sich dann drei weitere neue Typen im 20. Jh. Diese sind nun im Prinzip nur mehr für den Konzertsaal gedacht. Die oft groß angelegten Werke des Totengedenkens sind Requien vom Charakter, weniger von der Struktur her. Häufig mischen sich hier Merkmale von Requiem, Oratorium und Kantate. Fast durchweg verbinden sich dabei im Sinne Politischer Musik Klage und Anklage in politisch-humanitärer Dimensionierung.

- alte, traditionelle Texte, dazu gegebenenfalls neue, zusätzliche Texte:

- BENJAMIN BRITTEN (1913–1976): Requiem für Sopran, Tenor, Bariton, Knabenchor, gemischten Chor, Orchester, Kammerorchester und Orgel (1960/1961, Requiem-Texte und Gedichte von WILFRIED OWEN, 1893–1918), anlässlich der Wiedereröffnung der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Kathedrale von Coventry

- neue Texte, vorwiegend oder ausschließlich:

- BERND ALOIS ZIMMERMANN (1918–1970): Requiem für einen jungen Dichter für Sprecher, Sopran, Bariton, drei Chöre, elektronische Klänge, Orchester, Jazzcombo und Orgel (1967/1969, nach Texten verschiedener Dichter, Berichte und Reportagen), als „Lingual“ (etwa: Sprechwerk) bezeichnet.

- rein instrumentales Requiem

Vorformen waren hier kleinere instrumentale, außerliturgische Gattungen des Totengedenkens:

- Tombeau (französisch „Grabmal“) im 16./17. Jh. bei französischen Lauten- und Cembalo-Komponisten zum Gedenken besonders an Künstler oder Fürsten.

- Dem Tombeau entsprechen die Plainte (latein.: „planctus“ = Beweinung, Klage) und

- die englischen Tears sowie

- das instrumentale Lamento (Klage), das vom vokalen Typ in Oper und Kantate des frühen 17. Jh. abgeleitet ist.

-

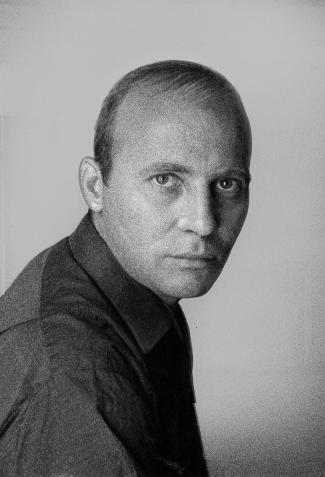

Michael Zapf - picture-alliance / akg-images

Der Aufbau der Instrumentalwerke im 20. Jh. erfolgt dabei

- in Anlehnung an die traditionelle Requiem-Struktur:

- BENJAMIN BRITTEN (1913–1976): „Sinfonia da Requiem“ (1940)

- vermischt mit anderen Gattungen:

- HANS WERNER HENZE (1926–2012), neun geistliche Konzerte für Klavier solo, konzertierende Trompete und Kammerorchester (1990/1992). Die Satzfolge orientiert sich u.a. an den „Kleinen Geistlichen Konzerten“ von HEINRICH SCHÜTZ (1585–1672); die Zahl der Sätze entspricht den neun Grund-Textbausteinen des Requiems.

- neutralisiert zu Untertitel bzw. Widmungsbezug:

- MAURICE RAVEL (1875–1937): „Tombeau de Couperin“, geschrieben 1917 zunächst für Klavier im Gedenken an im Ersten Weltkrieg gefallene Freunde

Suche nach passenden Schlagwörtern

- Missa pro Defunctis

- Zweiter Weltkrieg

- Eingang

- Allerseelentag

- Ein Deutsches Requiem

- Plainte

- Requiem aeternam dona eis Domine

- Instrumentalwerke

- Ordinarium missae

- Messa da Requiem

- BENJAMIN BRITTEN

- Messe von Tournai

- katholischen Liturgie

- Einzugsgesang

- Oratorium

- Johannes Brahms

- Hector Berlioz

- Proprium missae

- MAURICE RAVEL

- Gaduale

- Communio

- Sinfonia da Requiem

- Lingual

- Erster Weltkrieg

- Totenmesse

- Sequenz

- Kathedrale von Coventry

- Gregorianischer Choral

- Tombeau de Couperin

- katholische Messe

- WOLFGANG AMADEUS MOZART

- Totengottesdienst

- Kyrie eleison

- HANS WERNER HENZE

- Sanctus

- Introitus

- Tractus

- Messzyklus

- Lux aeterna

- Begräbnisgottesdienste

- BERND ALOIS ZIMMERMANN

- Tears

- Agnus Die

- Offertorium

- Komponisten

- Konzil von Trient

- Dies irae

- WILFRIED OWEN

- Gattungsgeschichte

- liturgische Musik

- Kantate

- Johannes Ockeghem

- GEORG FRIEDRICH HÄNDEL

- Kirche

- Kleine Geistliche Konzerte

- Requiem-Zyklus

- Lamento

- GIUSEPPE VERDI

- JOHANN SEBASTIAN BACH

- Haupt-Typen