Energie des Wassers und Wasserkraftwerke

In einem Wasserkraftwerk wird aus dem Primärenergieträger Wasser als Sekundärenergieträger elektrischer Strom gewonnen. Je nach Bauart unterscheidet man zwischen Laufwasserkraftwerken und Speicherkraftwerken. Spezielle Arten sind Pumpspeicherkraftwerke und Gezeitenkraftwerke.

Die Möglichkeiten für den Bau von Wasserkraftwerken sind regional sehr unterschiedlich. Während z.B. in Norwegen 99%, in Österreich 70% und in der Schweiz 60% der Elektroenergie aus Wasser gewonnen werden, sind es in Deutschland nur etwa 4 % der gesamten Elektroenergie.

Damit wird in Deutschland das nutzbare Potenzial zu etwa 70% ausgeschöpft. In Deutschland gibt es gegenwärtig etwa 5.000 Anlagen unterschiedlicher Größe. Etwa 300 haben eine Leistung von mehr als 1 MW, der Rest sind Kleinkraftwerke mit einer Leistung von unter 1 MW.

Weltweit werden etwa 20% der Elektroenergie aus Wasser gewonnen.

Je nach der Bauart unterscheidet man Laufwasserkraftwerke und Speicherkraftwerke. Spezielle Arten sind Pumpspeicherkraftwerke und Gezeitenkraftwerke.

Laufwasserkraftwerke

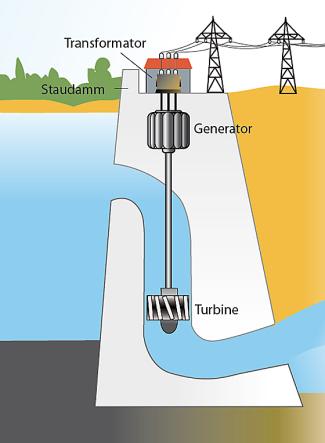

Bei Laufwasserkraftwerken wird die kinetische Energie des strömenden Wassers von Flüssen genutzt. Die Stauhöhe ist relativ gering und liegt meist unter 10 m. Das Wasser strömt über die Schaufeln einer Turbine, wobei meist Kaplanturbinen eingesetzt werden. Benannt sind sie nach dem österreichischen Ingenieur VIKTOR KAPLAN (1876-1934). Kaplanturbinen sind für geringe Fallhöhen und große Durchflussmengen konzipiert. Die Turbine ist über eine Welle mit einem Generator verbunden, in dem die Rotationsenergie in elektrische Energie umgewandelt wird.

Solche Laufwasserkraftwerke gibt es in Deutschland vor allem an den Flüssen Rhein, Weser, Mosel, Saar, Donau, Neckar und Main, aber auch an einer ganzen Reihe von kleinen Flüssen. Es sind in der Regel Mehrzweckanlagen, die nicht nur der Elektroenergieerzeugung dienen, sondern auch dem Hochwasserschutz, der Grundwassersicherung, der Wasserversorgung und der Schiffbarmachung.

Bei den Kraftwerken an der Mosel beträgt die durchschnittliche Fallhöhe 7 m, die Leistung einer Turbine etwa 4 MW und die Leistung eines Kraftwerkes mit mehreren Maschinensätzen etwa 15 MW. Es gibt aber auch zahlreiche Kleinkraftwerke, z. B. in Sachsen an der Roten und der Wilden Weißeritz. Beispiele sind:

| Rabenau: Seifersdorf: Malter: Tharandt: Klingenberg: Lehnmühle: | 0,5 MW 0,058 MW 0,53 MW 1 MW 0,55 MW 1 MW |

-

Aufbau eines Laufwasserkraftwerkes mit Kaplanturbine

Jens Prockat

Speicherkraftwerke

Speicherkraftwerke (siehe auch Bild 1) sind dadurch gekennzeichnet, dass Wasser zunächst in Stauseen gespeichert und dann über Stollen oder Rohrleitungen zu Turbinen geleitet wird. Die Fallhöhen des Wassers sind somit wesentlich größer als bei Laufkraftwerken und können mehrere hundert Meter betragen. Als Turbinen nutzt man bei großen Fallhöhen Peltonturbinen oder Francisturbinen. Benannt sind sie nach ihren Konstrukteuren, dem US-amerikanischen Techniker LESTER ALLEN PELTON (1829-1908) und dem englischen Ingenieur JAMES BICHENO FRANCIS (1815-1892). Durch das schnell strömende Wasser werden die Turbinen in Rotation versetzt. Wie bei einem Laufwasserkraftwerk wird dann in einem Generator die Rotationsenergie in elektrische Energie umgewandelt. Die größten Kraftwerke dieser Art in Deutschland sind:

| Walchensee-Kraftwerk: Kraftwerk Ering (Bayern): Kraftwerk Kachlet (Bayern): | 124 MW 73 MW 54 MW |

Zu den weltgrößten Wasserkraftwerken gehören die nachfolgend genannten:

| Wasserkraftwerk | Fluss | Staat | Leistung |

| Itaipu | Parana | Brasilien/Paraguay | 12 600 MW |

| Sajan-Schuschenskoje | Jenissei | Russland | 6 400 MW |

| Krasnojarsk | Jenissei | Russland | 6 000 MW |

| Bratsk | Angara | Russland | 4 500 MW |

Pumpspeicherkraftwerke

Pumpspeicherkraftwerke sind eine spezielle Art von Wasserkraftwerken. Sie arbeiten nicht kontinuierlich, sondern dienen der Deckung des Elektroenergiebedarf in Spitzenbelastungszeiten.

Ein solches Pumpspeicherkraftwerk besteht aus einem hoch gelegenen Oberbecken und einem tiefer liegenden Unterbecken. In Spitzenbelastungszeiten strömt Wasser aus dem Oberbecken über Rohrleitungen zu Turbinen, die mit Generatoren gekoppelt sind. In Zeiten niedrigeren Energiebedarfs, z. B. nachts, wird mit billigem Nachtstrom wieder Wasser in das Oberbecken gepumpt. Darüber hinaus verfügen manche Oberbecken auch über natürliche Zuflüsse. Pumpspeicherkraftwerke sind also Anlagen mit Energiespeicher, die bei Bedarf „angezapft“ werden.

Die größten Pumpspeicherkraftwerke in Deutschland sind:

| Markersbach: Hohenwarte II: Niederwartha: Hohenwarte I: Bleiloch: | 1 050 MW |

Gezeitenkraftwerke

Auch mithilfe von Ebbe und Flut kann man Elektroenergie erzeugen. Dabei wird der durch die Gezeiten entstehende Tidenhub genutzt. Man bezeichnet solche Kraftwerke deshalb als Gezeitenkraftwerke. Eine Flussmündung oder eine Bucht wird durch einen Damm abgeriegelt. Bei Flut strömt das Wasser in die Bucht und treibt Turbinen an. Bei Ebbe strömt es in der umgekehrten Richtung und treibt ebenfalls wieder die Turbinen an.

Das größte Gezeitenkraftwerk der Welt wurde 1967 bei St. Malo an der nordfranzösischen Atlantikküste in Betrieb genommen. Hier wurde eine 22 Quadratkilometer große Bucht durch einen Damm abgeriegelt. 24 Turbinen liefern eine Leistung von 240 MW. Voraussetzung für den effektiven Betrieb eines Gezeitenkraftwerkes ist ein Tidenhub von mindestens 6 m. Diese Voraussetzung ist nur an relativ wenigen Stellen erfüllt.

Wirkungsgrad von Wasserkraftwerken

Der Wirkungsgrad von Wasserkraftwerken liegt im Vergleich zu anderen Kraftwerksarten relativ hoch. Bei Pumpspeicherkraftwerken rechnet man mit einem durchschnittlichen Wirkungsgrad von 75%, bei anderen Arten von Wasserkraftwerken mit 90%. Wasserkraftwerke stellen damit eine rationelle und umweltfreundliche Art der Elektroenergieerzeugung dar.