Hörbereich und Stimmumfang

Alles, was man mit den Ohren wahrnehmen kann, ist Schall. Die Ohren sind unser „Empfangsorgan“. Der Mensch kann nur Schall in einem Frequenzbereich von 16 Hz bis 20.000 Hz bei Druckschwankungen von

0,000.02 Pa bis 20 Pa wahrnehmen. Diesen Bereich bezeichnet man als Hörbereich des Menschen. Davon zu unterscheiden ist der Stimmumfang. Das ist der Bereich, in dem der Mensch mit seiner Stimme selbst Schall erzeugt.

Tiere habe zumeist einen anderen Hörbereich und einen anderen Stimmumfang als der Mensch. Auch mit technischen Geräten kann man Schall erzeugen und empfangen, der außerhalb oder innerhalb des Hörbereiches bzw. des Stimmumfanges des Menschen liegen kann.

Aufbau und Wirkungsweise des menschlichen Ohres

Bild 1 zeigt den Aufbau des menschlichen Ohres. Durch die Ohrmuschel wird der Schall aufgenommen. Die Ohrmuschel und der Gehörgang wirken wie ein Schalltrichter, an dessen Innenwänden Schall reflektiert wird. Die Schall aufnehmende Fläche ist die Fläche der Ohrmuschel. Durch die Druckschwankungen, also die Verdichtungen und Verdünnungen der Luft im Gehörgang, wird das Trommelfell zum Mitschwingen angeregt. Das Trommelfell ist eine elastische Membran mit einer Dicke etwa 0,1 mm und einer Fläche von etwa .

Die Schallübertragung auf die Schnecke erfolgt über einen Teil des Trommelfells, ein ovales Fenster von etwa .

Die Schwingungen des Trommelfells werden durch die Gehörknöchelchen auf die Schnecke übertragen. Dort befinden sich die Sinneszellen für die Wahrnehmung von Schall. Die Sinneszellen in der Schnecke nehmen die Schwingungen als Reize wahr und leiten diese Reize zum Gehirn weiter. Dort werden die Wahrnehmungen verarbeitet und rufen bei uns Schallempfindungen hervor.

-

Aufbau des menschlichen Ohres

Der Hörbereich von Menschen und Tieren

Der Mensch kann nur Schall in einem Frequenzbereich von 20 Hz

bis 20.000 Hz bei Druckschwankungen von 0,000.02 Pa bis 20 Pa wahrnehmen. Diesen Bereich bezeichnet man als Hörbereich des Menschen. Trägt man diese Frequenzen und die Druckschwankungen in einem Diagramm auf, so erhält man den Hörbereich als eine Fläche in diesem Diagramm. Man bezeichnet ihn deshalb auch als Hörfläche (Bild 2). Aus dem Diagramm ist erkennbar, in welchem Druck- und Frequenzbereich wir Schall wahrnehmen.

Die obere Begrenzung ist die Schmerzschwelle. Wird sie überschritten, so nehmen wir den betreffenden Schall nicht mehr als akustischen Eindruck wahr. Es kommt schon bei kurzzeitiger Einwirkung zu Schmerzen und zu Schäden im Ohr.

Die untere Begrenzung ist die Hörschwelle. Wird sie unterschritten, so nehmen wir Druckschwankungen ebenfalls nicht mehr als akustischen Eindruck wahr. Wir hören nichts.

Aus dem Diagramm ist auch erkennbar, dass Hörschwelle und Schmerzschwelle nicht nur von der Frequenz, sondern auch vom Druck abhängig sind. Physikalische Untersuchungen bezieht man häufig auf eine Frequenz von 1000 Hz. Das ist zugleich der Bereich, in dem die vom Ohr wahrnehmbaren Druckschwankungen den größten Unterschied aufweisen.

Es ist auch zu beachten, dass die angegebenen Werte Durchschnittswerte für jüngere Personen sind. Mit zunehmendem Alter verändert sich die Empfindlichkeit des Ohres. Insbesondere nimmt die Empfindlichkeit für höhere Frequenzen ab. Das bedeutet: Ältere Personen hören in der Regel höhere Töne schlechter oder gar nicht mehr.

-

Hörbereich des menschlichen Ohres

Eine Reihe von Tieren hört nicht nur viel leisere Töne als der Mensch, sondern kann auch Schall in anderen Frequenzbereichen als der Mensch wahrnehmen. So hören z. B. Hunde, Katzen und Fledermäuse auch Frequenzen von über 20 kHz, die der Mensch nicht mehr wahrnehmen kann.

Genutzt wird diese unterschiedliche Eigenschaft z. B. bei speziellen Hundepfeifen. Sie senden Schall mit Frequenzen aus, die zwar ein Hund, nicht aber ein Mensch wahrnehmen kann.

Der Stimmumfang von Menschen und Tieren

Jeder kennt das Bellen eines Hundes, das Singen von Vögeln oder das Zirpen von Grillen. Auch Wale, Delfine oder Fledermäuse erzeugen Schall. Das geschieht in sehr unterschiedlicher Weise und in verschiedenen Frequenzbereichen.

Der Stimmumfang ist derjenige Bereich, in dem ein Lebewesen Schall selbst erzeugt.

Bei vielen Säugetieren, z. B. Hunden, Katzen, Kühen oder Bären, wird Luft aus den Lungen gepresst und erzeugt im Rachenraum Schwingungen, die wir als Tierlaute wahrnehmen.

Die Lungen der Vögel sind mit kleinen Luftsäcken verbunden, in die Luft gepresst werden kann. Die Luft strömt über eine gespannte Membran aus und bringt diese zum Schwingen. Je nachdem, wie stark diese Membran gespannt ist, entstehen tiefe oder hohe Töne.

Grashüpfer erzeugen Geräusche dadurch, dass sie mit den Hinterbeinen über zahlreiche kleine Erhöhungen an den Vorderflügeln streichen.

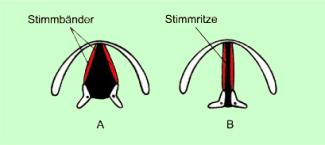

Beim Menschen erfolgt die Erzeugung von Schall mithilfe der Stimmbänder. Das sind zwei elastische Bänder, die sich im Kehlkopf am oberen Ende der Luftröhre befinden (Bild 5). Zwischen diesen beiden Bändern existiert eine Öffnung, die Stimmritze. Wird von der Lunge her Luft durch die Stimmritze gepresst, so geraten die Stimmbänder in Schwingungen. Es entstehen Töne, Klänge oder Geräusche. Werden die Stimmbänder straffer gespannt, so schwingen sie schneller, die Töne werden höher. Wird mehr Luft durch die Stimmritze gepresst, so schwingen die Stimmbänder heftiger. Die entstehenden Töne sind lauter.

Die menschliche Stimme übertrifft in der Vielfalt der Töne, Klänge und Geräusche jedes Musikinstrument. Die individuellen Unterschiede kommen durch den unterschiedlichen Bau der Stimmbänder und der Resonanzräume zustande. Die Stimme ist für den Menschen ähnlich charakteristisch wie ein Fingerabdruck oder der genetische Code.

Die nachfolgende Übersicht zeigt den Stimmumfang verschiedener Lebewesen. Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte.

| Lebewesen | Stimmumfang in Hz |

| Mensch | 85 - 1 100 |

| Hund | 450 - 1 000 |

| Katze | 500 - 2 500 |

| Delfin | 250 - 270 000 |

| Fledermaus | 10 000 - 120 000 |

-

Stimmbänder und Stimmritze des Menschen beim Atmen und beim Sprechen