Doha-Runde der Welthandelsorganisation

Im Jahre 1994 wurde mit der Welthandelsorganisation WTO (World Trade Organization) ein neues multilaterales Handelsabkommen geschlossen. Das GATT wurde dabei in leicht veränderter Form in das neue Vertragswerk der WTO als Bestandteil überführt. Die WTO hat als internationale Organisation mit Sitz in Genf ihre Arbeit am 1.1.1995 aufgenommen.

Neben das modifizierte GATT als Abkommen zum Warenhandel sind hinzugetreten: MTA, GATS, TRIPS.

- Multilateral Trade in Goods Agreement (MTA): Das MTA-Abkommen regelt den Warenhandel, indem es die traditionellen GATT-Regeln aufnimmt und diese um Aspekte erweitert, die bisher unter Ausnahmeregelungen fielen. Dies betrifft z. B. den internationalen Austausch von Produktgruppen oder die Präzisierung von Ausnahmeregelungen für Antidumping oder verschiedene Schutzmaßnahmen.

- General Agreement on Trade in Services (GATS): Das GATS-Abkommen bezieht den internationalen Handel mit Dienstleistungen auf die GATT- bzw. MTA-Prinzipien. Ferner schafft es überhaupt die Voraussetzungen für einen weltweiten Handel mit Dienstleistungen.

- Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS): Das TRIPS-Abkommen schafft Standards zum Schutz geistiger Eigentumsrechte. Dies betrifft z.B. den Schutz von Patenten oder Markennamen.

Bisher fanden sechs WTO-Ministerkonferenzen statt. Mit der Konferenz in Doha/Katar 2001 wurde eine dreijährige Verhamdlungsrunde eingeleitet mit dem Ziel, die Märkte im Industrie-, Dienstleistungs- und Agrarbereich weiter zu öffnen.

Die Konferenz im Jahre 2003 scheiterte allerdings an den Interessengegensätzen zwischen den Industrieländern und den Agrarländern. Letztere waren gegen einen Abbau der Agrarsubventionen.

Vom 13. bis 18. Dezember 2005 fand die sechste WTO-Ministerkonferenz in Hongkong statt. Auch hier ging es vorrangig um den Agrarhandel.

Die Entwicklungsländer, die mehr als 80 % der WTO-Mitglieder stellen, forderten eine stärkere Berücksichtigung ihrer Interessen im Welthandelssystem.

Am 21. Juli 2008 fand eine einwöchige WTO-Ministerkonferenz im WTO-Hauptsitz in Genf statt. Dabei werden unter anderem im Rahmen der Doha-Verhandlungsrunde zwei wichtige Fragen aus den Bereichen landwirtschaftliche und nichtlandwirtschaftliche Produkte diskutiert. Der Generaldirektor der WTO, PASCAL LAMY, sagte dazu am 21. Juli, die Weltwirtschaft stehe gegenwärtig vor zahlreichen Herausforderungen. Die Erfolge der Doha-Verhandlungsrunde würden das Wachstum der Weltwirtschaft fördern. Dadurch werde das internationale Handelssystem gefestigt und verbessert.

Der chinesische Handelsminister CHEN DEMING sagte, die Situation der Landwirtschaft müsse als Kernfrage der Doha-Verhandlungsrunde behandelt werden. Von deren Ergebnissen sollten die Entwicklungsländer profitieren.

Die US-Handelsbeauftragte SUSAN SCHWAB sagte am 21. Juli, die USA würden mit aller Kraft versuchen, bis Ende dieses Jahres bei der Doha-Verhandlungsrunde zu einem Konsens zu kommen. Gleichzeitig hofften die USA, dass die Mitglieder der WTO gemeinsam den Prozess der Doha-Verhandlungsrunde aktiv fördern könnten. Der damalige EU- Handelskommissar PETERr MANDELSON erklärte, die EU wolle die Zölle auf landwirtschaftliche Produkte um 60 Prozent senken.

Mit der Doha-Runde (Doha = Hauptstadt von Katar) wollten die Mitgliedstaaten der Welthandelsorganisation (WTO) den globalen Handel auf eine neue Grundlage stellen. Schon die Agenda der Verhandlungen war aber lange umstritten. Im November 2001 einigte sich die WTO-Ministerkonferenz in Doha auf das Ziel, die Märkte weiter zu öffnen und die Entwicklungsländer besser in das System des Welthandels einzubinden. Die Industrienationen wollten daher die Doha-Runde als „Entwicklungsrunde" verstanden wissen und die Interessen der weniger entwickelten Länder bei allen Themen stärker berücksichtigen. Ursprünglich sollte bereits vor dem 1. Januar 2005 eine Einigung zustande kommen. Zu einem Verhandlungsabschluss kam es aber aufgrund unterschiedlicher Ansichten der WTO-Mitglieder bisher nicht.

Kritik an der WTO

Kritiker der WTO, hier vor allem das Netzwerk Attac, befürchten, dass die WTO die innere politische und wirtschaftliche Ordnung von Gesellschaften dominieren könnte. Globaler Markt mit uneingeschränkter Bewegungsfreiheit führe aus seiner Sicht zu einer größeren Ungleichheit in der Welt.

-

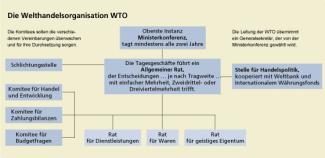

Struktur der Welthandelsorganisation (WTO)