Öffentliche Verschuldung

Die öffentliche Verschuldung der Bundesrepublik hat seit Ende der 1950er-Jahre beständig zugenommen und zwar deutlich schneller als die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes. Damit verbunden ist ein wachsender Anteil der Zinsausgaben an den Gesamtausgaben der öffentlichen Hand, der die öffentlichen Haushalte – innerhalb Deutschlands und Europas – vor erhebliche Finanzierungsprobleme stellt.

Finanzierungsnotwendigkeit der Staatsausgaben

Alle Ausgaben, die von der öffentlichen Hand getätigt werden, müssen von ihr in irgendeiner Weise finanziert werden. Grundsätzlich ist dies in der Bundesrepublik Deutschland über die Erhebung von Zwangsabgaben (öffentliche Einnahmen im engeren Sinne) oder die öffentliche Schuldenaufnahme möglich.

Eine Finanzierung über das Drucken neuen Zentralbankgeldes ist dagegen verboten. Durch die Unabhängigkeit der Bundesbank bzw. der seit Bestehen der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion für die Geldpolitik im Euroraum zuständigen Europäischen Zentralbank ist eine solche Finanzierung auch institutionell ausgeschlossen.

Finanzlage der deutschen Gebietskörperschaften

Die Finanzsituation der Gebietskörperschaften der Bundesrepublik Deutschland (Bund, Länder und Gemeinden) ist seit ihrem Bestehen (mit Ausnahme der späten 1950er-Jahre) dadurch geprägt, dass die öffentlichen Ausgaben regelmäßig die Einnahmen übersteigen. Die sich hieraus ergebenden Finanzierungslücken mussten (und müssen auch heute) über die Aufnahme von öffentlichen Krediten geschlossen werden, die von den Gebietskörperschaften auf den Finanzmärkten zu beschaffen sind. Dies führte zu einer massiven Zunahme des öffentlichen Schuldenstands, der sich im Regelfall alle 10 Jahre auf etwa das 2,5-fache des jeweiligen Ausgangswertes erhöhte, zwischen 1970 und 1980 sogar auf etwa das 4-fache des Wertes von 1970.

Schuldenstandsquote

Die Schuldenstandsquote gibt das Verhältnis zwischen der öffentlichen Gesamtverschuldung und dem Bruttoinlandsprodukt (BIP, Marktwert aller im Inland produzierten Endprodukte = im Inland erzielte Einkommen) bezogen auf das jeweilige Betrachtungsjahr an:

Schuldenstandsquote = Öffentlicher Schuldenstand / BIP

Sie setzt damit das Ausmaß der öffentlichen Verschuldung (als dem Ergebnis der Netto-Schuldenaufnahmen der öffentlichen Hand in der Vergangenheit) in Relation zu der aktuellen Leistungsfähigkeit der inländischen Volkswirtschaft. Als Prozentwert gibt sie an, wie viel Prozent der im Inland im Betrachtungsjahr erwirtschafteten Einkommen rechnerisch für die Tilgung aller in der öffentlichen Hand aufgelaufenen Schulden aufgebracht werden müsste.

Die jährliche Wachstumsrate der öffentlichen Verschuldung in der Bundesrepublik war zumeist deutlich höher als die Wachstumsrate des BIP. Die bundesdeutsche Schuldenstandsquote stieg infolgedessen mittel- und langfristig immer weiter an. Betrug die Schuldenstandsquote 1975 noch etwa 25 % des BIP, so stieg sie bis Mitte der 1980er-Jahre auf ca. 40 %, verharrte auf diesem Niveau bis zur Wiedervereinigung 1990 und stieg danach noch einmal drastisch auf heute über 80 % an.

Gründe der Schuldenentwicklung

Die Gründe für die Entwicklung der deutschen Schuldenstandsquote sind vielfältig und können letztlich nicht vollständig benannt werden. Wichtige Ursachen waren fraglos:

- die spürbare Verlangsamung des westdeutschen Wirtschaftswachstums seit den 1970er-Jahren, die auf der Ausgabenseite über den Anstieg der Arbeitslosigkeit den Finanzierungsbedarf des Sozialstaates deutlich beschleunigte, auf der Einnahmenseite dagegen die Entwicklung der öffentlichen Einnahmen bremste,

- die mit der deutschen Wiedervereinigung 1990 verbundene Übernahme der Staatsschulden der DDR sowie der hohe – ebenfalls wiedervereinigungsbedingte – Finanzbedarf der ostdeutschen Gebietskörperschaften bei gleichzeitig geringer eigener Steuerkraft.

Grundsätzlich stehen demokratisch verfasste Staatswesen vor dem Problem, dass eine Defizitbeseitigung durch die Kürzung von Ausgaben oder durch die Erhebung zusätzlicher Zwangsabgaben politisch zumeist nur gegen den erbitterten Widerstand der betroffenen Interessengruppen durchführbar ist. Die Aufnahme zusätzlicher öffentlicher Schulden erfolgt deshalb nicht selten aus wahltaktischen Gründen. Um der öffentlichen Schuldenaufnahme Grenzen zu setzen, knüpft Art. 115, Abs. 1 GG allerdings bestimmte Bedingungen an die Schuldenpolitik der öffentlichen Haushalte: Die Aufnahme von öffentlichen Krediten muss durch ein Bundesgesetz legitimiert sein und die laufende Nettokreditaufnahme darf die laufenden Investitionsausgaben nicht übersteigen, es sei denn, dass hierdurch eine (durch den Bundeswirtschaftsminister festgestellte) „Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts“ abgewehrt werden soll.

Art. 115 (1) GG: „Die Aufnahme von Krediten sowie die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewährleistungen, die zu Ausgaben in künftigen Rechnungsjahren führen können, bedürfen einer der Höhe nach bestimmten oder bestimmbaren Ermächtigung durch Bundesgesetz. Die Einnahmen aus Krediten dürfen die Summe der im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben für Investitionen nicht überschreiten; Ausnahmen sind nur zulässig zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts. Das Nähere wird durch Bundesgesetz geregelt.“

Probleme der öffentlichen Verschuldung

Die wachsende Verschuldung der deutschen Gebietskörperschaften hat dazu geführt, dass der relative Anteil der Zinsausgaben an den öffentlichen Gesamtausgaben (Zinsausgabenquote) seit den 1970er-Jahren deutlich angestiegen ist. Die wachsenden Zinsausgabenquoten der Gebietskörperschaften sind u. a. deshalb problematisch, weil damit ein zunehmender – mittlerweile deutlich spürbarer – Anteil der öffentlichen Budgets durch Zinsverpflichtungen gebunden ist und nicht mehr zur Finanzierung von öffentlichen Leistungen (der „eigentlichen“ Aufgabe der Gebietskörperschaften) zur Verfügung steht.

Verdrängung privater Investitionen

Ein weiteres Problem der öffentlichen Verschuldung ergibt sich daraus, dass die öffentliche Kreditaufnahme – als zusätzliche Kreditnachfrage des Staates neben der Kreditnachfrage der Privaten – steigernd auf die Zinshöhe der nationalen Kreditmärkte wirkt. Dies erhöht den Kostendruck auf alle inländischen Unternehmen, die keinen Zugang zu den internationalen Finanzmärkten als Finanzierungsquelle haben, und führt hierüber zu einer Verminderung privater Investitionen (so genanntes Crowding-Out, wörtlich: „Hinausdrängen“).

Schuldenbremse

Angesichts dieser massiven Schuldenlage hat sich die Bundesregierung zur Einführung einer Schuldenbremse entschlossen. Der Grundsatz: Der öffentliche Haushalt muss ohne eine weitere Aufnahme von Krediten zu finanzieren sein. Zur Einführung dieser Schuldenbremse war eine Verfassungsänderung nötig: Die Freigabe dazu gab die Föderalismuskommission 2009, die Schuldenbremse wurde in Art. 109, Abs. 3 im Grundgesetz festgeschrieben.

Mit der staatlichen Schuldenbremse verpflichtet sich der Bund, die jährliche Netto-Kreditaufnahme auf 0,35 Prozent des Bruttoinlandproduktes (BIP) zu begrenzen. Die Länder sollen ohne jegliche Netto-Kreditaufnahme auskommen. Werden in konjunkturschwachen Phasen mehr Kredite aufgenommen, muss dies in konjunkturell starken Phasen wieder ausgeglichen werden. Ein Stabilitätsrat soll die Haushalte von Bund und Ländern überwachen und gegebenenfalls Sanierungsverfahren einleiten. Mitglieder im Stabilitätsrat sind die Finanzminister der Länder, der Bundesfinanzminister und der Bundeswirtschaftsminister. Abweichungen von diesen Vorgaben sind für den Bund noch bis 2015 zulässig, für die Länder bis Ende 2019.

-

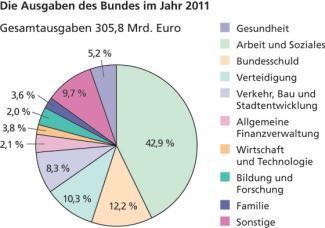

Struktur der Ausgaben des Bundes nach Aufgabenbereichen

Stabilitäts- und Wachstumspakt

Der Stabilitäts- und Wachstumspakt der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU), speziell für die Eurozone, sieht vor, dass das jährliche gesamtstaatliche Haushaltsdefizit der einzelnen Mitgliedsstaaten nicht 3 % des BIP, der jeweilige Schuldenstand nicht 60 % des BIP übersteigen darf.

Infolge der weltweiten Finanzkrise (seit 2007) verstößt derzeit eine Vielzahl von Mitgliedstaaten gegen die sogenannten Maastricht-Kriterien sowohl beim jährlichen Haushaltsdefizit als auch bei der Gesamtverschuldung. Im Februar 2009 kündigte die EU-Kommission die Einleitung von Defizitverfahren gegen die fünf Euro-Länder Frankreich,Spanien, Irland, Griechenland und Malta, sowie das Nicht-Euro-Land Lettland an. Auch das Nicht-Euro-Land Großbritannien erfüllte nicht die Vorgaben des Stabilitäts- und Wachstumspaktes. Im Sommer 2009 wurden weitere Verfahren gegen Polen, Rumänien, und Litauen aufgenommen sowie das Defizitverfahren gegen Ungarn verlängert. Am 7. Oktober 2009 wurden weitere Defizitverfahren gegen Deutschland, Österreich, Belgien, Italien, die Niederlande, Portugal, die Slowakei, Slowenien und Tschechien eingeleitet. Somit hatten infolge der weltweiten Finanzkrise 20 der 27 EU-Mitgliedsstaaten (Bild 2) die Kriterien des Stabilitäts- und Wachstumspaktes nicht mehr erfüllt. Im Frühjahr 2010 wurde über entsprechende Verfahren gegen fünf weitere Staaten berichtet.

Staatsschuldenkrise im Euroraum

Die überhöhte Staatsverschuldung im Euroraum zeigte sich mit der sogenannten griechischen Finanzkrise. Nachdem Griechenland die tatsächliche Höhe seiner defizitären Haushaltslage sowie seines übermäßigen Verschuldungsgrads offengelegt hatte und sich weder am Kapitalmarkt mehr ausreichend refinanzieren noch aus eigener Kraft fällige Schulden und Zinsen zurückzahlen konnte. Weitere Länder der Eurozone mit hohen Haushaltsdefiziten und Verschuldungsgraden (Irland, Portugal, Spanien und Italien) können sich ebenfalls immer weniger am Kapitalmarkt finanzieren und werden daher auch zu den Krisenländern gezählt. Ursache hierfür waren hauptsächlich günstigere Zinsen für Staatsanleihen im Rahmen der Euroeinführung, wodurch sich diese Länder "besonders günstig" verschulden konnten. Da innerhalb des Euroraums nicht die Möglichkeit besteht, ohne Weiteres die Währung abzuwerten, sind die defizitären Länder gezwungen, harte öffentliche Sparmaßnahmen zu ergreifen um die Schuldenlast abzutragen.

Von Seiten der Europäischen Union wird versucht über sogenannte „Rettungsschirme“ die Liquidität der verschuldeten Staaten zu gewährleisten. Bislang konnte man auf diese Weise den Staatsbankrott Griechenlands (Verschuldung bei ca. 150 % des BIP) und anderer hochverschuldeter Euroländer verhindern, aber ein Ende der europäischen Verschuldungskrise, geschweige denn das wirkiche Ausmaß, ist derzeit nicht in Sicht.