Wassermangel und Wasserverschmutzung

Wasser ist ein knappes Gut. Es ist unentbehrliche Grundlage für das Leben auf der Erde. Mehr als zwei Drittel der Erdoberfläche sind von Wasser bedeckt, doch nur ein äußerst geringer Teil davon ist zum Trinken, zur Nahrungsmittelzubereitung oder zur Bewässerung geeignet. Gravierende Probleme ergeben sich aus der sehr ungleichen regionalen Verteilung der Wasservorkommen, aus der erhöhten Nutzung insbesondere durch die wachsende Weltbevölkerung und den steigenden Lebensstandard sowie aus der zunehmenden Wasserverschmutzung. Wasserknappheit und Wassermangel beeinträchtigen die wirtschaftliche und soziale Entwicklung. Besonders betroffen sind die Bewohner der ländlichen Gebiete und der städtischen Slums in den Entwicklungsländern. Wasserverknappung birgt ein erhebliches Potenzial für Konflikte zwischen einzelnen Menschen oder Gruppen von Nutzern in sich, die das Wasser für den persönlichen Bedarf, für die Landwirtschaft oder für die Industrie benötigen.

Nachhaltiger Umgang mit der Ressource Wasser zielt vor allem darauf, mit den weltweiten Wasservorräten sozial gerecht, effizient und ökologisch verträglich umzugehen. Deutschland ist weltweit im Wassersektor das zweitgrößte bilaterale Geberland, in Europa sogar mit Abstand das größte.

Wasser – ein knappes Gut

Wasser ist die unentbehrliche Grundlage für das Leben auf der Erde. Es ist das wichtigste Nahrungsmittel des Menschen und der Hauptbestandteil der lebenden Materie. Das gesamte Leben hängt vom Wasserkreislauf ab. Wasser ist unverzichtbare Ressource für die gesamte Wirtschaft.

Mehr als zwei Drittel der Erdoberfläche sind von Wasser bedeckt, doch nur ein äußerst geringer Teil davon ist zum Trinken, zur Nahrungszubereitung oder zur Bewässerung geeignet.

Die Wasservorräte der Erde werden auf etwa 1,4 Mrd. km3 geschätzt. Sie bestehen jedoch zu 97,5 % aus Salzwasser, in seiner natürlichen Form für die menschlichen Bedürfnisse ungeeignet ist. Nur 2,5 % sind Süßwasservorräte, davon sind rund 69 % in Gletschern und Polkappen gebunden. Lediglich 0,017 % der gesamten Wassermenge der Erde stehen als Süßwasser zur Verfügung. Das Volumen dieser im hydrologischen Kreislauf (Hauptelemente sind Verdunstung, Niederschlag, Abfluss und atmosphärischer Transport von Wasserdampf) vorhandenen Menge wird auf etwa 500 000 km3 geschätzt. Rein theoretisch ist das vorhandene Süßwasser ausreichend, um die gesamte Menschheit damit zu versorgen.

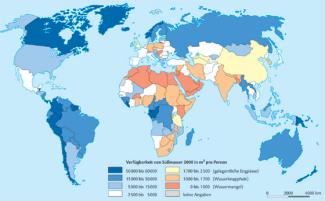

Dennoch sind Millionen von Menschen auf der Erde von Wasserknappheit betroffen (Bild). Wasser ist dann ein knappes Gut, wenn es Probleme bei der Befriedigung der Wasserbedürfnisse gibt. Absoluter Wassermangel ist dann vorhanden, wenn für die minimalen Lebensbedürfnisse zu wenig Wasser zur Verfügung steht, d. h. für Trinkwasser und Hygiene.

Für die Definition von Wasserknappheit sind zwei Ansätze gebräuchlich:

- der demografische Ansatz , die sich an der Relation der Bevölkerung zu den verfügbaren Wassermengen orientiert oder

- der technische Ansatz, die das Verhältnis von genutzter Wassermenge zur gesamten Wassermenge beschreibt.

Nach der Definition der schwedischen Hydrologin MALIN FALKENMARK gilt für den demografischen Ansatz:

- Periodische oder ständige Wasserknappheit ist dann vorhanden, wenn das erneuerbare Süßwasserangebot pro Kopf und Jahr unter 1 700 m3 liegt.

- Wassermangel herrscht vor, wenn nicht mehr als 1 000 m3 pro Kopf vorhanden sind. Unter 500 m3 pro Kopf und Jahr erreicht Wasserknappheit ein lebensbedrohliches Ausmaß.

Nach der Kommission für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (VN-CSD) bedeutet Wasserknappheit in ihrer technischen Dimension, dass

- Länder von mittlerem bis hohem Wasserstress betroffen sind, wenn die jährlich entnommene Menge 20 % des gesamten erneuerbaren Süßwasservorrats übersteigt und

- hoher Wasserstress bei über 40 % vorhanden ist.

Die Einstufung von Ländern nach der demografischen oder technischen Definition von Wasserknappheit ist jedoch problematisch, da beide Ansätze Wasserknappheit vorrangig als ein Problem des Angebots betrachten. Hinzu kommt, dass sich Wasserknappheit regional äußerst differenziert darstellt.

Regionale Verteilung

Hinsichtlich der regionalen Verteilung des Wassers auf der Erde bestehen große Unterschiede. Gebieten mit Wasserüberschuss stehen solche mit geringen Vorkommen gegenüber. Die meisten Länder jenseits des 40. Breitengrades der nördlichen Erdhalbkugel sind reichlich mit Wasserressourcen ausgestattet, während in vielen Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas Wasserknappheit herrscht. Insgesamt haben 80 Länder keine ausreichenden Wasservorräte. Mehr als 30 Länder sind von akutem Wassermangel bedroht, insbesondere im Nahen Osten und in Nordafrika. Nach Schätzungen werden im Jahr 2025 etwa:

- 50 Länder mit insgesamt drei Mrd. Menschen unter akutem Wassermangel leiden,

- 24 Länder, vorrangig im südlichen Afrika, werden von einer ökonomischen Wasserkrise betroffen sein, d. h. sie verfügen nicht über die finanziellen Ressourcen, um ausreichende Wasserressourcen zu erschließen.

Hinzu kommen teilweise erhebliche Unterschiede innerhalb einzelner Länder, in denen Regionen mit Wasserreichtum solchen mit großer Wasserknappheit gegenüberstehen.

Wasserknappheit und insbesondere absoluter Wassermangel beeinträchtigen die wirtschaftliche und soziale Entwicklung. Sie bergen ein erhebliches Potenzial für Konflikte zwischen einzelnen Menschen oder Gruppen von Nutzern in sich, die das Wasser für den Haushalt, für die Landwirtschaft oder für die Industrie benötigen. Konflikte können auch auf regionaler oder zwischenstaatlicher Ebene entstehen, besonders bei grenzüberschreitenden Flüssen und Seen.

Generell gilt, dass der Zugang zu Trinkwasser und sanitären Einrichtungen in ländlichen Regionen deutlich schlechter ist als in den Städten. Es sind vor allem die Frauen und Kinder, die oft täglich viele Kilometer weit laufen müssen, um Wasser zum Trinken und Kochen für die Familie zu holen. In den ärmsten Ländern steht für etwa eine Milliarde Menschen auf dem Lande pro Tag nur das Existenzminimum von 20 l Wasser zur Verfügung.

Mehr als ein Drittel der Stadtbewohner in Entwicklungsländern lebt in Slums, in denen der Zugang zu Trinkwasser und Sanitärversorgung völlig unzureichend ist. In den meisten afrikanischen Großstädten sind nur etwa ein Viertel der städtischen Haushalte an eine Wasserversorgung angeschlossen. Die Vereinten Nationen prognostizieren, dass die meisten Großstädte Asiens und Afrikas in etwa zehn Jahren unter extremer Wasserknappheit leiden werden.

Der Wasserverbrauch verschiedener Sektoren (Landwirtschaft, Industrie und Haushalte) ist in den einzelnen Regionen sehr unterschiedlich. Gegenwärtig entfallen weltweit etwa

- 70 % der gesamten Wasserentnahme auf die Landwirtschaft,

- 20 % auf die Industrie und

- 10 % auf die privaten Haushalte.

- In Europa hat die Industrie mit mehr als der Hälfte der Wasserentnahme den höchsten Anteil, besonders die Stromerzeugung, Metallverarbeitung, Chemieindustrie und die Erdölraffinerien.

- In Asien und Afrika beträgt der Anteil der Landwirtschaft am Gesamtwasserverbrauch ungefähr 85 %. Das betrifft vor allem Länder mit hohem Bewässerungsanteil wie China, Indien, Pakistan, Indonesien und nordafrikanische Länder. Der Anteil der Industrie liegt lediglich bei etwa 10 %.

Steigender Wasserverbrauch

Der globale Wasserverbrauch hat sich in den vergangenen 100 Jahren weltweit fast verzehnfacht. Allein zwischen 1950 und 2000 hat sich die Nutzung der Süßwasservorkommen mehr als versechsfacht und ist damit doppelt so schnell gestiegen wie die Bevölkerung. Gegenwärtig steigt der globale Wasserverbrauch ungefähr parallel zum Bevölkerungswachstum. In einigen Ländern wie Libyen, Katar, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Jemen wird bereits mehr Wasser entnommen als das erneuerbare Angebot beträgt. Schätzungen zufolge wird 2025 etwa ein Drittel der Weltbevölkerung unter Wassermangel leiden.

Steigender Wasserverbrauch hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen, z. B. mit:

- erhöhter Wassernachfrage durch Bevölkerungswachstum;

- zunehmender Verstädterung;

- erhöhtem Wasserbedarf durch die Bewässerungslandwirtschaft (z. B. werden weltweit etwa 15 % des kultivierten Bodens bewässert);

- steigendem Lebensstandard der Bevölkerung mit mittlerem und höherem Einkommen in den Entwicklungsländern (verbesserte Ausstattung der Haushalte, z. B. mit Hauswasseranschlüssen, und veränderte Hygienegewohnheiten) sowie in den Industrieländern (z. B. Auto waschen, Garten gießen, bewässerte Golfplätze);

- starken Wasserverlusten infolge ineffektiver Bewässerungsmethoden und maroder Wasserversorgungssysteme;

- Wasserverschwendung in einigen Regionen (z. B. werden in Trockengebieten Südkaliforniens täglich 3 100 l pro Kopf verbraucht);

- zunehmender Wasserverschmutzung.

Wasserverschmutzung und ihre Folgen

Ebenso wie der steigende Wasserverbrauch trägt auch die zunehmende Wasserverschmutzung zur Reduzierung des verfügbaren Wasserangebots bei. Wasserverschmutzung ist darauf zurückzuführen, dass 95 % der weltweiten Abwässer aus Haushalten und Industrie ungeklärt in Grundwasser, Flüsse und Seen fließen. Schadstoffhaltiges Sickerwasser aus wilden Müllhalden sowie unsachgemäß eingesetzte Schädlingsbekämpfungs- und Düngemittel aus der Landwirtschaft beeinträchtigen das Oberflächen- und Grundwasser. Die Folgen sind zunehmende bakterielle Verschmutzungen, Sedimentablagerungen und steigende Schwermetall- und Nitratbelastungen. Hinzu kommt die indirekte Beeinträchtigung durch Luftverschmutzung. In die Luft abgegebene Schadstoffe wie Stickoxide gelangen durch den Niederschlag in das Wasser. Übermäßige Inanspruchnahme des Grundwassers, durch die immer mehr Salzwasser in die Grundwasservorräte eindringt, bedrohen ebenfalls die Trinkwasservorräte.

Gegenwärtig haben mehr als eine Milliarde Menschen keinen Zugang zu sauberem und bezahlbarem Trinkwasser. Das betrifft weltweit jeden fünften Menschen. 2,5 Mrd. Menschen besitzen keine hygienische Abwasserentsorgung. Im südlichen Afrika und in Asien haben etwa zwei Drittel der Menschen keinen Zugang zu sanitären Einrichtungen. Diarrhöe gehört zu den Haupttodesursachen bei Kleinkindern in den Entwicklungsländern. In den 1990er-Jahren sind dort mehr Kinder an Diarrhöe gestorben, als Menschen in den bewaffneten Konflikten seit dem Zweiten Weltkrieg ums Leben gekommen sind. 80 % aller Krankheiten in den Entwicklungsländern sind auf verschmutztes Wasser oder fehlende Sanitäranlagen zurückzuführen. Betroffen ist insbesondere die arme Bevölkerung der ländlichen Gebiete und in Elendssiedlungen.

Nachhaltige Wassernutzung

Der Schutz der Wasserressourcen ist eine Überlebensfrage insbesondere für die Entwicklungsländer. Das erfordert zunächst einmal große Anstrengungen der politisch Verantwortlichen in den betreffenden Ländern. Zugleich sind international abgestimmte Maßnahmen nötig, denn rund 60 % der Menschen wohnt in grenzüberschreitenden Flussgebieten.

- Entwicklungszusammenarbeit in Verbindung mit politischem Dialog,

- Abstimmung zwischen den Geberländern und -organisationen,

- Investitionen in die Infrastruktur von Versorgung und Entsorgung sowie

- Beratung beim Aufbau leistungsfähiger Institutionen

können einen wichtigen Beitrag zu verbesserten Rahmenbedingungen und größerer Leistungsfähigkeit bei der Wassernutzung in den Entwicklungsländern leisten.

Nachhaltiger Umgang mit der Ressource Wasser zielt vor allem darauf, mit den weltweiten Wasservorräten sozial gerecht, effizient und ökologisch verträglich umzugehen. Das erfordert

- effektive und sparsame Nutzung von Wasser,

- Schutz nicht erneuerbarer Grundwasservorräte und

- Vermeidung von Wasserverschmutzung.

-

Süßwasservorräte weltweit

United Nations Environment Programme, 2007