Zellzyklus

Bei jedem lebenden Organismus müssen sich Zellen teilen, um neue Gewebe und Organe zu bilden (befruchtete Eizelle) oder abgestorbene Zellen zu ersetzen. Dieser Prozess muss streng kontrolliert sein. Man unterteilt ihn in die Interphase und die Mitosephase. Die Interphase dauert sehr lange und besteht wiederum aus den drei Abschnitten: (Bereitstellen der Komponenten z. B. Enzyme für die Synthese-Phase), S-Phase (Synthese von DNA und anderen Zellbestandteilen) und G2-Phase (Vorbereitung der Zellteilung).

In allen diesen drei Teilphasen wächst die Zelle und stellt Proteine her. Außerdem vermehrt sie ihre Zellorganellen. In der S-Phase wird die DNA der Chromosomen verdoppelt; dies geschieht nur bei Zellen, die sich weiter teilen können. Fertig differenzierte Zellen verweilen in der G1-Phase. Sie wird dann auch als (Ruhephase) bezeichnet. Nach der Synthesephase werden die Vorbereitungen für die Zellteilung in der abgeschlossen.

An diesen Vorgang schließt sich die Mitose- und damit die Zellteilungsphase an. Sie besteht aus Pro-, Meta-, Ana- und Telophase, in denen die Chromosomen des Zellkerns auf die beiden Zellhälften verteilt werden. Danach teilt sich die Zelle und bildet Abschlussgewebe um die neu entstandenen Tochterzellen (Cytokinese).

Die Dauer eines Zellzyklus ist sehr verschieden – von 8 min beim sich entwickelnden Drosophila-Ei bis zu einem Jahr bei einer Leberzelle. Die Mitose oder M-Phase dauert etwa eine Stunde.

Zellteilungen mit den dahin führenden zellulären Synthese- und Wachstumsvorgängen laufen zyklisch ab. Bei der Zellteilung müssen einerseits die Chromosomen verdoppelt werden, andererseits auch das Plasma und bei Prokaryoten die Plasmide. Das wesentliche Problem ist die Koordination dieser Prozesse. Den zyklisch verlaufenden Prozess vom Abschluss einer Mitose mit Tochterzellenbildung bis zum Ende einer folgenden Mitose bezeichnet man als Zellzyklus. Er ist für alle sich mitotisch teilenden Zellen charakteristisch und lässt sich in mehrere Phasen gliedern.

-

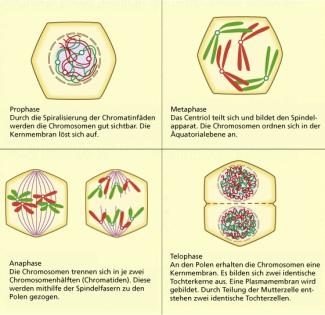

Phasen der Mitose

Generell unterteilt man den Zellzyklus in die Inter- und die Mitosephase. Die kürzere von ihnen ist die M-Phase, die Mitose.

Obwohl sie ein einheitlicher, dynamisch verlaufender Kern- und Zellteilungsvorgang ist, unterscheidet man aus didaktischen Erwägungen die vier Phasen: Pro-, Meta-, Ana- und Telophase.

Zu Beginn der Mitose bilden sich aus dem Chromatingerüst des Zellkerns die Chromosomen heraus (Prophase). Nachdem sich diese aus zwei Chromatiden bestehenden Chromosomen in der Äquatorialebene der Zelle angeordnet haben (Metaphase), werden die Chromatiden getrennt (Anaphase) und gleichmäßig auf die beiden künftigen Tochterzellen verteilt (Telophase).

Die entstandenen Einchromatidchromosomen, deren Anzahl mit der Ausgangszelle übereinstimmt, werden zusammen mit dem Karyoplasma von einer Kernmembran umhüllt. Zwei neue Tochterzellen liegen mit – jeweils aus einem Chromatid bestehenden – Chromosomen vor. Während der Cytokinese wird die beide Zellen trennende Membran eingezogen. Bei tierischen Zellen vollzieht sich dieser Vorgang von außen nach innen als Furchung. Pflanzliche Zellen bilden vom Zellinneren nach außen eine Zellplatte aus. Die Kern- und Zellteilung ist vollzogen.

Die einzelnen Mitosephasen dauern unterschiedlich lange an. Die gesamte Mitose nimmt eine Zeitdauer von einer Stunde bis zu mehreren Stunden in Anspruch. Umweltbedingungen haben auf die Mitosedauer einen verzögernden oder begünstigenden Einfluss.

Der Anteil der Zellen von einer Gesamtheit, der sich zu einem bestimmten Zeitpunkt in der M-Phase befindet, kann ermittelt und durch den Mitose-Index wiedergegeben werden.

Nach dieser Zellteilung kommen die Zellen in die Interphase, die in eine aufgeteilt wird. Neu gebildete Zellen können unmittelbar nach der Mitose aus dem Zellzyklus entlassen werden und verweilen dann in der sogenannten (Ruhephase). Sie werden zu Zellen des Dauergewebes differenziert. Bei ihnen findet jetzt keine Verdoppelung der Einchromatidchromosomen mehr statt, sie haben zu diesem Zeitpunkt einen Platz im Organismus zu besetzen und bestimmte Funktionen zu erfüllen. In der Regel erhalten sie von außen ein Signal, wenn sie in einen neuen Zyklus eintreten sollen. Das geschieht z. B. durch Bindung eines Wachstumsfaktors an Rezeptoren an der Zelloberfläche.

Bleibt die Zelle aber nach Abschluss der Mitose teilungsbereit, tritt sie in die zwischen zwei Mitosen liegende Interphase ein. Nach einer von A. HOWARD und S. R. PELC im Jahr 1951 eingeführten Terminologie kann die Interphase in drei Abschnitte unterteilt werden.

Als (G = engl. gap = Lücke) wird dabei jener Zeitabschnitt beschrieben, in dem die Zelle zu wachsen beginnt. Sie schließt sich unmittelbar an die Mitose an und dauert bis zu 3 Stunden. Dabei laufen sowohl die Proteinbiosynthese als auch die Bildung neuer Zellorganellen auf Hochtouren. Das Zellwachstum bleibt aber nicht auf die beschränkt, sondern findet während der gesamten Interphase statt. Am Ende der G1-Phase fällt am sogenannten Restriktionspunkt (G1-Checkpoint) die Entscheidung über das weitere Schicksal der Zelle. Entsprechend der inneren und äußeren Signale über Zellgröße und Ernährungsbedingungen tritt die Zelle nun in die S-Phase (S = Synthese) ein und steuert auf die nächste Mitose zu. Wird der Restriktionspunkt nicht überschritten, verweilt die Zelle in der und nimmt ihren vorläufigen Platz im Organismus ein.

In der S-Phase verdoppelt sich die DNA der Chromosomen. Gleichzeitig werden die mit der DNA vergesellschafteten Histone synthetisiert. Aus den Einchromatidchromosomen werden wieder solche mit zwei Chromatiden. Diese Phase dauert um die 14 Stunden.

Auf die S-Phase folgt die zweite G-Phase – die G2-Phase. Das Zellwachstum und mit ihm die Bildung und Synthese der Zellinhaltsstoffe setzt sich fort. Nach einer bei Säugerzellen mindestens 8 Stunden dauernden Interphase beginnt eine neue Zellteilung.

-

Übersicht über den Verlauf des Zellzyklus

Renate Diener

Für die Kontrolle des reibungslosen Ablaufs dieser Prozesse sind bestimmte Gene zuständig, welche Proteine produzieren, die diese Regulation übernehmen. Das Kontrollsystem der Zelle beruht auf zwei Protein-Familien. Das eine Protein ist die Cyclin-abhängige Proteinkinase = Cdk (bei Säugetieren gibt es davon verschiedene), die andere Familie besteht aus Cyclinen (ihr Name rührt daher, dass sie im Zellzyklus rhythmisch einem Auf- und Abbau unterworfen sind). Die Cycline binden an die Cdk und aktivieren sie. Dadurch werden bestimmte Zielproteine aktiviert. Es gibt zwei Familien davon, die eine für die Kontrolle des Restriktionspunkts START in der und die andere für den Restriktionspunkt in der G2-Phase. In der G2-Phase wird ein MPF (mitose promoting factor) gebildet, der schließlich explosiv aktiviert wird.

Der wichtigste Kontrollpunkt im Zellzyklus ist der Eintritt in die Synthese-Phase (S-Phase), in der das Erbgut der Zelle verdoppelt wird. Ist dieser Punkt einmal überwunden, teilt sich die Zelle in jedem Fall. Die Entdeckung dieses Startpunkts verdanken wir LELAND H. HARTWELL (*1939). Er prägte den Begriff „Checkpoint“ für die weiteren Kontrollpunkte. An diesen Checkpoints wird jeweils geprüft, ob ein Prozess abgeschlossen ist, bevor der nächste beginnt. So muss etwa das Erbgut verdoppelt sein, bevor sich die Chromosomen aufspiralisieren (). Erst wenn das passiert ist, löst sich die Kernhülle auf. Der Zellzyklus unterliegt dem strengen Takt der Cycline, welche von TIMOTHY HUNT (*1943) entdeckt wurden.

Lange Zeit gab es keine befriedigenden Erklärungen für die Faktoren und Signale, die die Abläufe des Zellzyklus steuern. Auch derzeit sind noch manche Fragen offen. Dennoch ist man sich heute sicher, dass die zyklischen Veränderungen der Regulatorproteine als Zeitgeber für den Eintritt in die folgende Phase des Zellzyklus dienen. Für den korrekten Ablauf des Zellzyklus sorgen die oben beschriebenen Cyclin-abhängigen Proteinkinasen, Phosphatasen und Regulatorproteine vom Typ der Cycline. Proteinkinasen und Phosphatasen wirken als „Ein- und Ausschalter“ für die Aktivität anderer Proteine. Von den Proteinkinasen weiß man sicher, dass sie immer dann aktiviert werden, wenn sich an sie die passenden Cyclinmoleküle anlagern. In dieser aktivierten Form sorgen sie Schritt für Schritt für den geordneten Ablauf des Zyklus.

Nicht alle Zellen halten sich an die für den Zellzyklus charakteristischen Kontrollmechanismen. Tumorzellen zum Beispiel vermehren sich durch mitotische Teilung unaufhaltsam. Damit haben sie die Kontrolle sowohl über die Vermehrung (Proliferationskontrolle) als auch über ihre Lage im Organismus (Positionskontrolle) verloren. Ein eindrucksvolles Beispiel dafür sind die wenigen Zellen, die man 1953 einem Tumor der Amerikanerin HENRIETTA LACKS entnommen hat. Diese Zellen teilen sich noch heute – sie bilden eine der gängigsten Zelllinien in den Laboren der Welt, die Linie „HeLa“.

In der Beeinflussung des Zellzyklus sieht man eine der therapeutischen Möglichkeiten bei der Entartung von Zellen. In China wurde beispielsweise jüngst ein Medikament genehmigt, mit dem Patienten ein therapeutisches Virus mit einem Reparaturgen gespritzt wird. Durch Einbau des Gens in das Genom der Tumorzellen soll der Defekt behoben und die Zelle zur Rückkehr zum normalen Zyklus veranlasst werden.

-

Kontrollsystem der Cyclin-abhängigen Proteinkinasen: Bei Anlagerung von Cyclin an die Proteinkinasen werden letztere aktiviert und starten mit ihrer Kontrolle. Ist alles den Bedingungen entsprechend in Ordnung, dürfen die Zellen in die nächste Phase eintreten.