Zonierung eines Gewässers

Ein See besteht aus verschiedenen Zonen, die jede einen eigenen Lebensraum bilden. Diese Lebensräume bieten für Organismen jeweils unterschiedliche Lebensbedingungen.

Gliederung (Zonierung) eines Sees

Ein See ist kein einheitlicher Lebensraum, er besteht meistens aus mehreren verschieden großen „Zimmern“, die für Lebewesen unterschiedliche Lebensbedingungen bieten. Diese Gliederung (Zonierung) ist aber in Abhängigkeit vom Seetyp ebenfalls unterschiedlich.

Bei relativ tiefen Seen lässt sich die Bodenzone (griech. Benthal = Tiefe), über der sich das Wasser befindet, in eine Uferzone sowie eine Tiefenzone gliedern. Bei der Freiwasserzone (griech. Pelagial = hohe See) kann man in Abhängigkeit von der Durchlichtung eine durchlichtete und eine undurchlichtete Zone unterscheiden.

Diese Lichtdurchlässigkeit ist insbesondere für Pflanzen, aber auch für Tiere von großer Bedeutung. Sie ist in hohem Maße von den Beimengungen im Wasser abhängig. Bei einem sehr „reinen“ See (z. B. Gebirgssee) beträgt sie bis 10 m; bei stark verschmutzten Gewässern manchmal nur wenige Zentimeter.

Aufgrund des Vorhandenseins oder Fehlens von ausreichender Lichtenergie wird der See in eine durchlichtete Zone („Aufbauzone“), in der im wesentlichen die Produktion von Kohlenhydraten durch Fotosynthese erfolgt, und eine undurchlichtete Zone („Abbauzone“), in der der Stoffabbau dominiert, eingeteilt. Daraus kann man ableiten, dass entsprechend der lichtbedingten Umwelt die stoffaufbauenden Organismen mit Chlorophyll nur in der belichteten Zone, die stoffabbauenden Organismen aber in beiden Zonen vorkommen.

Die Kompensationsebene (Ebene, in der Aufbau und Abbau organischer Substanz sich im Organismus ausgleichen, also kein Biomassezuwachs erfolgt) trennt die obere durchlichtete Wasserschicht von der unteren dunklen Wasserschicht.

Lebensbedingungen in einem Gewässer

In einem Gewässer ist das Wasser mit seinen Eigenschaften die entscheidende Lebensbedingung für Organismen, die am oder im Wasser leben. Das Wasser muss deshalb so beschaffen sein, dass Organismen darin leben können.

Die Beschaffenheit wird z. B. durch den Sauerstoffgehalt, die Temperatur und die Menge der im Wasser gelösten Stoffe beeinflusst. Durch Wasseranalysen mithilfe von Geräten und Chemikalien ist es möglich, den Zustand des Wassers zu ermitteln und dadurch zu erkennen, ob es belastet ist.

Temperatur und Sauerstoffgehalt eines Sees

Von der Temperatur eines Gewässers ist das Vorkommen vieler Arten abhängig. Sie beeinflusst alle Lebensprozesse. Energiequelle ist die Sonnenstrahlung. Durch sie kommt auch die Zirkulation des Wassers in Gang. Durch die Zirkulation des Wassers wird der gelöste Sauerstoff verteilt.

Ein Teil des Sauerstoffs haben die Wasserpflanzen produziert, ein weiterer Teil wurde an der Wasseroberfläche aus der Luft aufgenommen.

Sauerstoff ist für alle Organismen eine unersetzliche Lebensbedingung. Neben dem Licht ist daher die Besiedlung eines Gewässers vor allem vom Sauerstoffgehalt des Wassers abhängig. Um die Temperatur und den Sauerstoffgehalt zu bestimmen, müssen Proben aus verschiedenen Tiefen entnommen werden. Dies kann z. B. mit einer Meyerschen Schöpfflasche geschehen.

Temperatur und Sauerstoffgehalt können dann mit einem Messgerät ermittelt werden. Zwischen der Temperatur des Wassers und dessen Sauerstoffgehalt besteht ein Zusammenhang.

-

Temperatur- und Sauerstoffmessgerät

Sichttiefe des Wassers

Großen Einfluss auf die in einem Gewässer lebenden Organismen, insbesondere die Pflanzen, hat die Lichtdurchlässigkeit des Wassers. Ein einfaches Maß, um die Lichtdurchlässigkeit einzuschätzen, ist die Sichttiefe. Sie ist leicht mit der Secchischen Scheibe, einer flachen weißen aus Metall oder aus einem anderen Stoff bestehenden Senkscheibe, zu bestimmen.

Sichttiefe ist diejenige Tiefe, in der die Scheibe noch gerade zu erkennen ist. Je sauberer das Wasser ist, desto größer ist die Sichttiefe.

Geringe Sichttiefen haben unterschiedliche Ursachen, z. B. eingeschlämmte Bodenteilchen, eingeleitete verschmutzte Abwässer. Oft kommt die geringe Sichttiefe durch zahlreiche Kleinstlebewesen zustande, z. B. Algen, Wasserflöhe, die sich infolge eines hohen Nährstoffangebotes rasch vermehrt haben. Geringe Sichttiefe, oft verbunden mit einem unangenehmen Geruch, ist deshalb ein Anzeichen für Belastungen des Gewässers.

Trübung und Färbung sowie Geruch des Gewässers

Die Qualität eines Gewässers kann man auch an der Trübung bzw. Färbung erkennen. Verursacht werden Trübung und Färbung des Gewässers durch die Belastung des Gewässers mit verschiedenen Stoffen, z. B. Eisen, Bodenteilchen, Faulstoffen, oder mit zahlreichen kleinen Organismen, z. B. Grünalgen und Kieselalgen, Bakterien, Wasserflöhen. Entnimmt man aus verschiedenen Tiefen eines Gewässers Wasserproben, so kann man anhand der folgenden Tabelle die Qualität des Wassers bestimmen.

| Farben | Qualität |

| durchsichtig blau | unbelastet |

| schwach gelblich gelblich gelb | wahrscheinlich Abwasserbelastung, z. B. durch Eisen |

| gelblich braun | verstärktes Algenwachstum durch Nährstoffreichtum |

| gelblich grün grün | verstärktes Algenwachstum durch Nährstoffreichtum |

| braun | belastet durch Eisen, Humusteilchen, evtl. durch Sickerwasser verursacht |

| grauschwarz | belastet durch Faulstoffe |

Auch der Geruch des Gewässers gibt Aufschluss über seine Qualität. Verursacht wird er durch gelöste Stoffe, z. B. Chlor, Schwefelwasserstoff, Methan, Faulstoffe.Je nach Art und Menge des gelösten Stoffs kann man beispielsweise einen starken oder schwachen fauligen, modrigen oder aromatischen Geruch feststellen.

pH-Wert des Wassers

Eine wesentliche Lebensbedingung ist auch der pH-Wert des Wassers. Der pH-Wert ist ein Maß für eine neutrale, saure oder basische Reaktion einer wässrigen Lösung.

Die Bestimmung des pH-Wertes kann

- mit dem Czensny-Colorimeter,

- mit Spezialindikatorstäbchen oder

- einem pH-Messgerät

erfolgen.

Lebewesen sind an bestimmte pH-Werte angepasst. Die Organismen entwickeln sich nur normal, wenn der entsprechende pH-Wert gegeben ist. Das Artenspektrum sowie die Individuenzahl der einzelnen Arten stehen folglich eng mit dem jeweiligen pH-Wert im Zusammenhang. Seine Kontrolle gehört deshalb ebenfalls zum Standardprogramm bei Gewässeruntersuchungen.

Lebewesen in der Uferzone eines Sees

Die Uferzone eines Gewässers umfasst die Bruchwald-, Röhricht-, Schwimmblatt-, Tauchblatt- und Tiefenalgenzone. In Abhängigkeit von den Lebensbedingungen kommen in den einzelnen Zonen unterschiedliche Organismenarten vor. Sie alle sind Teil der Lebensgemeinschaft (Biozönose) See.

Die Bruchwaldzone erstreckt sich bis an die Wasserlinie. Der Boden ist meist feucht, oft moorig und wird insbesondere im Frühjahr überflutet. Diesen Bereich bevorzugen Erlen und Weiden.

An diese Bedingungen sind auch verschiedene krautige Pflanzen angepasst, u. a. die Wasser-Schwertlilie, die Sumpf-Dotterblume und der Gemeine Blutweiderich sowie Seggen-Arten. Die Pflanzen der Bruchwaldzone besitzen ein ausgedehntes, dicht-verzweigtes Wurzelsystem als Schutz gegen Ausschwemmung und zum Festhalten im weichen Boden. Die Blätter der Pflanzen sind oftmals klein und schmal, haben meistens einen Verdunstungsschutz (Wachsschicht) wegen des wechselnden Wasserstandes und der zeitweiligen Trockenheit.

Vorherrschende Tiere sind z. B. Graureiher, Reiherente, Erdkröten, Schnecken, Krähen und Libellen.

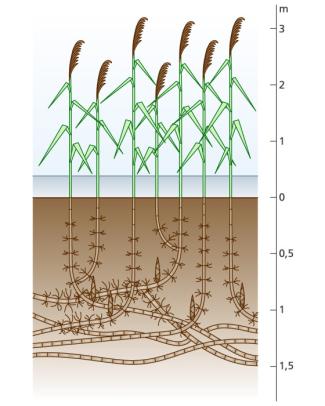

In der Röhrichtzone dominiert das Schilfrohr mit seinen im Boden weitverzweigten Wurzelstöcken (Erdsprossen) und den weit über die Wasseroberfläche hinausragenden Halmen. Ein dichter Schilfbestand (ca. 90 Halme pro m²) zeugt von geringer Belastung des Gewässers.

Typische Arten dieses Bereiches sind außerdem u. a. Simsen, das Spitze Pfeilkraut, der Froschlöffel, der Rohrkolben und die Wasser-Schwertlilie.

Pflanzen der Röhrichtzone besitzen

- einen hohen Wuchs zum Ausgleich unterschiedlicher Wasserstände,

- hohle und elastische Sprossachsen zum Bestehen gegen Wind und Wellen,

- Lufträume in Blättern und Sprossachsen zur Sauerstoffversorgung der unter Wasser befindlichen Wurzelstöcke.

In der Röhrichtzone haben zahlreiche Tiere ihren Lebensraum, u.a. Rohrsänger, Stockente, Teichhuhn, Libellen, Rohrdommel, Teichmuschel und Schnecken. Diese Zone bedarf vor allem während der Vegetationszeit besonderen Schutzes (u. a. keine Ruhestörung der brütenden Vögel; Schilf nicht beschädigen).

In der Zone der Schwimmblattpflanzen ist das Wasser schon tiefer. An windgeschützten Stellen fällt diese Zone oft durch einen dichten Bestand von Seerosen, Teichrosen und Wasser-Knöterich auf. Diese Pflanzen wurzeln noch in dem meist schlammigen Boden, ihre Laubblätter schwimmen auf der Wasseroberfläche.

Typische Anpassungen an diese Lebensweise, beispielsweise bei Seerosen, sind die kräftigen im Gewässerboden liegenden Wurzelstöcke, Luftkammern in den Blättern, Spaltöffnungen an der Blattoberfläche und Luftkanäle in den Blattstielen zur Sauerstoffversorgung von Spross und Wurzel.

In der Tauchblattzone leben die Pflanzen völlig untergetaucht. Um das oft spärlich anfallende Licht maximal zu nutzen, bilden diese Pflanzen meist viele schmale Blätter aus. Typische Vertreter sind u. a. Krauses Laichkraut, Tausendblatt, Hornblatt, aber auch die aus Amerika eingeschleppte Wasserpest, der Wasserschlauch und der Wasser-Hahnenfuß.

Blätter und Stängel untergetaucht lebender Pflanzen, z. B. der Wasserpest, haben meist nur eine dünne Epidermis, da ein Verdunstungsschutz wie bei Landpflanzen nicht notwendig ist. Festigungsgewebe fehlt oft auch, da Pflanzen vom Wasser „getragen“ werden; sie sind daher auch biegsamer und können sich dadurch den Wasserbewegungen gut anpassen. Als Besonderheiten treten luftgefüllte Hohlräume im Stängel auf, durch die die Teile der Pflanze, die sich im sauerstoffarmen Schlamm befinden, mit sauerstoffreicher Luft versorgt werden.

Beide Zonen, die Schwimmblatt- und Tauchblattzone, bieten zahlreichen Tieren Lebensraum und Nahrung. Hier gibt es u. a. Egel, Strudelwürmer, Krebse, Schnecken, Wasserläufer, Libellen und Larven von Insekten.

In der Tiefenalgenzone, wo nur noch wenig Licht hingelangt, wachsen Armleuchteralgen, die in sauberen Gewässern oft dichte Rasen bilden.

In noch tieferen Schichten, gibt es keine Pflanzen mehr.

-

Schilfpflanze

Organismen der Freiwasserzone

Die Freiwasserzone weist ebenfalls eine große Vielfalt an Lebewesen auf. Auf der Wasseroberfläche können verschiedene Vogelarten beobachtet werden, u. a. Enten, Haubentaucher und Höckerschwäne.

Im Freiwasser leben außer Arten, die sich aktiv (selbst) bewegen können, u. a. verschiedene Fischarten, auch zahlreiche Kleinstlebewesen, die nur wenig schwerer als Wasser sind und meist nur durch die Wasserströmung in Bewegung gehalten werden. Diese Lebewesen werden als Plankton (gr. = das Umhergetriebene) bezeichnet. Besonders wichtig ist das pflanzliche Plankton. Am Tage produziert es organische Stoffe und Sauerstoff. Es erhöht den Sauerstoffgehalt des Wassers und ist Nahrungsquelle für Kleinkrebse und einige Jungfische.

Tierisches Plankton, zu dem u. a. Wasserflöhe und andere Kleinkrebse zählen, ist wiederum Nahrungsgrundlage für andere Wassertiere (z. B. Fische, Larven von Insekten). Bei im Wasser schwebenden Organismen (Plankton) ist die Oberfläche oft durch Zacken oder Fortsätze vergrößert, manche bilden in Gallerte eingebettete Kolonien, oder sie besitzen winzige Gasblasen. Dadurch wird das Absinken im Wasser wesentlich verlangsamt, sie „schweben“.

Bei Fischen, Teichmuscheln, Flohkrebsen, Larven von Libellen und Eintagsfliegen z. B. sind Kiemen ausgebildet, durch die sie den im Wasser gelösten Sauerstoff aufnehmen. Wassertiere aber, die durch Tracheen atmen (z. B. Gelbrandkäfer, Wasserspinne oder Larven von Stechmücken) oder durch Lungen atmen (z. B. Schlammschnecke), sind auf den Sauerstoff der atmosphärischen Luft angewiesen. Um zum Sauerstoff der Luft zu gelangen, müssen sie in bestimmten Zeitabständen die Atemöffnungen über die Wasseroberfläche heben.

Bei Stechmückenlarven und Stabwanzen wird dieser Vorgang durch ein Atemrohr als Verlängerung des Tracheenausganges begünstigt.