Holografie

Mithilfe von Laserlicht gelang es 1962 zum ersten Mal, ein räumliches Bild eines Gegenstandes so festzuhalten, dass es bei Beleuchtung mit Laserlicht wieder den vollständigen räumlichen Eindruck wiedergab. Dieses Holografie-Verfahren arbeitet mit der Interferenz von Licht. Es geht auf Untersuchungen des Physikers DENNIS GABOR (1900-1979) zurück, der es 1948 erstmals vorstellte und für seine Arbeiten zur Holografie 1971 den Nobelpreis für Physik erhielt.

Beim Blick durch ein Fenster geht der räumliche Eindruck der dahinter liegenden Gegenstände nicht verloren. Klebt man dagegen ein durch das Fenster aufgenommenes Foto auf das Fenster, so wirkt das Bild nicht mehr räumlich. Um das Foto zu belichten, musste über eine gewisse Zeit Licht auf den Film oder auf den CCD-Chip fallen. Dadurch ging die Information über die Phasenbeziehung zwischen den ankommenden Wellen verloren. Die Information über Wellenlänge (Farbe) und Amplitude (Helligkeit) kann das Foto dagegen speichern. Außerdem wurde bei der Fotografie jedem Punkt des Gegenstands durch eine Linse genau ein Punkt im Bild zugeordnet. Beim Fenster treffen aber von jedem Punkt des Gegenstands zu jedem Punkt des Fensters Wellen ein. Dadurch ist es möglich, durch Kopfbewegungen einen anderen Ausschnitt und einen räumlichen Eindruck aus den unterschiedlichen Bildern der beiden Augen zu gewinnen.

Treffen die Wellen auf das Fenster, dann müsste die gesamte Information gespeichert werden und bei Bedarf wieder abgerufen werden können. Also müsste jeder Punkt des Fensters eine passende Elementarwelle aussenden, als ob die Originalwelle durch das Fenster dringen würde. Die Gegenstände hinter dem Fenster wären dann überflüssig.

Diese Idee hatte der in Ungarn geborene und in Großbritannien wirkende Physiker DENNIS GABOR (1900-1979) im Jahre 1948, als er an der Verbesserung der Elektronenmikroskopie arbeitete. Das von ihm entwickelte Verfahren, mit dem man dreidimensionale Bilder von Gegenständen erzeugen konnte, nannte er Holografie, abgeleitet vom griechischen „holos“ (ganz) und „graphain“ (schreiben) - man könnte es als „vollständige Aufzeichnung“ übersetzen. Doch erst 1962 konnten die amerikanischen Physiker EMMETT LEITH und JARIS UPATNIEKS diese Idee nutzen, weil ihnen der neu entdeckte Laser zu Verfügung stand. Mit der Weiterentwicklung des Lasers gewann auch die Holografie zunehmend an Bedeutung. Für seine grundlegenden Arbeiten zur Holografie erhielt D. GABOR 1971 den Nobelpreis für Physik.

-

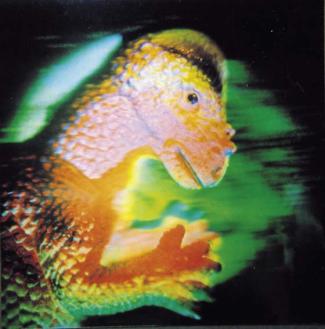

Hologramm, beleuchtet mit weißem Licht

L. Meyer, Potsdam

Erzeugung eines Hologramms

Zur Erzeugung eines Hologramms wird ein Gegenstand mit kohärentem Licht (Laserlicht) beleuchtet. Das Laserlicht wird durch einen Strahlungsteiler ST geteilt. Ein Teil fällt über den Spiegel SP 2 und die den Strahl aufweitende Linse L auf einen Film. Dieser Teil wird als Referenzwelle bezeichnet. Der andere Teil (rot gezeichnet) wird über einen Spiegel SP 1 auf den Gegenstand gelenkt. Das vom Gegenstand reflektierte Licht, die so genannte Objektwelle oder Signalwelle, gelangt ebenfalls zum Film und überlagert sich in diesem Bereich mit der Referenzwelle. Auf dem Film entsteht ein Interferenzmuster, in dem Informationen über die räumliche Lage der einzelnen Gegenstandpunkte gespeichert sind. Ein Hologramm ist also seinem Wesen nach ein gespeichertes Interferenzmuster.

Man kann auch sagen: Auf der Fotoplatte entsteht ein Gitter mit variabler Gitterkonstanten.

Wiedergabe eines Hologramms

Wird nun ein Hologramm durch eine Referenzwelle mit kohärentem Licht (Laserlicht) bestrahlt, so wird das Licht an dem Interferenzmuster gebeugt. Es entsteht wieder die Original-Signalwelle. Das bedeutet: Hinter dem lichtdurchlässigen Hologramm ist ein reelles dreidimensionales Bild des Gegenstandes zu beobachten. Darüber hinaus entsteht auch ein virtuelles Bild auf der anderen Seite des Hologramms. Als Beobachter kann man das Bild aus verschiedenen Richtungen betrachten und gewinnt damit ein räumliches Bild des Gegenstandes.

Verwendet man zum Betrachten Licht einer anderen Wellenlänge als bei der Aufnahme, dann ist das Bild vergrößert oder verkleinert, weil die Ablenkung von der Wellenlänge abhängt.

Weißlichthologramme und andere Formen

Inzwischen gibt es auch Hologramme, bei denen ein räumlicher Eindruck eines Gegenstandes bei Beleuchtung mit im inkohärentem weißen Licht entsteht. Solche Weißlichthologramme sind z.B. auf Geldkarten und Geldscheinen zu finden und dienen dort mit dazu, solche Karten bzw. Geldscheine fälschungssicher zu machen. Zur Herstellung eines Weißlichthologramms wird ein erstes Hologramm wiederum mit Laserlicht bestrahlt. Es entsteht dann ein Hologramm, in dem die Interferenzstrukturen des ersten Hologramms in Form von rillenartigen Vertiefungen kodiert sind. Bei Beleuchtung mit weißem Licht sind je nach Betrachtungsrichtung räumliche Strukturen in unterschiedlichen Farben zu beobachten.

Beim sogenannten PHSCologramm stehen die ersten vier Buchstaben des Namens für Photo, Hologramm Skulptur und Computer. Eine große Zahl von Aufnahmen, aus unterschiedlichen Holospeichern erzeugt, werden rechnergestützt in Linien aufgeteilt und diese dann wieder zu einem einzigen Bild verschachtelt. Läuft man an dem PHSCologramm vorbei, dann bewegt sich das räumliche Bild scheinbar oder verändert sein Aussehen.

Die Holografie wird heute zum Beispiel in der optischen Informationsverarbeitung (Speicherung von Informationen Holospeichern), zur Dokumentation und Speicherung von Bildern über kleinere Objekte sowie in der Kunst genutzt.