Fotosynthese-Spezialisten

Die Fotosynthesespezialisten sind in der Lage, auch unter extremen Umweltbedingungen (starker Lichteinfluss, Trockenheit) eine effektive Fotosyntheseleistung zu erbringen. Diese Pflanzen binden Kohlenstoffdioxid an einen besonderen Akzeptor (PEP), wodurch zunächst organische Säuren entstehen. Später wird daraus das Kohlenstoffdioxid wieder abgegeben und im CALVIN-Zyklus weiterverarbeitet. Zu den Fotosynthesespezialisten zählen C4- und CAM-Pflanzen. Demgegenüber gehören die meisten Pflanzen zu den sogenannten C3-Pflanzen. C4- und CAM-Pflanzen unterscheiden sich von den C3-Pflanzen nicht nur physiologisch sondern auch morphologisch.

Einige Pflanzenarten binden Kohlenstoffdioxid an einen besonderen Akzeptor und sind dadurch an sonnige und trockene Standorte auf eine besonders effektive Art angepasst.

Dies zeigt sich z. B. bei folgendem Experiment:

Mais- und Weizenpflanzen werden in einem belichteten, aber von Kohlenstoffdioxid abgeschlossenen Raum aufgezogen. Nach einigen Wochen kommt man zu folgendem Ergebnis: der Weizen geht erwartungsgemäß nach einiger Zeit zugrunde, die Maispflanzen jedoch gedeihen sehr gut. Worin liegen die Ursachen für das Ergebnis des Experiments?

Mais gehört wie Zuckerrohr, verschiedene Hirsearten, einige Fuchsschwanz- und Gänsefußgewächse zu den sogenannten C4-Pflanzen und Weizen zur Gruppe der C3-Pflanzen.

Die Begriffe werden vom ersten stabilen Produkt nach der Kohlenstoffdioxidfixierung abgeleitet. Bei den C3-Pflanzen, wozu der größte Anteil der Pflanzen gehört, wird Kohlenstoffdioxid im CALVIN-Zyklus an den Akzeptor Ribulose-1,5-diphosphat gebunden. Die dabei entstehende instabile Zwischenverbindung zerfällt sofort in das erste stabile Produkt Glycerinsäure-3-phosphat, ein Molekül mit 3 Kohlenstoffatomen. Im Gegensatz zu den C3-Pflanzen wird bei den C4-Pflanzen Kohlenstoffdioxid zunächst an den Akzeptor Phosphoenolpyruvat (PEP) gebunden und es entsteht als erste Verbindung Oxalessigsäure, eine Dicarbonsäure mit 4 Kohlenstoffatomen im Molekül.

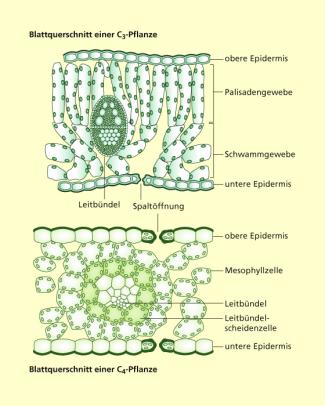

C4-Pflanzen besitzen zwischen oberer und unterer Epidermis Mesophyllzellen, bei denen die typische Differenzierung in Schwamm- und Palisadengewebe nicht erkennbar ist. Weiterhin sind die Leitbündel von einer zusätzlichen Leitbündelscheide umgeben. Die Chloroplasten von Mesophyllzellen und Zellen der Leitbündelscheide unterscheiden sich in ihrem Aufbau (Chloroplastendimorphismus). Chloroplasten der Leitbündelscheidezellen enthalten große Stärkekörner und im Vergleich viel Stromathylakoide gegenüber einem geringen (z. T. sogar fehlenden) Anteil an Granathylakoiden. In diesen Thylakoiden ist das Fotosystem II nur durch eine geringe Aktivität gekennzeichnet. Die Chloroplasten der Mesophyllzellen entsprechen dagegen dem normalen Aufbau.

C4-Pflanzen wachsen im Vergleich zu den C3-Pflanzen bei sonnigen und trockenen Umweltbedingungen u. a. deswegen besser, weil das Kohlenstoffdioxid besonders wirksam gebunden wird. Das Enzym Phosphoenolpyruvat-Carboxylase, das die Kohlenstoffdioxidfixierung an den Akzeptor (hier Phosphoenolpyruvat, PEP, anstatt Ribulose-1,5-diphosphat) katalysiert, arbeitet auch bei außerordentlich niedrigen Kohlenstoffdioxidkonzentrationen effektiv (0,0001 Vol.-% im Vergleich zu C3-Pflanzen 0,005 Vol.-%) und somit ist für die Fotosyntheseleistung der Kohlenstoffdioxid-Anteil der Luft kein begrenzender Faktor mehr.

Die chemischen Vorgänge laufen bei den meisten C4-Pflanzen nach folgendem Schema ab:

-

Blattquerschnitt einer C3- und einer C4-Pflanze

- In den Mesophyllzellen wird Kohlenstoffdioxid an den Akzeptor Phosphoenolpyruvat (PEP) gebunden und es entsteht als Produkt Oxalessigsäure.

- Bei einigen Arten wird Oxalessigsäure unter Mitwirkung von NADPH + H+ zu Malat (Äpfelsäure) reduziert und in die Leitbündelscheidenzellen transportiert, bei anderen Arten zu Asparat.

- In den Leitbündelscheidenzellen wird Kohlenstoffdioxid aus Malat wieder freigesetzt, das dann in den normalen CALVIN-Zyklus eingeschleust wird.

- Das nach der Kohlenstoffdioxid-Abspaltung verbleibende Pyruvat (Brenztraubensäure) gelangt zunächst zurück in die Mesophyllzellen und wird dort unter Energieverbrauch wieder in den Akzeptor PEP umgewandelt, an das sich erneut Kohlenstoffdioxid anlagern kann.

Kohlenstoffdioxid kann so bei günstigen Umweltbedingungen in Form der organischen Verbindungen in den Leitbündelscheidenzellen angereichert werden. Bei ungünstigen Umweltfaktoren (z. B. hohe Temperaturen) entsteht aus diesen organischen Stoffen wieder Kohlenstoffdioxid und so kann der CALVIN-Zyklus ablaufen. Der Nachteil ist der Energieverbrauch (ATP-Verbrauch) bei der Wiederherstellung des Akzeptors PEP. C4-Pflanzen verwerten insgesamt die organischen Stoffe (Assimilate) und das Transpirationswasser besser. So verbrauchen C4-Pflanzen je Gramm gebildeter Trockenmasse 300 g Wasser und C3-Pflanzen 610 g Wasser.

-

Schema der chemischen Vorgänge bei C4-Pflanzen

Neben den C4-Pflanzen gehören CAM-Pflanzen ebenfalls zu den Fotosynthesespezialisten.

Der Engländer HEYNE zerbiss im Jahr 1815 am Morgen und am Abend desselben Tags ein paar Blätter einer Zimmerpflanze namens Brutblatt (Bryophyllum), einer Sukkulente. Sukkulente Pflanzen sind Pflanzen, deren Blätter oder Sprossachsen fleischig verdickt sind, wie beispielsweise bei vielen Kakteen. Er stellte dabei fest, dass sie morgens sehr sauer, abends dagegen kaum säuerlich schmeckte.

Bei der Untersuchung des Brutblatts und anderer sukkulenter Arten, die z. B. zu den Kakteengewächsen (Cactaceae) und Dickblattgewächsen (Crassulaceae) gehören, fand man heraus, dass der Gehalt an organischen Säuren in den chlorophyllhaltigen Teilen sukkulenter Pflanzen zwischen Tag und Nacht ständig wechselt. Man bezeichnet dies als diurnalen Säurerhythmus und die Pflanzen mit diesen Stoffwechselwegen nach den Crassulaceae (Dickblattgewächsen) als Crassulaceae Acid Metabolism – CAM-Pflanzen (Crassulaceen-Säurestoffwechsel). Die Pflanzen besiedeln Lebensräume mit hoher Sonneneinstrahlung, hohen Tagestemperaturen und wenig Wasser. Um Wasserverlust durch Transpiration zu vermeiden, sind die Spaltöffnungen dieser Pflanzen tagsüber geschlossen. Erst nachts öffnen sie ihre Spaltöffnungen und nehmen Kohlenstoffdioxid auf.

Die chemischen Reaktionen der CAM-Pflanzen sind denen der C4-Pflanzen ähnlich:

- CAM-Pflanzen nehmen nachts Kohlenstoffdioxid über die Spaltöffnungen auf, das dann an den Akzeptor Phosphoenolpyruvat gebunden wird, und als Produkt entsteht Oxalessigsäure.

- Die Oxalessigsäure wird dann oft weiter zu Äpfelsäure mithilfe von reduziert und in der großen Vakuole gespeichert, was für den sauren Geschmack am Morgen sorgt.

- Im Laufe des Tages oder bei Belichtung wird die Äpfelsäure aus der Vakuole wieder in das Cytoplasma transportiert, wodurch der pH-Wert steigt und somit der saure Geschmack im Laufe der Zeit ständig geringer wird. Aus der Äpfelsäure entsteht zunächst unter Mitwirkung von Oxalessigsäure, von der im Folgenden Kohlenstoffdioxid wieder abgespalten wird. Aus der Oxalessigsäure erfolgt durch weitere chemische Reaktionen eine Regenerierung des Akzeptors PEP über die Brenztraubensäure (Pyruvat) unter Energieverbrauch.

- Das Kohlenstoffdioxid wird in den CALVIN-Zyklus eingeschleust, wodurch organische Stoffe hergestellt werden.

Die CAM-Pflanzen sind in der Lage, ohne Licht das Kohlenstoffdioxid an PEP zu binden und in Äpfelsäure umzuwandeln. Diese Säure sammelt sich im Laufe der Nacht an und wird in großen Vakuolen chloroplastenhaltiger Zellen gespeichert. Dadurch steigt der Säuregehalt des Zellsafts an, der pH-Wert sinkt und ist morgens niedriger als am Abend: der saure Geschmack dieser Pflanzen am Morgen beruht auf dem erhöhten Säuregehalt der Zellen.

-

Schema der chemischen Vorgänge der CAM-Pflanzen

Die CAM-Pflanzen sind durch die Möglichkeit der Kohlenstoffdioxidaufnahme und -speicherung an extrem trockene Standorte angepasst. Sie benötigen aber gelegentliche Niederschläge, um ihren Wasserspeicher aufzufüllen. Die Kohlenstoffdioxidaufnahme erfolgt nachts, wenn durch die relativ hohe Luftfeuchtigkeit die Gefahr der erhöhten Wasserdampfabgabe (Transpiration) sehr gering ist. Zusätzlich wird das durch die Zellatmung freigesetzte Kohlenstoffdioxid sofort wieder gebunden. Wenn Spaltöffnungen am Tag wegen der hohen Transpiration bald geschlossen werden, kann die Fotosynthese, durch das in Form der organischen Säuren gespeicherte Kohlenstoffdioxid, immer noch effektiv ablaufen. CAM-Pflanzen benötigen im Vergleich zu den C4-Pflanzen noch weniger Wasser: für die Bildung von 1 g Trockengewicht verbrauchen sie nur 240 g Wasser.

Der Unterschied zwischen C4-Pflanzen und CAM-Pflanzen besteht darin, dass die Kohlenstoffdioxidfixierung und die Verarbeitung im CALVIN-Zyklus bei den C4-Pflanzen räumlich getrennt (zwei verschiedene Zelltypen – Mesophyllzellen und Leitbündelscheidenzellen) und bei den CAM-Pflanzen zeitlich getrennt abläuft (Wechsel zwischen Tag und Nacht).