Kakao

Der Kakaobaum, der ursprünglich aus Südamerika stammt, wurde bereits von den Maya um 600 n. Chr. in Plantagen angebaut. Die fermentierten und getrockneten Früchte dieses Baums (aztekisch: Cacauatl) dienten zur Zeit der Azteken als Zahlungsmittel und zur Bereitung eines Getränks namens Chocoatl (Xocóatl). Der Konquistador HERNÁN CORTÉZ (1485–1547) brachte die Kenntnis dieses Getränks und die Kakaobohnen mit nach Spanien, von wo aus sich der Kakao auf ganz Europa ausdehnte. 300 Jahre später wurde auch eine feste Form dieses Getränks erfunden, die heutige Schokolade. Die Kakaobohnen enthalten das Alkaloid Theobromin, das auf Herz und Gehirn anregend wirkt.

Der Kakaobaum

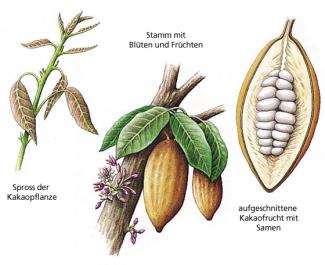

Die Gattung Theobroma, die zu der Familie der Sterculiaceae gehört, ist mit 20 Arten in den Tropenwäldern Amerikas vertreten. Die wichtigste dieser Arten ist der Kakaobaum Theobroma cacao L., der mit hoher Wahrscheinlichkeit ursprünglich aus dem Amazonas- und dem Orinocobecken stammt, inzwischen aber auch in Mittelamerika, Westafrika und Südostasien angebaut wird. Der Kakaobaum ist ein kleiner, 4 bis 10 Meter hoher Baum mit horizontal abstehenden Ästen, die eine dichte Krone bilden. Seine immergrünen Blätter sind ca. 30 Zentimeter lang, von glänzend dunkelgrüner Farbe und länglich ovaler, vorne zugespitzter Form. Die ca. 1 Zentimeter großen gelblichen Blüten mit fünf Blütenblättern und einer fünfspaltigen Narbe entstehen das ganze Jahr über am blattlosen Stamm des Baums (Kauliflorie: Blütenbildung direkt am Stamm) und an den dickeren Seitenästen (Ramiflorie: Blütenbildung direkt an dicken Ästen). Sie öffnen sich nur für wenige Stunden und werden während dieser Zeit von Läusen und Ameisen bestäubt.

Nach der Befruchtung dauert es ca. sechs Monate, bis die Kakaofrüchte (Beeren) ausgereift sind. Die 15 bis 20 Zentimeter langen gurkenförmigen Früchte mit Längsrillen verfärben sich von grün über gelb nach rotbraun. Unter der ledrigen Außenhaut (Perikarp) sitzt das sauer schmeckende Fruchtfleisch, in das die 25 bis 60 kaffeebohnengroßen, weißlichen Samen mit Speicherkeimblättern eingebettet sind. Kakaobäume tragen nach vier Jahren erste Früchte. Sie benötigen für ihr Wachstum eine hohe Luftfeuchtigkeit, ca. 1 500–2 000 mm Niederschlag pro Jahr und eine mittlere Jahrestemperatur von 24–28 °C. Der relativ kleine Kakaobaum wächst im Schutz der wesentlich höheren Bäume heran, die Wind und allzu viel Sonne abhalten.

Kakaoanbau heute

Der Kakao stammt ursprünglich aus dem tropischen Südamerika. Inzwischen wird er fast überall auf der Welt zwischen 13° nördlicher Breite und 13° südlicher Breite angebaut. Besondere Zentren des Kakaoanbaus sind Mittel- und Südamerika, Westafrika, Indien und Südostasien. Westafrika liegt hierbei mengenmäßig ganz vorne.

Es gibt viele Zuchtformen von Theobroma cacao, beispielsweise Criollo, Amazonasforastero, Trinitaro etc., die weltweit angebaut werden. Die Kakaobäume sind wind- und sonnenempfindlich, sodass die Kakaoplantagen mit Schutzpflanzungen versehen sind. Ab dem fünften Jahr werden Kakaobäume abgeerntet. Sie liefern zwischen 200 und 1 200 Kilogramm Kakaobohnen pro Hektar Anbaufläche im Jahr.

Die reifen Kakaofrüchte werden bei der Ernte von Hand mit Macheten abgeschlagen und geöffnet. Die weißlichen Kakaobohnen werden entnommen, in Kästen gegeben und mit Palmblättern abgedeckt. Jetzt setzt ein Fermentationsprozess ein, der in fünf bis zehn Tagen abgeschlossen ist, die Bohnen braun färbt und das typische Kakaoaroma entstehen lässt. Danach werden die Kakaobohnen einige Tage in der heißen Tropensonne getrocknet, bevor sie als Rohkakao in Jutesäcken verpackt ihren Weg in die Verarbeitungsländer antreten.

Vom Rohkakao zum Kakaopulver und zur Schokolade

Die Weiterverarbeitung des Rohkakaos erfolgt meistens nicht in den Anbauländern. In den Niederlanden wird weltweit die größte Menge Kakao verarbeitet.

In den Weiterverarbeitungsländern werden die Kakaobohnen zuerst gereinigt und dann bei 90–140 °C ca. eine halbe Stunde lang geröstet. Dadurch wird die Schale der Kakaobohnen spröde, der Kern mahlfähig, bittere Gerbstoffe werden umgewandelt und die Bohnen dadurch geschmacklich verbessert. Nach dem Rösten kommen die Kakaobohnen in Brech- und Reinigungsmaschinen, in denen sie von ihren Schalen und Keimlingen befreit werden. Übrig bleibt dabei der Kakaobruch, der in Mühlen und Walzwerken feinst vermahlen wird. Dabei werden die zellulären Strukturen der Kakaokerne aufgerissen und die in den Zellen enthaltene Kakaobutter tritt aus. Die beim Mahlen entstehende Reibungswärme verflüssigt die Kakaobutter und diese verbindet die Zelltrümmer, Stärke, Proteine und Aromastoffe aus den Kernen zu einer einheitlichen, nach Schokolade duftenden Substanz – der Kakaomasse.

Die Kakaomasse wird zu zwei Endprodukten weiterverarbeitet: zu Schokolade und zu Kakaopulver, bei dessen Herstellung auch noch Kakaobutter anfällt. Schokolade wird aus Kakaomasse, Milch, Zucker, zusätzlicher Kakaobutter oder Sahne und diversen Aromastoffen, wie beispielsweise Vanille oder Zimt, hergestellt. Je mehr Kakaomasse die Schokolade enthält, desto bitterer schmeckt sie. Die Mixtur wird in einem Melangeur zerkleinert und in Walzwerken fein verrieben. Einfache Schokolade ist damit fertig zubereitet. Die feinere Schmelzschokolade wird zusätzlich noch mehrere Tage lang bei 60–85 °C in Conchen (Rührmaschinen) gerührt (conchiert), sodass eine zarte flüssige Masse entsteht.

Kakaopulver wird dadurch gewonnen, dass man die flüssige Kakaomasse in Presskammern füllt und bei 900 bar die Kakaobutter – eine klare goldgelbe Flüssigkeit – herauspresst. Die Presskuchen werden dann zerkleinert und zu Kakaopulver zermahlen.

Die Inhaltsstoffe des Kakaos

Die Samen des Kakaobaums enthalten ca. 40–53 % Fett, 15 % Proteine, 8 % Stärke, 7 % Gerbstoffe und die beiden in der chemischen Formel und in der Wirkung fast identischen Alkaloide Theobromin (1–2 %) und Koffein (0,2–0,3 %). Sie wirken beide gefäßerweiternd und anregend, sowohl auf den Herzmuskel als auch auf das Gehirn. In geringeren Mengen enthalten die Samen außerdem noch die Mineralstoffe Kalzium, Phosphat und Eisen sowie einige Vitamine wie Niacin, Riboflavin, Thiamin und Vitamin A.

Ein weiterer Inhaltsstoff des Kakaosamens machte in den frühen Neunzigerjahren Schlagzeilen: das Anandamid (Arachidonylethanolamid). Diese Substanz bindet im Gehirn an die gleichen Rezeptoren wie das Tetrahydrocannabinol (THC), der Wirkstoff von Haschisch und Marihuana. Im Tierversuch zeigte er auch die gleichen psychoaktiven Auswirkungen. Die Wirkungsweisen der beiden Stoffe im Körper sind aber gänzlich verschieden. Anandamid wird sehr schnell im Körper abgebaut und seine Wirkung ist nach 30 Minuten vorüber, während die THC-Wirkung einige Stunden anhält. Außerdem wirkt das Anandamid ca. 20-mal schwächer als THC. Berechnungen zufolge müsste ein erwachsener Mensch von 70 kg Körpergewicht mindestens 16 Tafeln Schokolade in kürzester Zeit verschlingen, um die Auswirkungen des Anandamids zu spüren.

Geschichte des Kakaos

Die Maya waren die Ersten, die um 600 n. Chr. auf der Halbinsel Yucatán (Südmexiko) Kakaopflanzungen errichteten. Als die Azteken, die Bewohner des mexikanischen Hochlands, um 1200 die Maya unterwarfen, verlangten sie u. a. Kakaobohnen (aztekisch: Cacauatl) als Tribut. Diese Bohnen dienten bei den Azteken sowohl als Zahlungsmittel als auch zur Zubereitung eines Getränks, welches sie Chocoatl nannten. Der Name setzt sich aus chococ = herb, würzig und aus atl = Wasser zusammen. Für die ersten Europäer war dieses Chocoatl schlichtweg ungenießbar, da reine Kakaomasse sehr bitter schmeckt und die Azteken zum Würzen ihres Gebräus auch noch Chilipulver hinzufügten.

KOLUMBUS ignorierte den Kakao vollständig und erst HERNÁN CORTÉZ erkannte seinen Wert und ließ eine Kakaoplantage anlegen, um „Geld“ (Kakaobohnen) zu züchten. 1528 brachte CORTÉZ dann den ersten Kakao nach Europa. Am spanischen Hof wurde bald darauf Trinkschokolade als heißes Getränk recht beliebt, jetzt aber mit Milch und Honig bzw. Rohrzucker zubereitet. In der Fastenzeit wurde die kalorienreiche Schokolade als Ersatz für andere Nahrungsmittel benutzt, sie war ein „katholisches“ Getränk geworden. Im 17. Jahrhundert war Kakao ein Prestigegetränk wohlhabender Kreise Spaniens. Durch die spanische Prinzessin ANNA, die LUDWIG XIII. von Frankreich heiratete, gelangte die Schokolade auch an den französischen Hof, und als Kaiser KARL V. 1711 von Madrid nach Wien übersiedelte, gelangte mit seinem Hofstaat auch der Kakao nach Österreich.

-

Kakaopflanze

Kakaoplantagen wurden im ganzen spanischen Kolonialreich errichtet, und im Laufe der Zeit wurde der Kakao auch für breitere Kreise erschwinglich. 1815 entwickelte der Holländer CONRAD VAN HOUTEN ein Verfahren zur Entölung der Kakaomasse, die sich schlecht in Wasser löst und bisher zur Bereitung der Trinkschokolade diente. Das Kakaopulver vereinfachte die Herstellung beträchtlich. Zwanzig Jahre später wurde die Essschokolade erfunden; bis zu diesem Zeitpunkt verstand man unter Schokolade immer nur ein Getränk, in unserem heutigen Sprachsinn den Kakao. 1875 mischten die Schweizer DANIEL PETER und HENRI NESTLÉ Trockenmilch in die Kakaomasse und brachten so die erste Milchschokolade auf den Markt, und 1879 erfand RUDOLF LINDT das Conchieren und stellte damit die erste Schmelzschokolade her.