Bildhauerei des Klassizismus

Der an der Antike geschulte Klassizismus ist der letzte große, einheitliche, internationale und alle Kunstgattungen beherrschende Stil und zugleich der erste „ismus“, dem bis heute zahllose weitere folgen sollten.

Klassizismus – der letzte, alle Kunstrichtungen beherrschende Stil

Die Gedanken WINCKELMANNs befruchteten mehr als nur eine einzige Künstlergeneration, ihre Wirkung reicht bis hoch ins 19. Jahrhundert hinein – und nicht nur in der Bildhauerei, sondern auch in der Baukunst und der Malerei.

Wie WINKELMANNs Vorstellungen von den Künstlern verstanden und umgesetzt wurden, kann man an den Werken der beiden erfolgreichsten klassizistischen Bildhauer der Zeit um 1800 sehen.

An den Skulpturen des Italieners ANTONIO CANOVA (1757–1822) und des Dänen BERTEL THORVALDSEN (1770–1844).

Die Arbeiten von CANOVA und THORVALDSEN

Beide haben lange in Rom gelebt, sich an den dortigen Antiken ausgebildet und versucht, die dabei gewonnenen Einsichten zu aktualisieren. Oft variieren ihre Bildwerke berühmte antike Muster.

So verdankt der „Perseus“ (1797–1801) von CANOVA

-

„Perseus“ von CANOVA (1797–1801)

Eric VANDEVILLE / Kontributor - Getty Images

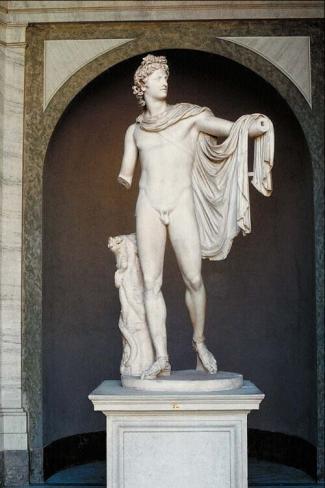

vieles dem „Apoll“ von BELVEDERE (eine hadriansche Marmorkopie einer griechischen Bronze von 330/320 v.Chr.),

-

„Apoll“ von BELVEDERE (330/320 v. Chr)

und der „Jason mit dem Goldenen Vlies“ (1802/03) von THORVALDSEN

ist nach dem Muster des sogenannten „Dorypheros“ (Speerträger, römische Kopie einer griechischen Bronze von um 440. v.Chr.) gebildet.

Beide Statuen entleihen ihre Hauptmotive der Antike (bei THORVALDSEN spiegelbildlich) und weichen nur in Details ab.

Ihre Werke strahlen Kühle aus und eine errechnete Regelhaftigkeit. Sie vermeiden die feineren Spannungen ihrer antiken Vorbilder und entwickeln ihre Figürlichkeit weniger aus ihrer Körperhaftigkeit als aus ihren Umrissen, also aus der Zeichnung.

Der Hang zur Zeichnung und besonders zur Betonung der Konturen ist charakteristisch für alle klassizistische Kunst. In der klaren Kontur ist die Kunst auf ihre „geistige Form“ konzentriert.

Auch dies in der Nachfolge von WINCKELMANN:

„Der edelste Kontur vereiniget oder umschreibet alle Teile der schönsten Natur und der idealischen Schönheit in den Figuren der Griechen ist ... Könnte auch die Nachahmung der Kontur [der Natur] dem Künstler alles geben, so würde gewiß die Richtigkeit im Kontur durch sie nicht zu erhalten sein; diese muß von den Griechen allein erlernet werden“.

Trotzdem, die Zeitgenossen waren begeistert. THORVALDSEN erschien ihnen als ein „nordischer PHIDIAS“ (der berühmteste griechische Bildhauer der Antike, 5. Jahrhundert v.Chr.). Auch CANOVA kam zu ähnlichem Ruhm. Beide wurden als Genies verehrt und beiden wurden nach ihrem Tod in ihren Geburtsorten eigene Museen errichtet. Das für THORVALDSEN in Kopenhagen, das für CANOVA in Possagno. Es sind monumentale Tempel für die herausragenden Leistungen einzelner Menschen, dem Grundgedanken nach mit BOULLÉEs Kenotaph für ISAAC NEWTON verwandt.

Zur Arbeitsweise der beiden Bildhauer

Im Oktober 1800 hatte THORVALDSEN eine erste Version seines „Jason“ geschaffen. Sie ging verloren, weil dem Künstler das Geld für einen Abguss in Gips fehlte. Dann bestellte ein englischer Bankier die schließlich ausgeführte Statue aus Marmor und bot dafür einen beträchtlichen Betrag. So konnte sich THORVALDSEN eine Werkstatt einrichten und Gehilfen beschäftigen.

Die beiden Bildhauer PIETRO FINELLI (1770–1812) und HEINRICH KELLER (1771–1832) besorgten sowohl den Marmorblock wie auch die Übertragung des Gipsmodells in den Stein. Sie arbeiteten dabei nach der sogenannten Punktiermethode, mit der eine exakte Kopie des Originalentwurfs möglich war.

Der dänische Zeitgenosse beschreibt das Punktierverfahren:

„Über dem Marmorblock wird ein Holzrahmen angebracht, von dem Lote herabhängen, die nach einer genauen Vermessung des Gipsmodells die Größe und Lage der äußersten Punkte des Modells angeben, die dann mit schwarzen Punkten auf dem Stein bezeichnet werden. Danach, wenn der Meißel sich tiefer in den Block hineingearbeitet, werden mehr und mehr Dimensionen des Gipsmodells gemessen und mit mathematischer Genauigkeit auf die Marmorstatue übertragen, der man aber noch immer eine soweit erhöhte Oberfläche beläßt, daß der Künstler selbst, indem er fortnimmt, letzte Hand an seine Arbeit legen kann.“

Auf diese Weise verfuhr auch CANOVA; er selbst gab seinen Werken stets den letzten Schliff. Nicht so THORVALDSEN, der nur noch kleine Tonskizzen anfertigte, die von den Mitarbeitern in Gips umgesetzt, vergrößert und in Marmor übertragen wurden. Nur durch diesen Werkstattbetrieb, der auch bei längerer Abwesenheit des Künstlers weiterlief, war der gewaltige Umfang von THORVALDSENS Oeuvre möglich; allein sein Museum in Kopenhagen besitzt von ihm 860 auf diese Weise hergestellte Skulpturen.

Beide Künstler haben neben ihren imitierenden Antikenvariationen auch zahllose Bildnisse geschaffen. Hier mussten sie Mittelwege finden, um die gegebene Wirklichkeit des Modells schönheitlich zu veredeln.

Ihr Arbeitsziel war die durch

„das Studium der auf Grund der Antike zur Schönheit geläuterte Natur“ (CANOVA).

Die Klassizisten weichen also vor der konkreten Wirklichkeit zurück, verwandeln sie in den unbestimmten Begriff Natur, sehen die dann aus dem Blickwinkel der Antike an und machen daraus schließlich etwas Schönes, Ideales, Erbauliches, Vergnügliches.

Denn, so WINCKELMANN:

„Alle Künste haben den gedoppelten Endzweck: sie sollen vergnügen und zugleich unterrichten.“

Suche nach passenden Schlagwörtern

- Antike

- Skulpturen

- Abguss

- erste Version

- Marmor

- Natur

- Kopie

- Begriff NaturKunstgattung

- Werkstattbetrieb

- HEINRICH KELLER

- Tonskizzen

- BOULLEE

- WINCKELMANN

- Phidias

- Gipsmodell

- Ruhm

- Umrisse

- Figürlichkeit

- Bronze

- Antikenvariationen

- Statue

- ANTONIO CANOVA

- Apoll

- Baukunst

- Kenotaph

- Körperhaftigkeit

- Kontur

- Bildhauerei

- Bildwerke

- Nachahmung

- Kunst

- Kopenhagen

- Dorypheros

- Bildhauer

- PIETRO FINELLI

- Belvedere

- Punktiermethode

- Werkstatt

- Punktierverfahren

- Speerträger

- Gips

- Malerei

- monumentale Tempel

- Arbeitsziel

- Perseus

- Museum

- Jason mit dem goldenen Vlies

- Vorbilder

- Zeichnung

- BERTEL THORVALDSEN