Gliederung des Formats

In Malerei und Grafik wählen die Künstler bewusst die Größe der Bildfläche (Format; lat. Formatum = das Geformte, das Genormte, das Geordnete). In das Format gehen die ausdrucksbestimmenden Richtungswerte (Hochformat, Querformat, zentriertes Format ...) und Begrenzungslinien ein. Das Bildformat ist wesentlich mitbestimmend für die Motivbetonung.

Das Format

Beim Tafelbild herrscht das rechteckige Hoch- oder Querformat vor dem Quadrat, dem Dreieck oder dem Tondo (kreisrundes Format, Rundbild) vor. Tondo war ein beliebtes Format in der Florentiner Kunst des 15. und 16. Jahrhunderts. Daneben gibt es Kombinationen, z. B. Hochformat mit Spitzbogen oder Halbkreis als oberem Abschluss oder völlig eigenwillige und mehrteilige Formate.

Oft werden bei der Untersuchung von Kunstwerken Kompositionslinien in unterschiedlichen Richtungen nachvollzogen, die bewusst oder unbewusst konstruiert wurden.

So kann die Gliederung eines rechteckigen Formats randparallel erfolgen. Es ergeben sich die Senkrechte und die Horizontale. Die das Bild vertikal Halbierende, die Mittelsenkrechte, ergibt eine Symmetrie mit der Wirkung von Ausgewogenheit.

-

EL GRECO: „Das Letzte Abendmahl“;1596; Bologna, Pinacoteca Nazionale(senkrechte Mittelachse)

El Greco - © 2003 The Yorck Project

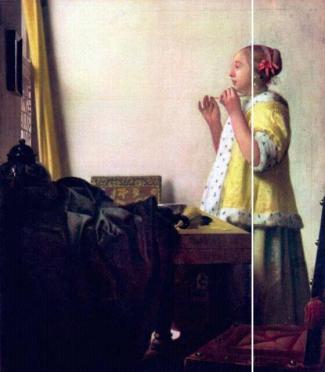

Solche symmetrische vertikale oder horizontale Teilung kann sowohl harmonisch als auch eintönig wirken, weshalb Künstler den Schwerpunkt des Bildes häufig bewusst aus der Mitte verlagerten und damit ein sogenanntes „optisches Gleichgewicht“ erzielten.

-

JAN VERMEER VAN DELFT: „Frau mit Perlenhalsband“;1665; Berlin, Gemäldegalerie.(senkrechte Achse nach rechts verschoben)

Jan Vermeer van Delft - © 2003 The Yorck Project

Bei einer Gliederung mittels der Diagonalen entsteht eine dynamische Wirkung.

Die Kompositionslinien, die nicht immer deutlich zu erkennen sind, sondern auch fiktiv sein können durch bewusst gesetzte Blickpunkte, die das Auge lenken, helfen zu erkennen, wo der Künstler Schwerpunkte im Bild gesetzt hat.

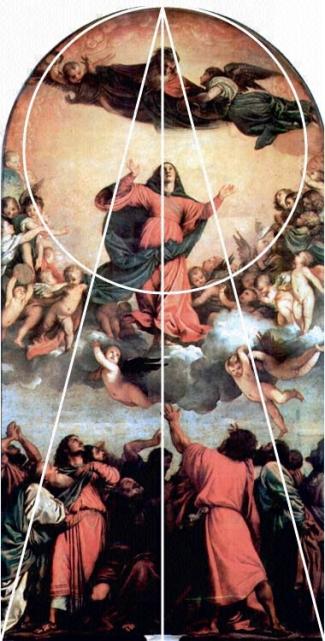

Es gibt aber auch weitaus kompliziertere geometrische Kompositionsfiguren, die einen starken symbolischen Charakter besitzen. Dazu gehören der Halbkreis und der Kreis als Zeichen der Vollkommenheit des Himmels, das Quadrat, das die Erde symbolisiert und das Dreieck – das Zeichen für göttliche Dreifaltigkeit.

-

PETER PAUL RUBENS: „Amazonenschlacht“;um 1619; München, Alte Pinakothek.(große und kleine Ellipsen als Kompositionsfiguren)

Peter Paul Rubens - © 2003 The Yorck Project

Diese Figuren fanden, auch in Kombination, besonders in der Renaissance Anwendung, während im Barock Diagonalen, Ellipsen und gedrehte Figuren Kompositionsprinzipien in Verbindung mit extremen Perspektiven und uneinheitlichen Lichtquellen waren.

-

TIZIAN: „Maria Himmelfahrt“,Hochaltar für Sankt Maria Gloriosa dei Fari in Venedig;1516–1518; Venedig, Santa Maria Gloriosa dei Frari.(Mittelsenkrechte, Kreis, Dreieck als Kompositionsfiguren)

Tizian - © 2003 The Yorck Project

Solche Schemata sind also charakteristisch für verschiedene Epochen und geben damit auch Auskunft über das jeweilige Weltbild und geistige Haltungen.

Kompositionsfiguren einzeichnen.

Wirkung von Bildelementen im Format

Wesentlich für die Wirkung eines Gemäldes sind die Größe und die Anzahl der Bildelemente im Format.

-

CASPAR DAVID FRIEDRICH: „Mönch am Meer“;um 1808–1809; Berlin, Schloss Charlottenburg(Wirkung von Ruhe durch Anzahl und Größe der Bildelemente)

Casper David Friedrich - © 2003 The Yorck Project

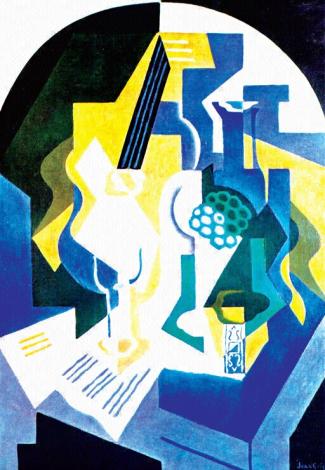

Einzelne Elemente können auf der Bildfläche z.B. unübersehbar, besonders wichtig oder isoliert wirken. Eine Vielzahl von Bildelementen strahlt eher Unruhe aus, besonders, wenn diese unterschiedlich ausgerichtet sind. Die Größe der Bildelemente ruft in direkter Abhängigkeit zur Formatgröße Wirkungen von winzig klein bis riesengroß, das Format „sprengend“ hervor.

-

JUAN GRIS: „Stillleben mit Fruchtschale und Mandoline“;1919; Basel, Galerie Beyeler(unruhigere Wirkung durch Anzahl und Position der Bildelemente)

Juan Gris - © 2003 The Yorck Project

Suche nach passenden Schlagwörtern

- Kunstwerk

- Kompositionsprinzipien

- Teilung

- Quadrat

- Schwerpunkt

- Renaissance

- Tafelbild

- Symbol

- Weltbild

- JAN VERMEER VAN DELFT

- Kompositionsfiguren

- Querformat

- Motiv

- CASPAR DAVID FRIEDRICH

- Elemente

- Bildfläche

- Gleichgewicht

- Grundlagen

- Tondo

- Formatgröße

- Gliederung

- Perspektive

- Format

- Mittelsenkrechte

- Peter Paul Rubens

- Dreieck

- Begrenzungslinien

- Kompositionslinien

- El Greco

- Diagonale

- Bildformat

- Figuren

- Grafik

- Barock

- Hochformat

- Gemälde

- TIZIAN

- Spitzbogen

- Senkrechte

- JUAN GRIS

- Symmetrie

- Rundbild

- Bildelemente Malerei

- Richtungen

- Horizontale

- Schemata

- Halbkreis