Plastiken der Steinzeit

Steinzeitliche Fundstätten Europas und Asiens zeigen Figuren aus Mammutelfenbein, Knochen oder gebranntem Ton. Meist werden üppige Frauen mit schweren, hängenden Brüsten und betonter Beckenregion dargestellt. Diese Statuetten haben wahrscheinlich eine symbolische Bedeutung besessen. Die Frau, die Leben hervorzubringen vermochte, war so offenbar das Abbild des Leben spendenden Prinzips der Natur, der schöpferischen Kräfte des Lebens. Ihre überquellende Fülle und Fruchtbarkeit wird in der Betonung des oft schwanger dargestellten Leibes sichtbar. Auch Tierstatuetten, die oftmals mehrere Tiere verkörperten, wurden gefunden und dienten nach bisheriger Erkenntnis als Totem.

Altsteinzeit – die Frau der soziale Mittelpunkt

In der Lebenswelt der steinzeitlichen Jäger haben neben den Tieren auch die Frauen eine besondere Rolle gespielt. Die Frau war der soziale Mittelpunkt und sorgte für die Fortpflanzung und den Erhalt bzw. die Vergrößerung der Sippe. Die Rolle des Mannes als Vater scheint damals noch nicht klar gewesen zu sein.

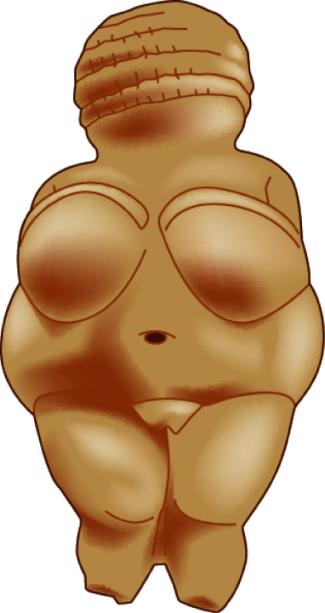

Die berühmteste Skulptur aus der jüngeren Altsteinzeit ist die sogenannte „Venus von Willendorf“, eine in Österreich gefundene Frauenstatuette. Etwa zeitgleich mit den Bildern der Höhle von Chauvet entstand diese nur 11,5 cm große Skulptur aus Kalkstein. Hände, Arme, Unterschenkel und Kopf sind nur skizzenhaft dargestellt. Durch die Überbetonung der weiblichen Geschlechtsmerkmale wird sie als Wunschbild einer gebärtüchtigen Frau empfunden, die auch für ihre Nachkommenschaft sorgen kann.

-

Venus von Willendorf (Zeichnung)

Walter-Maria Scheid - Walter-Maria Scheid, Berlin

Fast ausschließlich solche Frauenstatuetten fanden sich in einer riesigen Verbreitungszone zwischen Atlantik und Baikalsee. Bei einigen ist der Leib so stark vorgewölbt, dass es sich um Schwangere zu handeln scheint; einige sind mit Halsketten und Gürteln geschmückt.

Nicht alle dieser weiblichen Figuren haben Köpfe. Wohl aus ritueller Scheu hat man viele völlig gesichtslos, manchmal mit einer Haube oder angedeuteten Haartracht dargestellt. Gefunden wurden sie meist in Nischen oder in Herdnähe von Behausungen. Vielleicht waren sie Symbole der „Stammmutter“, der „Herrin des Herdes“ und der Fruchtbarkeit. Als Material verwendete man Elfenbein, Geweih, Knochen, Gagat (Pechkohle), Rötel, Ton und Stein. Bis auf wenige Ausnahmen sind die Figuren nackt.

Unweit der Höhle von Lascaux bei Laussel wurde an einem Felsüberhang ein 47 cm großes Relief einer Frau entdeckt, das möglicherweise eine Muttergottheit darstellt und ca. 20 000–19 000 v.Chr. entstanden ist. Der Körper ist frontal aus dem Fels geschlagen, der Kopf im Profil zur rechten erhobenen Hand, die ein Bisonhorn hält, gedreht.

Aus Baden-Württemberg sind kleine Tierstatuetten (Mammut, Löwe, Bär, Wisent, Pferd) und ein „Löwenmensch“ bekannt geworden. Dieser „Löwenmensch“ – eine kleine Elfenbeinstatue – ist nur 29,6 cm groß. Seine einzelnen Körperteile sind verschiedenen Lebewesen entlehnt. Wahrscheinlich stand dafür der Höhlenlöwe als Totem Pate.

Plastiken der Jungsteinzeit

In der Jungsteinzeit (Neolithikum) war die Gestaltung und Anbetung weiblicher Götter auf der Basis eines mutterrechtlichen Gesellschaftssystems entstanden. Die Frau war nicht nur der soziale Mittelpunkt, sondern bestimmte auch das Geschlecht der obersten Gottheit. Deshalb wurden vor allem weibliche Statuetten, die Gottheiten symbolisierten, aus Ton geformt.

Auf Tempelaltären, an Opferplätzen, in Vorratsbehältern, in Höhlen und Gräbern wurden offensichtlich Figurengruppen für die Ausübung religiöser Rituale eingesetzt. Die kleinen Statuen sind als Idole menschlich bzw. halb menschlich und halb tierisch gekennzeichnet.

| Gestaltungsformen von Plastiken und ihre Bedeutung | |

| Gestaltungsformen | Bedeutung |

Göttinnen als Herrin der Natur | Verkörpern Lebenserhaltung und Lebensvernichtung Kreislauf von Geburt, Tod, Wiedergeburt; Kreislauf der Jahreszeiten |

Göttinnen mit betonten Geschlechtsmerkmalen oder deren Symbolen Tiere: Kröten, Frösche, Igel, Bienen, Stierköpfe, Schmetterlinge | Verkörpern Fruchtbarkeit |

Vogelgöttinnen, Schlangengöttinnen, Haus- und Tempelgöttinnen | Verkörpern Lebensenergie, Schutzfunktion |

Götter Kentauren, Schlangen | Verkörpern die Wächter der Natur |

Eine Ausnahme bildet die sogenannte „Magna Mater“ von Malta (ca. 3000–2500 v.Chr.). Der Torso dieser Skulptur mit dicken Beinen ist in ein rockähnliches Gewand gekleidet und bildet das untere Teil einer vermutlich über 2 m großen korpulenten Kolossalstatue. In Malta wurde sie vermutlich als „Große Muttergöttin“ bzw. als „Mutter Erde“, aus deren Schoß alle Dinge und Wesen hervorgehen und in den sie wieder zurückkehren, verehrt.

-

„Magna Mater“ von Malta

E. Oertel