Formen der Mehrstimmigkeit

Mehrstimmigkeit (auch Multisonanz) bezeichnet im phänomenologisch-kulturübergreifenden Sinn das intendierte gleichzeitige Erklingen unterschiedlicher Tonhöhen, Melodielinien oder Harmonien. In der Gestaltungsweise ist die Mehrstimmigkeit entweder eher vertikal-harmonisch oder horizontal-polyphon ausgerichtet.

1 Typen und Techniken der Mehrstimmigkeit

Unter Mehrstimmigkeit (Multisonanz) wird im kulturübergreifenden Sinn eine musikalische Gestaltungsweise verstanden, die sich sowohl in der Vokal- als auch der Instrumentalmusik aus einem simultanen oder sukzessiven Zusammenklingen unterschiedlicher Tonhöhen ergibt. Dieses Zusammenklingen kann

- vertikal-klangorientiert oder

- horizontal-polyphon

konzipiert sein. Im Unterschied zum Einzelgesang (Monodie) oder dem strengen chorischen Unisono (ital.. „Einklang“) schreiten in der Polyphonie die einzelnen Stimmen unabhängig von einander in selbstständigen Klanglinien voran.

-

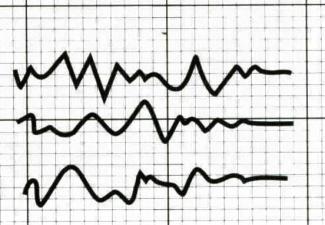

Polyphonie

Das Singen in verschiedenen Oktavlagen von Männer-, Frauen oder Kinderstimmen wird nicht überall zur Mehrstimmigkeit gerechnet, ebenso wenig die einfache bordunierende Haltestimme als Gerüstbordun, die in der Funktion eines Liegetons durch keine spezifisch melodische Individualität gekennzeichnet ist und deshalb vielfach nicht polyphon empfunden wird. Trotzdem handelt es sich bei Oktavparallelen wie auch beim harmonischen Bordun (Hörbeispiel 1) um eine klanglich-vertikale Mehrklangbildung.

-

bordun.mp3

Audiodatei -

bordun.ogg

Audiodatei

Parallelharmonien

Parallele Zusammenklänge (Parallelharmonien) ergeben sich vor allem beim Singen und Musizieren in Intervallen von

- Sekunden,

- Terzen,

- Quarten,

- Quinten und

- Oktaven oder

- in mehrgliedrigen Akkordsequenzen (z.B. als parallele Dreiklänge oder als volkstümlicher Fauxbourdon in Sextakkordfolgen).

Fauxbourdon = aus dem italien. falso bordone, falscher Bass

Ordnen sich alle Stimmen einer melodieführenden Hauptstimme gleichrhythmisch unter, so dass diese mit blockhaften Akkorden grundlegend verstärkt wird, spricht man von Homophonie.

-

Homophonie

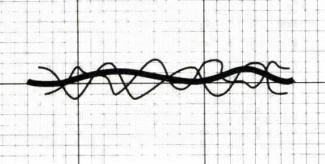

Eine Besonderheit stellt die Heterophonie dar, wörtlich die „Andersstimmigkeit“. Hierbei wird eine Grund- oder Kernmelodie in verschiedenen kleineren Varianten ein und desselben musikalischen Ablaufs von mehreren Stimmen gleichzeitig realisiert (auch Variantenheterophonie oder Simultanvariation).

-

Heterophonie

- Überlagerungen von gleichwertigen Stimmen, wo das melodische Distanz- oder Konsonanzprinzip wirkt oder wo Ruf und Antwort sich ineinander verschränken,

- polyplane Rezitationen,

- Gestaltvariationen,

- Ostinato-Begleitungen,

- Imitation,

- Kanonführung und

- Cluster-Klänge

sind weitere konstitutive Elemente, aus denen sich diverse Mehrklangbildungen oder horizontal-polyphone Klangkonzeptionen abzeichnen.

2 Heterophonie

Heterophone Ausdrucksformen der Multisonanz sind in allen Kulturen unterschiedlich ausgeprägt. Zufällige oder auch intendierte kleinere Abweichungen beim Simultanvortrag derselben Melodie finden sich vor allem in den linear-melodieorientierten Gesangs- und Musizierstilen

- der islamisch geprägten nordafrikanischen Länder,

- der arabischen Länder (den maqam-Kulturen),

- auf dem Balkan,

- in Persien und Zentralasien

- bis hin in den Vorderen Orient.

Oft ist es ein Sänger, der sich selbst z.B. auf einem rebab-Instrument begleitet und mit diesem die gesungene Melodielinie varianten-heterophon ausschmückt und verziert, oder es ist zum Beispiel ein kollektiver Tanz mit gemischtem Gesang, wie bei den marokkanischen Berbern oder bei einem Gesang des Stammes der Wodaabe Fulani in Nigeria, in denen die Stimmen sich gegenseitig mit größeren oder kleineren Varianten verflechten [Hörbeispiel: Ruumi, Ummalee, Wodaabe-Fulani].

Auch in den für Afrika typischen Orchesterbesetzungen von

- Gesang,

- Xylophon,

- Streichlaute und

- Harfe

entwickeln sich die Stimmen selten oder nie in einem unisonen Nebeneinander, sondern variieren die Melodie in rhythmischer und auch melodischer Hinsicht.

Beim gemeinsamen Singen im äthiopisch-koptischen Kirchengesang wird die Grundlinie der Melodie in ausgeprägter Heterophonie und mit komplexen Kleinverzierungen umschlungen. In Südamerika wiederum, bei den Shuar-Indianern (Jivaro), kennt man kanonartig gesungene Heterophonie im kollektiven Gesang von Frauen und Männern.

Auch die Chorotes in Argentinien formen eine Art einfacher Mehrstimmigkeit, wenn mehrere Sänger die gleiche Melodie, versetzt, zum Teil wie für sich selber, unabhängig von den anderen singen und so den Eindruck einer kanonartigen Heterophonie hervorrufen (Hörbeispiel 2).

-

0703_hb1.ogg

Audiodatei -

0703_hb1.mp3

Audiodatei

Heterophonie ist nicht nur in außereuropäischen Traditionen und Hoch-Kulturen, sondern auch in der Volksmusik Europas eine weitverbreitete Praxis. Bekannt ist etwa das heterophone Zusammenwirken von Gesang und nyckelharpa, der schwedischen bzw. norwegischen Fidel mit Tastatur. Das Instrument funktioniert ähnlich der Drehleier und Resonanzsaiten. Die nyckelharpa verziert die Gesangsweise in heterophoner Umspielung.

Überall, wo gemeinsam gesungen wird, erklingt mehr oder weniger ausgeprägt die Heterophonie. Das gilt besonders für die traditionellen Lieder

- in Nordrussland,

- in der Ukraine und

- in der Ostslowakei.

Heterophone Stilformen finden sich zudem in den asiatischen Ländern, wie im Ensemble der Peking-Oper, wo die er-hu-Fidel zusammen mit dem Orchester die Melodie unaufhörlich spielt und diese sich mit den Gesangsphrasen variativ verknüpft.

Heterophone Spielweisen als zentrale Stilelemente der Variantenbildung finden sich auch in der thailändischen und indonesischen Orchestermusik, wobei

- die großen Gongs die grobe,

- die Metallophone und die Xylophone die detailliertere

Melodielinie umreißen. Die Hauptmelodie wird variiert durch Singstimmen, Flöten und Stachelgeige (Hörbeispiel 3).

-

0113_hb1.mp3

Audiodatei -

0113_hb1.ogg

Audiodatei

In der japanischen Musik, wo die heterophone Praxis in der Kunstmusik eines der wichtigsten Stilmerkmale abgibt, ist der heterophone Anteil auch im gagaku sehr oft durch leicht versetzte Einsätze der einzelnen Stimmen charakterisiert.

Im kammermusikalischen Bereich setzt die Gesangsstimme, die von shamisen (Zupfinstrument mit drei Saiten) und koto (mit Seide bespannte Wölb-Brett-Zither) begleitet wird, manchmal etwas vorzeitig, manchmal etwas verzögert ein. Bei dieser Art von Synkopierung ergeben sich in der Variantenheterophonie automatisch auch einzelne klein-intervallige Zusammenklänge.

3 Von Parallelharmonien und hoquetierenden Zusammenklängen

In Island wird das Singen in Quintenparallelen seit frühen Zeiten praktiziert. Eine Theorie geht davon aus, dass das Parallel-Organum als homophone Art der Mehrstimmigkeit auf vergleichbare volksmusikalische Singpraktiken zurückzuführen sei (Hörbeispiel 4 ).

-

0703_hb2.ogg

Audiodatei -

0703_hb2.mp3

Audiodatei

Parallel-Mehrstimmigkeit ist nicht nur in Afrika, sondern auch im Südseeraum zuhause. Innerhalb Mikronesiens sind Gesänge in Quartenparallelen verbreitet. Das Singen in Sekundparallelen ist bei chorisch ausgeführten Tanzliedern auf den Karolinen-Inseln (Mikronesien) belegt.

Eine herausragende Stellung nehmen in Bosnien-Herzegowina die ganga-Lieder ein, die je von Männern oder Frauen ausgeführt werden und mit ihren Sekund-Reibungen eine Schwebungsdiaphonie erzeugen. Solche Sekundparallelen, von der Vorsängerin und der Sängergruppe vorgetragen, werden als physikalisch reizvoll und als besonders „glatt“ empfunden.

Als Vokalpraxis ist diese Form des Singens in Sekundparallelen heute noch auf dem Balkan,

- in Serbien,

- Bosnien-Herzegowina und

- besonders in Bulgarien

bekannt und beliebt.

Das „Aus-Terzen“ und Singen in parallelen Sexten ist in der harmonisch orientierten Volksmusik Europas seit dem 19. Jahrhundert eine Improvisations-Praxis geworden. Überall, wo sich die europäische Musik im Zuge des Kolonialismus und der Missionierung mit christlichen Gesängen und Hymnen verbreitet hat, sei es in den früheren portugiesischen und spanischen Kolonien oder auf den Philippinen und den Pazifikinseln, finden sich diese Formen der Parallelharmonien, vielfach in enger Verbindung zu mehrstimmigen Hymnen. Ähnliches gilt auch in ganz Polynesien bis hin zu den vierstimmigen Hymnen britischer und amerikanischer Prägung.

Eine besondere instrumentale Mehrstimmigkeit findet man im Inselstaat Tonga (Südpazifik). Einzelne in Gruppen aufgeteilte Muschelhörner werden auf unterschiedlichen Tönhöhen intoniert und spielen je einen ständig wiederholten kurzen Rhythmus, wobei die Spieler jeweils versetzte Atempausen machen, so dass ein stetiger Klangfluss entsteht. Bei den Are’are der Malaita-Inseln (Salomon-Inseln) findet sich neben der Vorliebe für polyphonen Gesang auch eine Praxis des zwei- bis vierstimmigen Panflötenspiels im Ensemble. Die Mehrstimmigkeit baut auf kurzen Phrasen der Panflöten auf, die im Einzelnen hoquetusartig miteinander verschränkt werden.

Hoquetus = lateinisiert aus dem altfranz. hoqueter, möglicherweise aus dem arab. al-qatc = schneiden oder îqâ’ât Rhythmen, Musik, rhythmische Faktur, Satzart oder eine Gattung, ; ital. ochetto

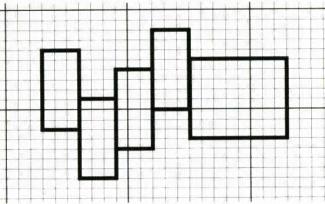

Eine vielfältige Form des Zusammenspiels

- in parallelen Oktaven,

- in Quintenparallelen oder

- in Oktav-Quint-Quart-Aufspaltungen

ist mit den zahlreichen Typen der traditionellen Kerb-, Kernspalt- und Panflöten-Ensembles in den Andenhochländern verbreitet. Bei bestimmten siku-Panflöten-Ensembles, aber auch bei besonderen pinkillos- und quena-Ensembles werden die parallelen Oktavklänge häufig durch ein dazwischen liegendes Register von Quint-/Quartparallelen aufgespalten oder etwas seltener durch zwei im ungefähren Tritonusabstand parallel geführte Stimmen besetzt.

siku = Panflötenart der Anden aus Schilfrohr, deutsch auch Zamponia genannt,

pinkillos= Kerbflöte

quena = Andenflöte aus Holz oder Bambus, Kerbflöte

Ein mit großen Trommeln und einem Triangel begleitetes Panflöten-Ensemble der Kallawayas (Bolivien) verdichtet die in Oktav-, Quint- und Quartparallelen erklingende Melodie im Zusammenwirken der hoquetierenden zehn obertonreichen Panpfeifenpaare zu einem bunten Klangfarbenspektrum (Hörbeispiel 5).

-

0703_hb3.mp3

Audiodatei -

0703_hb3.ogg

Audiodatei

4 Polyphonie

Seit dem 15. Jahrhundert, noch vor dem Kontakt mit der europäischen Schifffahrt, sind in den sub-saharischen Gebieten Afrikas frühe Belege der Mehrstimmigkeit nachgewiesen. Diese machen es wahrscheinlich, dass die afrikanische Mehrstimmigkeit eine weit zurückreichende Geschichte aufweist. Das betrifft vor allem Regionen der Niger-Kongo-Sprachfamilie sowie den khoisan-sprachigen Raum Süd- und Südwest-Afrikas.

khoisan-Sprachen sprechen u.a. die Khoi, abfällig auch Hottentotten genannt, sowie die San, die man als Buschmenschen kennt.

Am häufigsten verbreitet ist die homophone Mehrstimmigkeit mit analoger Stimmführung. Hier singen zwei oder mehrere Stimmen gleichzeitig in analoger Weise den gleichen Text auf mehreren Tonhöhenebenen. Oft werden diese auch verbunden mit zusätzlichen Gegen- oder Seitenbewegungen. In vielen Fällen antwortet der Chor einem Vorsänger mehrstimmig, wobei zusätzlich Überlappungen eintreten können, die ein eigenwilliges Konsonanzschema zu erzeugen vermögen. So zeigt etwa ein Dreschlied der Shona Zimbabwes ein homophones Verfahren, das zugleich auch polyphon ausgerichtet ist.

Ein zweite Art polyphoner Mehrstimmigkeit mit ineinandergreifender Stimmführung findet man bei den Pygmäen und Buschmännern, die ihre vokalen Formen mit rhythmisch-melodisch verschieden gearteten Linien gestalten und auf unterschiedlichen Texten derart ineinander greifen lassen, dass sich (ähnlich der Hoquetustechnik) unterschiedliche Anfangs- und Endpunkte der einzelnen Phrasen ergeben. Diese verfestigen sich zu einem eigentlichen kontrapunktähnlichen Geflecht.

Kontrapunktartige Polyphonien finden sich außerhalb der europäisch geprägten Dreiklangtechnik auch etwa

- in West-Neu-Guinea bei den Eipos,

- auf den Salomon-Inseln bei rituellen Tänzen,

- bei chorischem Singen der Banda Linda in der Zentralafrikanischen Republik oder

- auf Taiwan beim Stamm der Ami.

5 Mehrstimmigkeit in der Volkmusik Europas

Die mehrstimmige europäische Volksmusik ist regional sehr differenziert und durch die verschiedenen Einwirkungen der funktionellen Dreistimmigkeit (etwa in Albanien) und der vier- und fünfstimmigen gemischt-chörigen Sätze

- in den Alpenländern,

- in kärntischen,

- slowenischen,

- slowakischen,

- russischen und

- ukrainischen Volksliedern

kulturhistorisch unterschiedlich geprägt.

- Ob homogener Schmelzklang (wie bei den tenores in Sardinien) oder

- Bordun-Dreistimmigkeit mit Ostinato und antiphonalen Elementen in Südalbanien,

- ob doppelchörige Mehrstimmigkeit sporadisch mit zwei zweistimmigen Gruppen in kanonischer Führung bei den Slowenen und Bulgaren oder

- komplex-parallele Mehrstimmigkeit mit dissonanten Klängen und Intervallfortschreitungen,

sowohl die vokale als auch die instrumentale Mehrstimmigkeit umfasst in Europa nahezu alle Formen, Techniken und Stile.