Der Wirkungsgrad

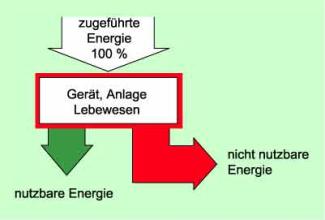

Der Wirkungsgrad eines Gerätes, einer Anlage oder eines Lebewesens gibt an, welcher Anteil der zugeführten Energie in nutzbringende Energie umgewandelt wird.

| Formelzeichen: Einheit: | 1 oder in Prozent (%) |

Der Wirkungsgrad ist damit ein Maß für die Güte der Energieumwandlung bzw. ein Maß für den Grad der Nutzbarkeit der zugeführten Energie. Er ist immer kleiner als 1 bzw. kleiner als 100 %.

Bei den meisten Vorgängen in Natur, Technik und Alltag wird eine Energieform in mehrere andere Energieformen umgewandelt.

So wird z. B. bei einer Glühlampe elektrische Energie zugeführt (Bild 1). Die nutzbare Energie ist die Energie des Lichtes. Es entsteht auch thermische Energie, die in Form von Wärme an die Umgebung abgegeben wird. Die Entstehung thermischer Energie ist unvermeidlich. Sie ist aber in diesem Falle unerwünscht und nicht weiter nutzbar.

Ähnlich ist das bei einem Pkw-Motor. Die zugeführte chemische Energie des Kraftstoffes wird nur zu etwa 20 % für die Fortbewegung genutzt. Etwa 80 % der zugeführten Energie werden in Form von Wärme an die Umgebung abgegeben. Auch beim Menschen wird ein erheblicher Teil der mit der Nahrung zugeführten Energie in Form von Wärme an die Umgebung abgegeben und nicht weiter genutzt. Je größer der Anteil der nutzbaren (nutzbringenden) Energie ist, desto günstiger ist ein Gerät, eine Anlage oder ein Lebewesen für die Energieumwandlung. Die Güte eines Gerätes, einer Anlage oder eines Lebewesens bezüglich der Energieumwandlung wird durch den Wirkungsgrad gekennzeichnet.

Der Wirkungsgrad ist ein Maß für den Grad der Nutzbarkeit der zugeführten Energie. Er ist immer kleiner als 1 bzw. kleiner als 100 %.

So bedeutet z. B. ein Wirkungsgrad von 0,2 oder von 20%: 20% der zugeführten Energie werden für einen bestimmten Zweck in nutzbringende Energie umgewandelt. Die übrigen 80% sind für den betreffenden Zweck nicht nutzbar.

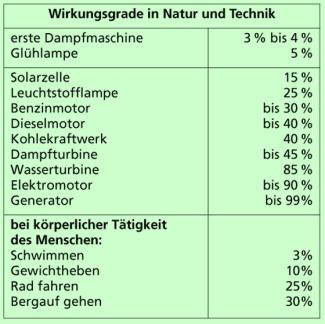

Wirkungsgrade in Natur und Technik

In Bild 2 sind Beispiele für Wirkungsgrade von Geräten, Anlagen und des Menschen angegeben. Sie haben sehr unterschiedliche Werte und können auch bei einem bestimmten Gerät, z.B. einem Transformator, je nach Bauart und verwendeten Materialien recht verschieden sein. Insofern sind die in der Übersicht (Bild 3) angegebenen Werte als Durchschnittswerte anzusehen.

Berechnen des Wirkungsgrades

Der Wirkungsgrad kann mit folgenden Gleichungen berechnet werden:

Die genannten Gleichungen sind gleichwertig. Sie ergeben sich daraus, dass zwischen den drei Größen Energie, Arbeit und Leistung enge Verknüpfungen bestehen. Die Arbeit ist gleich der Änderung der Energie. Die Leistung ist gleich dem Quotienten aus Arbeit und Zeit:

Da die nutzbringende (nutzbare) Energie, Arbeit oder Leistung stets kleiner ist als die aufgenommene (zugeführte) Energie, Arbeit oder Leistung, ist der Wirkungsgrad immer kleiner als 1 bzw. kleiner als 100 %.

Gesamtwirkungsgrad einer Anlage

Der Wirkungsgrad einer einzelnen Maschine ermöglicht noch keine Aussage über den Wirkungsgrad einer komplexen Anlage, z. B. über den Wirkungsgrad einer Heizungsanlage oder über den Wirkungsgrad einer Energiesparlampe, bezogen auf die für die Herstellung der elektrischen Energie verbrannten Kohle. Diesen Wirkungsgrad einer komplexen Anordnung bezeichnet man auch als Gesamtwirkungsgrad.

Will man eine Aussage über den Gesamtwirkungsgrad einer Anordnung treffen, so muss man die ganze Kette der Energieumwandlungen verfolgen und die Wirkungsgrade bei jeder einzelnen Energieumwandlung kennen.

Betrachten wir als Beispiel eine Energiesparlampe mit einem Wirkungsgrad von 0,2 oder 20%. Sie wird mit Elektroenergie betrieben, die in einem Kraftwerk bereitgestellt wird. Nimmt man an, dass der Wirkungsgrad des Kohlekraftwerkes 35 % und der Wirkungsgrad bei der Übertragung von Elektroenergie vom Kraftwerk bis zum Haushalt 90% betragen, dann erhält man als Gesamtwirkungsgrad:

Das bedeutet: Der Gesamtwirkungsgrad beträgt 0,063 oder 6,3 %. Es werden also nur 6,3% der bei der Verbrennung von Kohle frei werdenden Energie beim Betrieb einer Energiesparlampe für die Beleuchtung genutzt. Die übrigen 93,7% sind für den betreffenden Zweck nicht nutzbar. Bei einer Glühlampe mit einem Wirkungsgrad von 5% würde der Gesamtwirkungsgrad nur etwa 1,6% betragen.

Allgemein lässt sich der Gesamtwirkungsgrad einer Anordnung mit folgender Gleichung berechnen: