Magnetisches Feld

Der besondere Zustand des Raumes um Dauermagnete sowie um stromdurchflossene Leiter und Spulen, in dem auf andere Magnete oder Körper aus ferromagnetischen Stoffen Kräfte ausgeübt werden, wird als magnetisches Feld bezeichnet. Solche Magnetfelder können sehr unterschiedliche Formen und verschiedene Stärken haben. Magnetische Felder können wir mit unseren Sinnesorganen nicht erfassen, sie sind nur an ihren Wirkungen erkennbar. Das gilt insbesondere auch für das ständig vorhandene, relativ schwache Magnetfeld der Erde, die ein großer Dauermagnet ist.

Magnetfelder können wie andere Arten von Feldern mithilfe von Feldlinienbildern oder feldbeschreibenden Größen charakterisiert werden. Sie können auf andere Körper einwirken, können aber auch abgeschirmt werden.

Das magnetische Feld

Als magnetisches Feld oder Magnetfeld bezeichnet man den Zustand des Raumes um Magnete, in dem auf andere Magnete oder beliebige andere Körper, insbesondere auch Körper aus ferromagnetischen Stoffen, Kräfte ausgeübt werden. Ein Magnetfeld können wir mit unseren Sinnesorganen nicht wahrnehmen, es ist nur an seinen Wirkungen erkennbar. So richten sich beispielsweise Eisenfeilspäne in einem Magnetfeld in charakteristischer Weise aus.

Arten von Magneten

Das Phänomen des Magnetismus ist schon seit dem Altertum bekannt. Magneteisenstein kommt als natürliches Mineral vor. Die Kräfte zwischen Körpern aus entsprechendem Material wurden frühzeitig bemerkt. Elektromagnetismus dagegen wurde erstmals 1820 durch den dänischen Physiker HANS CHRISTIAN OERSTED (1777-1851) nachgewiesen.

Als Dauermagnete bezeichnet man alle Körper, die ein intensives Magnetfeld erzeugen, ohne dass Strom durch sie hindurchfließt. Kleinere Dauermagneten nutzt man zum Aufsammeln von metallischen Kleinstteilen oder zum Befestigen von leichten Gegenständen an einer Magnettafel. Auch die Spitzen von einigen Schraubendrehern sind magnetisiert, wodurch die Metallschraube am Drehschlitz gehalten wird. Dauermagneten kommen auch dort zum Einsatz, wo man mittels elektromagnetischer Induktion einen Strom in kleinen Generatoren erzeugen möchte. Ein Beispiel hierfür ist der Fahrraddynamo.

-

Um einen Dauermagneten existiert ein magnetisches Feld, das zu einer Ausrichtung von Eisenfeilspänen führt.

L. Meyer, Potsdam

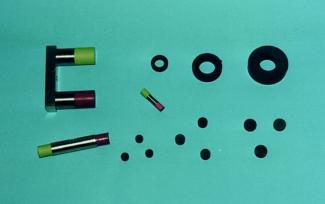

Als Materialien für die Herstellung von Dauermagneten eignen sich zum Beispiel Legierungen aus Eisen und Nickel, aber auch verschiedene keramische Werkstoffe und Neodym. Vor der Magnetisierung gibt man dem Werkstoff die gewünschte Form, die sehr vielgestaltig sein kann. Häufig benutzte Dauermagneten sind Hufeisenmagnete und Stabmagnete sowie zylinderförmige Magnete und Magnetblättchen.

-

Verschiedene Formen von Dauermagneten

L. Meyer, Potsdam

Der entscheidende Unterschied zwischen einem nicht magnetisierten Eisenstab und einem magnetisierten besteht in der inneren Struktur des Stoffes. Grundsätzlich gilt: Jeder Stoff besitzt magnetische Eigenschaften, die aber sehr unterschiedlich ausgeprägt sein können. sogenannte ferromagnetische Stoffe (Eisen, Nickel, Cobalt, verschiedene Legierungen) zeichnen sich durch eine Besonderheit ihrer inneren Struktur aus. Sie bestehen aus winzigen magnetischen Bereichen gleicher magnetischer Orientierung, die normalerweise allerdings regellos angeordnet sind. Man nennt diese Bereiche weißsche Bezirke oder Elementarmagnete. Aufgrund ihrer regellosen Anordnung kompensieren sich die schwachen Magnetfelder der weißschen Bezirke, sodass nach außen hin keine und nur eine geringe magnetische Wirkung auftritt.

Bringt man eine ferromagnetische Substanz in ein äußeres Magnetfeld, dann richten sich die weißsche Bezirke entlang der magnetischen Feldlinien des äußeren Feldes aus. Je stärker dieses Feld ist, desto größer ist der Ausrichtungseffekt. Bei einer hohen Feldstärke tritt Sättigung ein - dann sind alle weißschen Bezirke im ferromagnetischen Stoff einheitlich ausgerichtet. Diesen Vorgang bezeichnet man als Magnetisierung. Schaltet man das äußere Feld ab, dann bleibt die Ausrichtung der einzelnen Bereiche erhalten. Die Teilfelder überlagern sich zu einem kräftigen Magnetfeld. Ein Dauermagnet ist entstanden. Setzt man einen Dauermagneten hohen Temperaturen oder kräftigen mechanischen Stößen aus, so kann sich die Ausrichtung der weißschen Bezirke wieder ändern. Es kann eine Entmagnetisierung auftreten.

Den beschriebenen Effekt der Magnetisierung kann man zum Beispiel beobachten, wenn man eisenhaltige Kleinteile wie Schrauben oder Nägel über längere Zeit in der Nähe eines kräftigen Dauermagneten aufbewahrt. Die Kleinteile sind dann selbst magnetisch geworden. Entsprechendes gilt auch für gusseiserne Heizkörper im Magnetfeld der Erde.

-

Unmagnetisiertes (a) und magnetisiertes (b) Eisen im Modell

Mit Stromfluss ist Elektromagnetismus verbunden: Jeder stromdurchflossene Leiter ist von einem Magnetfeld umgeben. Besonders kräftig ist dieses Magnetfeld um stromdurchflossene Spulen mit Eisenkern. Eine stromdurchflossene Spule mit Eisenkern wird deshalb häufig auch als Elektromagnet bezeichnet, wobei es auch hier ähnlich wie bei Dauermagneten in Abhängigkeit vom Verwendungszweck sehr unterschiedliche Bauformen gibt. Ein Lasthebemagnet hat eine völlig andere Form als ein Elektromagnet, der in einem Türöffner oder in einem Relais vorhanden ist.

-

Eine stromdurchflossene Spule mit Eisenkern ist ein Elektromagnet: Sie zieht Körper aus ferromagnetischen Stoffen an.

L. Meyer, Potsdam

Eigenschaften von Magneten und von Magnetfeldern

Magnete haben charakteristische Eigenschaften, die sich folgendermaßen zusammenfassen lassen:

- Jeder Magnet besitzt zwei Stellen, an denen die Kraft auf einen Probekörper besonders groß ist. Man nennt diese Stellen die magnetischen Pole des Feldes, die beiden Pole Nordpol und Südpol. Dabei ist zu beachten, dass man bei keramischen Magneten auch solche herstellt, die mehrere Nord- und Südpole haben. Das ist z.B. bei keramischen Magneten der Fall, die sich in Fahrraddynamos befinden.

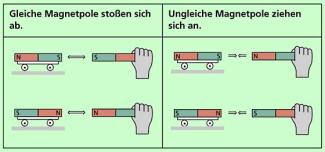

- Gleichnamige Pole stoßen sich ab, ungleichnamige Pole ziehen sich an..

- Befindet sich ein drehbar gelagerter Probemagnet im Feld eines anderen Magneten, so wirkt auf ihn aufgrund der Kräfte zwischen den Polen ein Drehmoment, das zu einer Ausrichtung des Probemagneten im Magnetfeld führt. So richtet sich z.B. eine Kompassnadel im Magnetfeld der Erde in Feldrichtung aus. Nähere Erläuterungen zu diesem Magnetfeld sind unter dem Stichwort „Magnetfeld der Erde“ gegeben.

Für magnetische Felder gilt darüber hinaus:

- Ein Magnetfeld besitzt Energie, die man mitunter als magnetische Energie bezeichnet.

- Änderungen eines Magnetfeldes breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit aus

-

Zwischen Magneten wirken anziehende oder abstoßende Kräfte

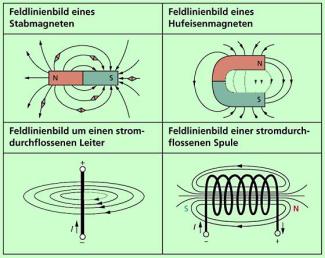

Darstellung von Magnetfeldern

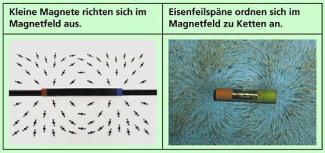

Magnetfeldern kann man ähnlich wie elektrische Felder und Gravitationsfelder mithilfe des Modells Feldlinienbild veranschaulichen. Bringt man kleine Magnete oder Eisenfeilspäne in ein magnetisches Feld, dann richten sich diese kleinen Magnete bzw. die Eisenfeilspäne in bestimmter Weise aus. Zeichnet man statt der kleinen Magnete bzw. der Eisenfeilspäne Linien, so erhält man ein Feldlinienbild.

-

Kleine Magnete oder Eisenfeilspäne richten sich in einem Magnetfeld in charakteristischer Weise aus.

L. Meyer, Potsdam

In Bild 7 sind verschiedene Feldlinienbilder von Dauermagneten und Elektromagneten dargestellt. Dabei gelten für die Feldlinienbilder von Magneten folgende Vereinbarungen:

- Die magnetischen Feldlinien verlaufen bei Dauermagneten im äußeren Raum vom Nord- zum Südpol.

- Je dichter die Feldlinien liegen, desto stärker ist das magnetische Feld.

- Die magnetischen Feldlinien sind im Unterschied zu elektrischen Feldlinien geschlossene Linien. Beim Feldlinienbild um einen stromdurchflossenen Leiter ist das offensichtlich, gilt aber auch für beliebige andere Feldlinienbilder, auch wenn man bei Dauermagneten die Feldlinien im Inneren dieser Magneten meist nicht zeichnet. Im Inneren einer Spule oder im Inneren eines Dauermagneten verlaufen die Feldlinien dann vom Südpol in Richtung Nordpol.

Geschlossene Linien bezeichnet man auch als Wirbel. Für die Feldlinien des magnetischen Feldes gibt es auch kein Anfang und kein Ende und damit auch keine Quelle für eine magnetische Feldlinie. Deshalb kennzeichnet man ein magnetisches Feld häufig auch in folgender Weise:

Ein Magnetfeld ist ein quellenfreies Wirbelfeld.

Außer durch Feldlinienbilder kann man magnetische Felder auch quantitativ durch die Feldgrößen magnetische Flussdichte und magnetische Feldstärke beschreiben. Mehr Informationen dazu sind unter den betreffenden Stichwörtern zu finden.

Magnetische Abschirmung

Bringt man einen geschlossenen ferromagnetischen Hohlkörper in ein Magnetfeld, dann kann man dieses Magnetfeld innerhalb des Hohlraumes nicht mehr oder kaum noch nachweisen. Der ferromagnetische Stoff schirmt das äußere Magnetfeld nahezu vollständig ab. Diesen Effekt bezeichnet man als magnetische Abschirmung.

Die magnetische Abschirmung beruht auf der hohen Permeabilität der ferromagnetischen Stoffe. Magnetische Feldlinien liegen in ferromagnetischen Stoffen besonders dicht beieinander, die Feldlinien verlassen einen geschlossenen Ring aus diesen Stoffen nicht, was man zum Beispiel zur Konstruktion von Ringspulen nutzt.

Im umgekehrten Fall treten die Feldlinien eines äußeren Magnetfeldes leicht in Körper aus ferromagnetischen Stoffen ein und laufen dann innerhalb dieser Körper bis zum Austritt weiter. Sofern das betreffende Objekt ringförmig oder hohl ist, gelangen keine magnetischen Feldlinien in das Innere eines solchen ferromagnetischen Körpers.

Besonders geeignet sind zur magnetischen Abschirmung weichmagnetische Stoffe, also Stoffe, die sich leicht magnetisieren und entmagnetisieren lassen. Das gilt insbesondere für Weicheisen.

Die magnetische Abschirmung wird technisch genutzt, um das stets vorhandene Erdmagnetfeld beispielsweise von hochempfindlichen Versuchsanordnungen fern zu halten, damit Messfehler bei der Bestimmung magnetischer Feldstärken ausgeschlossen sind.

Negativ wirkt sich die magnetische Abschirmung hingegen dort aus, wo man mithilfe eines Kompass es die Nordrichtung bestimmen möchte. Als im vorigen Jahrhundert die hölzernen Segelschiffe zunehmend durch Dampfschiffe aus Eisen abgelöst wurden, verlor der Schiffskompass mit Magnetnadel seine angestammte Bedeutung und musste in der Folgezeit durch die aufwendig konstruierten mechanischen Kreiselkompasse ersetzt werden.

-

Feldlinienbilder um Dauermagnete, einen stromdurchflossenen Leiter und eine stromdurchflossene Spule.

Suche nach passenden Schlagwörtern

- Magnetnadel

- Dauermagnete

- Kreiselkompasse

- Hans Christian Oersted

- Kompassnadel

- magnetische Pole

- magnetische Abschirmung

- Magnetfelder

- ferromagnetische Stoffe

- weißsche Bezirke

- Feldlinienbilder

- Elektromagnete

- Magnetfeld der Erde

- Magnetisches Feld

- Weicheisen

- quellenfreies Wirbelfeld

- Fahrraddynamo

- Ringspule

- Elementarmagnete

- Nordpol

- magnetische Felder

- Entmagnetisierung

- Südpol

- Magnetisierung

- magnetische Feldstärke

- Erdmagnetfeld

- Magnettafel

- magnetische Flussdichte

- Kompaß (neue Rechtschreibung: Kompass)

- Generator