Luftdruck und Wetter

Luftdruck und Wetter hängen eng miteinander zusammen. Ein Hochdruckgebiet ist häufig mit schönem Wetter, ein Tiefdruckgebiet mit schlechtem Wetter verbunden. Von den Druckunterschieden in der Atmosphäre ist es auch abhängig, in welcher Richtung und mit welcher Geschwindigkeit Wind weht. Druck- und Temperaturunterschiede bestimmen Luftströmungen an Bergen (Steig- und Fallwinde), Aufwinde oder die Entstehung von Föhn. Je nach den vorhandenen Bedingungen entstehen Wolken und Niederschlag in Form von Regen, Schnee oder Hagel. Aus zahlreichen Beobachtungsdaten und Messwerten ergeben sich kurz- und mittelfristige Wettervorhersagen.

Luftdruck und Wetter hängen eng miteinander zusammen. Ein Hochdruckgebiet ist häufig mit schönem Wetter, ein Tiefdruckgebiet mit schlechtem Wetter verbunden. Von den Druckunterschieden in der Atmosphäre ist es auch abhängig, in welcher Richtung und mit welcher Geschwindigkeit Wind weht. Druck- und Temperaturunterschiede bestimmen Luftströmungen an Bergen (Steig- und Fallwinde), Aufwinde oder die Entstehung von Föhn. Je nach den vorhandenen Bedingungen entstehen Wolken und Niederschlag in Form von Regen, Schnee oder Hagel. Aus zahlreichen Beobachtungsdaten und Messwerten ergeben sich kurz- und mittelfristige Wettervorhersagen.

Tiefdruckgebiete und Hochdruckgebiete

Der Luftdruck hat am Erdboden einen Normalwert von 1013,25 hPa. In Abhängigkeit von der Wetterlage kann dieser Luftdruck aber zwischen etwa 970 hPa und 1030 hPa schwanken. Gebiete mit niedrigem Luftdruck werden als Tiefdruckgebiete oder Tiefs, solche mit hohem Luftdruck als Hochdruckgebiete oder Hochs bezeichnet.

Diese Gebiete verschiedenen Luftdrucks kommen durch die unterschiedliche Erwärmung von Festland und Meer und die damit verbundenen Luftströmungen zustande. Dabei spielen sowohl globale als auch regionale Vorgänge eine Rolle. Die Lage von Tiefdruck- und Hochdruckgebieten ändert sich ständig. Damit entstehen unterschiedliche Wetterlagen und verschiedene Windrichtungen. Luft strömt dabei am Boden immer von Gebieten hohen Luftdrucks in Bereiche niedrigen Luftdrucks, vom Hoch zum Tief (Bild 2). Tiefdruckgebiete und Hochdruckgebiete, die das Wetter in Deutschland beeinflussen, werden hier mit weiblichen oder männlichen Vornamen benannt, wobei in geraden Jahren Hochdruckgebiete männliche und Tiefdruckgebiete weibliche Vornamen bekommen und in ungeraden Jahren umgekehrt.

Im Tiefdruckgebiet steigt die Luft, die vom Hochdruckgebiet abgeflossen ist, sich erwärmt hat und an der Erdoberfläche Feuchtigkeit aufgenommen hat, nach oben. Es kommt dabei zur Abkühlung der Luft, zu Wolkenbildung und häufig zu Niederschlag. Tiefdruckgebiete sind daher meist mit schlechtem Wetter verbunden.

Im Hochdruckgebiet dagegen fließt die Luft nach unten ab. Das ist verbunden mit Temperaturzunahme und Wolkenauflösung. Im Bereich von Hochdruckgebieten herrscht meist schönes Wetter.

-

Luftströmungen zwischen Tiefdruck- und Hochdruckgebiet

Wind und Wetter

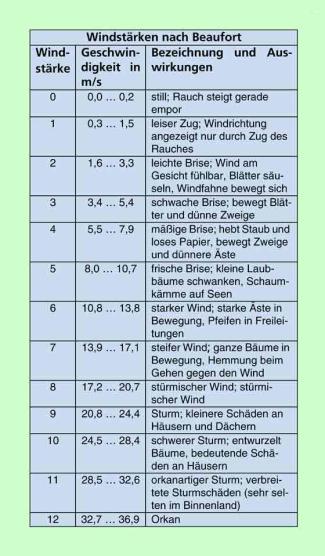

Die Windgeschwindigkeit hängt von den Druckunterschieden ab und kann bei Sturm mehr als 100 km/h erreichen. Die höchste in Deutschland gemessene Windgeschwindigkeit wurde 1984 auf dem Brocken im Harz mit 263 km/h registriert. Statt der Windgeschwindigkeit wird häufig die Windstärke angegeben, meist in der 12-stufigen Skala nach BEAUFORT, einem englischen Admiral, der 1806 eine solche Skala aufstellte. Bild 3 zeigt diese Skala und die charakteristischen Auswirkungen der einzelnen Windstärken. Grob unterscheiden kann man zwischen Windstille, einer Brise in verschiedenen Ausprägungsgraden, Wind, Sturm und Orkan. Von Orkan spricht man nur dann, wenn die Windgeschwindigkeit über 117 km/h liegt. Sturm und Orkan können mit erheblichen Schäden verbunden sein.

In anderen Regionen der Welt verwendet man im Zusammenhang mit starken Winden die Begriffe Hurrikan, Tornado oder Taifun.

Unter einem Hurrikan versteht man einen Wirbelsturm über den westindischen Gewässern und dem angrenzenden Festland.

Ein Tornado ist ein Wirbelsturm im südlichen Nordamerika, der als tropischer Orkan über dem Meer entsteht, in Richtung Land zieht und oft in einem eng begrenzten Bereich aufgrund der hohen Windgeschwindigkeit verheerende Zerstörungen anrichtet. Auch in Mitteleuropa können unter speziellen Bedingungen eng begrenzte Luftwirbel mit hohen Windgeschwindigkeiten entstehen. Sie werden meist als Lufthosen bezeichnet.

Ein Taifun ist ein tropischer Wirbelsturm in Ostasien (China, Japan).

-

Windstärken nach BEAUFORT

Aufwinde und Abwinde

An Berghängen treten häufig Aufwinde auf. Sie werden von Vögeln, Segelfliegern und Gleitschirmfliegern genutzt. Die Ursache für diese Aufwinde ist die Sonnenstrahlung: Durch die Strahlung der Sonne wird die Luft erwärmt und steigt nach oben. Analog kann es auch zu Abwinden kommen. Dabei strömt die Luft aufgrund der Temperaturunterschiede nach unten.

Eine typische Erscheinung im Alpenvorland ist der Föhn. Er kommt folgendermaßen zustande: Die einen Berg anströmende Luft steigt nach oben und kühlt sich dabei um etwa 1 °C je 100 m Höhenunterschied ab. Diese Abkühlung verringert sich auf etwa 0,5 °C je 100 m, wenn Wasserdampf kondensiert, weil dabei Kondensationswärme frei wird. Beim Absinken erwärmt sich die Luft ebenfalls um etwa 1 °C je 100 m Höhenunterschied. Damit kann die Luft mehr Wasserdampf aufnehmen, die Wolken lösen sich auf. Darüber hinaus wird im Tal eine höhere Temperatur erreicht als im Bereich der anströmenden Luft.

Wolken und Niederschlag

Wenn Wasserdampf in der Atmosphäre kondensiert, bilden sich Wolken. Je nach den Bedingungen können sie sehr unterschiedlich aufgebaut sein. Die aus ihnen fallenden Niederschläge können Regen, Schnee oder Hagel sein.

Der meiste Niederschlag fällt bei uns als Regen. Er kommt folgendermaßen zustande: Kondensierter Wasserdampf bildet zunächst kleinste Tröpfchen, an die sich immer mehr Wasser anlagern kann. Werden diese Tröpfchen in der Wolke groß und schwer genug, so fallen sie als Regentropfen zur Erde. Der Tropfendurchmesser beträgt meist 0,6 mm bis 6 mm, die Fallgeschwindigkeit am Erdboden 1 m/s bis maximal 8 m/s.

Schnee entsteht in der Luft durch Gefrieren von Wassertropfen bei Temperaturen von -12 °C bis -16 °C. Es bilden sich Schneekristalle, die sich nahe dem Nullpunkt zu Schneeflocken verbinden. Ergiebige Schneefälle treten vor allem bei Temperaturen um 0 °C auf.

Eine besondere Form des Niederschlags ist Hagel, der vor allem im Zusammenhang mit Gewittern auftritt. Durch die starken Winde in Gewitterwolken kann sich an Eiskörnchen immer mehr Wasser anlagern und gefrieren. Sind diese Eiskörner schwer genug, so fallen sie als Hagelkörner meist auf einen eng begrenzten Raum zur Erde. Ihre Größe kann sehr unterschiedlich sein und von 1 mm Durchmesser bis zu Taubeneigröße reichen. Durch Hagel kann erheblicher Schaden angerichtet werden.

Wettervorhersagen

Wettervorhersagen werden von Menschen seit Jahrtausenden durchgeführt. Erfahrungen wurden in so genannten Bauernregeln zusammengefasst. Genauere Beobachtungen und regelmäßige Messungen von Temperatur und Druck gibt es aber erst seit etwa 150 Jahren.

In der Bundesrepublik Deutschland erfolgt die Registrierung des Wetters und Wettervorhersagen vor allem durch den Deutschen Wetterdienst, aber auch durch private Einrichtungen. Diese Dienste verfügen über ein Netz von Wetterstationen und erhalten auch ständig Informationen von Wettersatelliten (Bild 1). Alle diese ständigen Messungen und Beobachtungen werden genutzt, um kurz- und mittelfristige Wettervorhersagen zu machen.

Weltweit sammeln zahlreiche feste Beobachtungsstationen, Stationen auf Schiffen und Bohrinseln, auf den Meeren schwimmende automatische Wetterstationen, Wetterballons, Wetterradar und Wettersatelliten täglich Millionen Wetterdaten, die elektronisch verarbeitet werden.

Wie genau die Wettervorhersagen sind, hängt von den verwendeten Modellen ab.

Das globale Modell spannt ein Gitter von 200 km Maschenweite über den Globus. Es ermöglicht Prognosen bis zu sieben Tagen.

Das Europamodell verwendet 55 km auseinanderliegende Gitterpunkte und erfasst Europa, den Mittelmeerraum, Nordafrika und den Nordatlantik. Es liefert Wettervorhersagen für drei Tage.

Das Deutschlandmodell beschränkt sich auf Deutschland und seine Nachbarländer. Es besitzt eine räumliche Auflösung von 14 km und seine Vorhersagen reichen bis zu 48 Stunden in die Zukunft.

Trotz des riesigen Aufwandes von Millionen Daten täglich haben Vorhersagen für den nächsten Tag nur eine Trefferquote von 85 % bis 90 %. Bei einer Wettervorhersage für fünf Tage sinkt diese schon auf 65 %. Das Wetter für die nächsten 14 Tage ist praktisch nicht vorhersagbar. Die Ursachen dafür liegen darin, dass Wetter ein chaotischer Prozess ist. Minimale Änderungen in den Anfangsbedingungen können zu völlig unterschiedlichen Wetterentwicklungen führen. Der amerikanische Meteorologe E. N. LORENZ, der dies 1963 feststellte, beschrieb diesen chaotischen Prozess mit folgendem Bild:

"Der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien könnte einen Tornado in Texas verursachen."

-

Durch Wetterstationen werden Windstärke, Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Regenmenge gemessen.

Dr. Michael Unger

Suche nach passenden Schlagwörtern

- Hagel

- Föhn

- Wettervorhersagen

- Tornado

- Deutscher Wetterdienst

- Wetter

- Abwind

- Hurrikan

- Regen

- Europamodell

- Niederschläge

- Aufwind

- Tiefdruckgebiet

- Windgeschwindigkeit

- chaotischer Prozess

- Brise

- Bauernregel

- Schnee

- Wolken

- Wirbelsturm

- Luftdruck

- Deutschlandmodell

- Sturm

- Windstille

- Orkan

- Lorenz

- Lufthose

- Hochdruckgebiet

- Taifun

- Wind