Wärmekraftwerk

In einem Wärmekraftwerk wird aus Primärenergieträgern (Kohle, Erdgas, Heizöl, Müll) der Sekundärenergieträger elektrischer Strom gewonnen. Neben Wärmekraftwerken, die ausschließlich der Erzeugung elektrischer Energie dienen, gibt es auch Kraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung zur Fernwärmeversorgung und Elektrizitätserzeugung.

Ein Hauptproblem bei Wärmekraftwerken sind die durch sie hervorgerufenen Umweltbelastungen.

In einem Wärmekraftwerk wird aus Primärenergieträgern (Kohle, Erdgas, Heizöl, Müll) der Sekundärenergieträger elektrischer Strom gewonnen. Neben Wärmekraftwerken, die ausschließlich der Erzeugung elektrischer Energie dienen, gibt es auch Kraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung zur Fernwärmeversorgung und Elektrizitätserzeugung.

Wärmekraftwerke zur Erzeugung von Elektroenergie

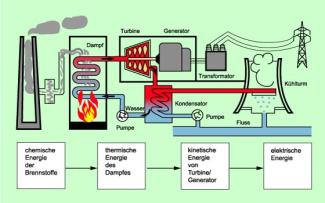

Wärmekraftwerke sind große, komplizierte und komplexe Anlagen, in denen vielfältige Prozesse der Energieumwandlung und -übertragung vor sich gehen. Bild 2 zeigt den prinzipiellen Aufbau eines Wärmekraftwerkes sowie die wichtigsten Energieumwandlungen in ihm.

Aufbau und Wirkungsweise

Die wichtigsten Bestandteile eines Wärmekraftwerkes sind ein Dampferzeuger, eine Turbine, ein Generator und Transformatoren. Darüber hinaus sind Kondensator und Kühlturm (Kühleinrichtung) erforderlich (Bild 2).

Im Dampferzeuger wird durch Verbrennung von Kohle, Heizöl, Erdgas oder Müll Wasser verdampft und unter hohen Druck gesetzt. Es wird chemische Energie der Brennstoffe in thermische Energie des Dampfes umgewandelt. Der heiße Dampf steht unter einem Druck von ca. 200 Bar und hat eine Temperatur zwischen 400 °C und 600 °C. Dieser Dampf wird über Düsen auf die Schaufeln einer Turbine geleitet. Dort wird die thermische Energie des Dampfes in eine Rotationsbewegung, also in kinetische Energie des Läufers der Turbine, umgewandelt. Bei großen Turbinen beträgt die Drehzahl 3 000 Umdrehungen in der Minute.

Der Dampf, der die Turbine verlässt, gelangt in einen Kondensator, wird dort weiter abgekühlt und wieder zu Wasser, das erneut in den Kreislauf gelangt.

Um die Abkühlung des Dampfes zu gewährleisten, ist in der Regel ein Kühlkreislauf vorhanden, der einen Kühlturm oder eine andere Kühleinrichtung einschließt.

-

Aufbau eines Wärmekraftwerkes und wichtige Energieumwandlungen

Der Läufer der Turbine ist über eine Welle mit dem Rotor des Generators verbunden. Durch diese Welle wird die Rotationsenergie des Turbinenläufers auf den Generator übertragen. Dort erfolgt durch elektromagnetische Induktion die Umwandlung in elektrische Energie. Großgeneratoren liefern Spannungen von ca. 20 000 V bei Stromstärken von bis zu 25 000 A, also Leistungen bis etwa 500 MW.

Bei einer direkten Einspeisung in das Stromverbundnetz würden durch die Stromwärme bei großen Stromstärken hohe Verluste auftreten. Deshalb vergrößert man für den Transport in Fernleitungen die Spannung durch Transformatoren auf 380 kV und verringert damit die Stromstärke bei 500 MW übertragener Leistung auf etwa 1 300 A.

Diese Art von Kraftwerken, die nur der Stromerzeugung dienen, haben einen Wirkungsgrad von bis zu 40 %.

Kraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung

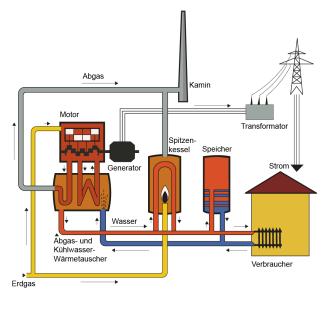

Die wichtigste Art dieser Kraftwerke sind Blockheizkraftwerke. In ihnen wird Strom erzeugt und zugleich die entstehende Abwärme genutzt (Bild 4).

Kernstück solcher Anlagen sind Motoren, die meist mit Gas betrieben werden und über einen gekoppelten Generator elektrische Energie erzeugen. Parallel dazu wird mit dem Kühlwasser des Motors Wärme entzogen und über einen Wärmetauscher an Heizungsanlagen weitergegeben.

Dieses Prinzip wird in der Technik als Kraft-Wärme-Kopplung bezeichnet. Solche Anlagen haben einen Wirkungsgrad von bis zu 85 %, wobei die Anteile von Wärme und elektrischer Energie recht unterschiedlich sein können. Genutzt werden Blockheizkraftwerke vor allem dort, wo über das gesamte Jahr hinweg ein hoher Strom- und Wärmebedarf besteht (Krankenhäuser, Betriebe).

Vorteile und Nachteile von Wärmekraftwerken

Der Vorteil von Wärmekraftwerken besteht darin, dass einheimische Primärenergieträger genutzt werden können und diese Energieträger auch noch über Jahrzehnte hinweg verfügbar sind.

Entscheidender Nachteil von Wärmekraftwerken sind die beim Verbrennen fossiler Brennstoffe auftretenden Umweltbelastungen, die sich zwar reduzieren, aber nicht beseitigen lassen.

Zu diesen Umweltbelastungen gehören die Belastungen durch Staub, die bei der Verbrennung auftretenden Stickoxide und Schwefeldioxid sowie Kohlenstoffdioxid , das entscheidenden Einfluss auf den zusätzlichen Treibhauseffekt auf der Erde hat. Kraftwerke und Heizkraftwerke haben in Deutschland einen Anteil von ca. 40 % am Kohlenstoffdioxid-Ausstoß, der insgesamt etwa 900 Mio. Tonnen im Jahr beträgt.

-

Kraftwerk mit Kraft-Wärme-Kopplung

© Duden Learnattack GmbH