Illegale Drogen

Psychoaktive Substanzen (Psychopharmaka), deren Besitz, Verkauf und Einnahme nach Liste der WHO (Weltgesundheitsorganisation) verboten sind, bezeichnet man als illegale Drogen. Sie beeinflussen das Nervensystem, können erregend oder hemmend auf neuronale Vorgänge wirken und erzeugen persönlichkeitsverändernde Zustände (z. B. Halluzinationen, unbegründete Euphorie usw.).

Illegale Drogen führen häufig zu physischer und/oder psychischer Abhängigkeit (Sucht).

Die allgemeine Wirkung, das Vorkommen und die Schädlichkeit illegaler Drogen (u. a. Opiate, Kokain, Meskalin, Haschisch, Psilocybin) sind allgemein bekannt. Trotzdem ist der Missbrauch dieser Drogen noch nicht wesentlich zurückgegangen.

Nachfolgend sollen detailliertere Informationen zur biochemischen Wirkung und der Langzeitwirkung von illegalen Drogen gegeben werden.

Substanzen, die den Transmitterstoffwechsel und damit die Reizübertragung des Nervensystems beeinflussen, werden als Psychopharmaka oder als psychoaktive Substanzen bezeichnet. Stehen sie in der Verbotsliste der WHO (Weltgesundheitsorganisation), so werden sie als illegale Drogen eingestuft. Sie dürfen unter Androhung von Strafe weder besessen, eingenommen oder weitergegeben werden. Ihre Einnahme führt zu persönlichkeitsverändernden Zuständen und kann im schlimmsten Fall zur physischen und psychischen Abhängigkeit von der Droge, d. h. zur Sucht führen.

Der Begriff „Drogenabhängigkeit“ wurde 1964 von der Weltgesundheitsorganisation für alle Arten von Drogensucht und -gewöhnung vorgeschlagen. Als Drogen wirken können unterschiedliche Stoffe, z. B. Arzneimittel, sogenannte Genussmittel (z. B. Alkohol, Nikotin, Koffein), Stimulantien (Psychotonika, z. B. Amphetamine), Rauschgifte (z. B. Opiate, Halluzinogene, Kokain und die gerauchte Zubereitung Crack) und „Schnüffelstoffe“ (z. B. Lösungsmittel von Farben und Klebstoffen, Ether und Aceton). Zu den illegalen Drogen gehören aus dieser Aufzählung Stimulanzien und Rauschgifte.

Rauschdrogen wirken über definierte Rezeptoren bzw. Überträgersubstanzen (Neurotransmitter) im Gehirn. Die Bewusstseinsveränderung kann sich z. B. als körperliches Wohlbefinden (Euphorie) oder als Veränderungen der sensorischen und kognitiven Wahrnehmung, der Wachheit oder des Erinnerungsvermögens äußern. Ebenso werden physiologische Reaktionen beeinflusst (z. B. Appetitsteigerung durch Haschisch). Halluzinogene führen in spezifischer Weise zu tiefgreifenden Veränderungen von Bewusstsein und Wahrnehmung (Halluzination, Sinnestäuschungen) bis hin zu Angst- und Panikattacken, Bedrohungserlebnissen, möglicherweise mit nachfolgender Suizidgefährdung („Horrortrip“ nach Genuss von LSD). Einige Drogen, wie z. B. Kokain, erzeugen ein übersteigertes Ich-Wertgefühl und das Gefühl einer erhöhten Leistungsfähigkeit. Ähnliche Leistungs- oder Psychostimulanswirkungen (Psychotonika) sind von den Dopingmitteln (Doping, Weckamine) bekannt.

| Illegale Rauschgifte bzw. Rauschdrogen mit einem hohen Potenzial für Sucht oder Abhängigkeit lassen sich z. B. einteilen in: | |

| |

| |

Andere Klassifizierungen unterscheiden auch nach physikalischen oder chemischen Eigenschaften. Nach ihrer Wirkung unterscheidet man Euphorika, die unbegründete Euphoriegefühle (Glücks- und Begeisterungsgefühle) auslösen, und Halluzinogene, die Halluzinationen (Wahrnehmungsstörungen, Trugbilder) hervorrufen. Zu den Euphorika gehören die Opiate (z. B. Opium, Morphium, Heroin) und Kokain.

Die Einnahme von Drogen hat sehr lange Tradition sowohl bei den Naturvölkern als auch in den Industriegesellschaften.

Beispiele hierfür sollen bei der Besprechung der einzelnen illegalen Drogen aufgeführt werden.

Opiate

Während Opium (griech. opion = Mohnsaft) seit über 6 000 Jahren aus dem Saft der Schlafmohnkapseln gewonnen wurde, ist Morphium die in modernen Laboratorien extrahierte und angereicherte Variante. Die hoch konzentrierte Form des Morphiums ist Heroin. Opiate wurden und werden als „Mohnmilch“ getrunken, als Pillen geschluckt, geraucht und/oder gespritzt. Die körpereigenen (endogenen) Opiate werden als Opiatpeptide oder Endorphine bezeichnet.

![]()

Opiate wirken auf spezifische Rezeptoren der Synapsenmembran und können so die Bildung eines Opiat-Rezeptor-Akzeptor-Komplexes auslösen. Sie wirken bereits in sehr geringen Konzentrationen und unterdrücken den diffusen, dumpfen, mehr chronischen und nicht lokalisierbaren Schmerz. Daneben reduzieren sie die geistige Aktivität, beseitigen Konflikt- und Angstgefühle, erhöhen die Stimmungslage, hemmen das Atem- und Hustenzentrum und führen bei wiederholter Anwendung zu Toleranzentwicklung.

Der Nachweis spezieller Opiat-Rezeptoren im menschlichen Gehirn gelang 1973 mithilfe radiomarkierter Opiate: Die Rezeptoren haben 2 Konformationen, die Agonisten- (z. B. Morphin und Heroin) mit suchterzeugender Wirkung und die Antagonistengestalt (z. B. Nalorphin und Naloxon, ebenfalls Inhibitoren der Adenylat-Cyclase, jedoch ohne die Eigenschaft, eine Neusynthese dieser Enzymmoleküle anzuregen) ohne suchterzeugende Wirkung. Beide stehen miteinander im Gleichgewicht. Antagonisten wirken schmerzstillend, aber nicht suchterzeugend, rufen jedoch Angstzustände (Angst), Aggressionen und Halluzinationen hervor.

An diesem Beispiel der Opiatwirkung auf die Synapsentätigkeit soll nun ein allgemeines Modell der Veränderung des Transmitterstoffwechsels und der daraus resultierenden psychischen und physischen Veränderungen vorgestellt werden.

Opiat-Antagonisten sind Nalorphin und Naloxon. Sie hemmen die Wirkung von Opiat-Agonisten an den Opiatrezeptoren im Gehirn und im Rückenmark. Über die gebildeten Opiat-Rezeptor-Akzeptor-Komplexe wird im ZNS die Aktivität des Enzyms Adenylat-Cyclase gehemmt und dadurch weniger cyclisches Adenosin-Monophosphat (cAMP) gebildet. Bei längerer Opiateinwirkung kompensiert die Zelle diesen Mangel durch die eigene Aktivierung der Adenylat-Cyclase. Damit ist die Zelle gegenüber Opiaten tolerant geworden. Für die Beibehaltung der Ausgangseffekte ist dann eine Dosiserhöhung erforderlich.

Bei Opiatentzug entfällt die Hemmung des Enzyms durch die Opiate, seine Aktivierung bleibt aber noch bestehen. Als typisches Entzugsmerkmal tritt eine überschießende Bildung von cAMP auf.

-

Opiat-Sucht-Modell: Bei wiederholter Einnahme des Wirkstoffs entsteht eine Toleranz, d. h. die Dosis der Substanz muss für dieselbe Wirkung erhöht werden. Nach Absetzen der Droge kommt es zu den genannten Entzugserscheinungen – der Konsument führt sich zur Minderung der Beschwerden erneut die Substanz zu. Ein Teufelskreis entsteht.

Durch Opiate wird auch die Empfindlichkeit der Zellen gegenüber Neurotransmittern beeinflusst. So hemmt Morphin die Serotoninwirkung auf die Zellen. Auch in dem Fall gleicht der Organismus den Mangel bzw. Verlust durch Erhöhung der Serotonin-Bindungsstellen und verstärkte Serotoninbildung aus.

Bei Entzug fällt wiederum die Hemmung der Serotoninwirkung weg, die zellphysiologischen Veränderungen bleiben aber bestehen und führen zu typischen Entzugsbeschwerden, z. B. verstärkter Muskelkontraktion und Krämpfen. Diese werden durch die verstärkte und überdosierte Abgabe von Serotonin an die Muskelzellen bewirkt. (Serotonin hat vielfältige Wirkungen. In Lunge und Niere verengt es beispielsweise die Arteriolen, während sie in der Skelettmuskulatur geweitet werden. Des Weiteren steuert es beim Menschen den Gemütszustand, Schlafrhythmus, Sexualtrieb und die Temperatur im Körper.)

Warum besitzen manche Zellen Opiatrezeptoren?

Diese Frage wurde 1975 erfolgreich beantwortet, als die Isolierung opiatartiger Substanzen aus Schweinegehirnen gelang. Opiatrezeptoren sind beim Menschen besonders in Bereichen lokalisiert, in denen Schmerz oder Gefühlsregungen wahrgenommen werden. Deshalb findet man sie vor allem im limbischen System, Thalamus, Hypothalamus und Corpus striatum sowie in der Formatio reticularis und der Substantia gelatinosa des Rückenmarks.

Körpereigene Opiate (Endorphine) werden in Extremsituationen vom Organismus hergestellt und reagieren mit den Opiatrezeptoren in den Schmerzzentren. Unter extremen Belastungen des Körpers und damit verstärkter Bildung von Endorphinen werden euphorische Empfindungen ausgelöst. Die körpereigenen Opiate (Endorphine) vermindern so das Schmerzempfinden und verschaffen den Betroffenen Entlastung bei entsprechenden Verletzungen oder Krankheiten.

-

Suchtkreislauf bei langfristigem Opiat-Konsum

Heroin

Heroin entsteht durch Acetylierung aus Morphin. Es wird von Süchtigen meist gespritzt. Aufgrund seiner guten Fettlöslichkeit kann es leicht die Blut-Hirn-Schranke passieren und reichert sich dann im Gehirn an. Im Körper wird Heroin wieder in Morphin umgewandelt. Der rasante Konzentrationsanstieg führt zu dem sogenannten „Kick“, einem Glücksgefühl, das sehr schnell zu körperlicher Abhängigkeit (Drogenabhängigkeit) führt (schon 1-2 Spritzen reichen aus, um einen Menschen süchtig zu machen). Abstinenz führt zu starken Entzugserscheinungen wie Schwindel, Durchfall, Erbrechen, Schweißausbrüchen, Schlaflosigkeit und Schmerzen. Die Folgen des Heroinmissbrauchs sind vielfältige gesundheitliche Schäden sowie schwere psychische und soziale Probleme, die vielfach in die Kriminalität führen (zur Beschaffung der Droge) und nicht selten durch eine Überdosis Heroin tödlich enden. Der Tod tritt durch Hirnschwellung, Blutstauungen in der Lunge und Atemstillstand ein.

![]()

Kokain

Kokain wird aus den Blättern des Coca-Strauchs gewonnen.

Er wächst in Peru, Kolumbien, Ecuador und Bolivien, v. a. in den Anden und am Amazonasbecken. Er wird heute auch in Indien, Sri Lanka und Java angebaut. Die bis 5 m hohe Pflanze mit rötlicher Rinde, spatelförmigen, wechselständigen Blättern kann bis 4-mal im Jahr beerntet werden. Bei einem Gesamtalkaloidgehalt von 0,5 bis 1,0 % beträgt der Anteil von Kokain in den südamerikanischen Cocablättern 90 %, in den Cocablättern aus Südostasien dagegen nur etwa 25 %.

Kokain ist ein suchterzeugendes Rausch- und Betäubungsmittel, das Enthemmung, Euphorie und Halluzinationen hervorruft und das außerdem leistungssteigernd, blutgefäßverengend und auf das menschliche Hungerzentrum betäubend wirkt. Es führt zur verstärkten Adrenalinfreisetzung in den Nervenfasern, zur Sympathikusreizung und Anreicherung von Serotonin in den Gehirnzellen. Übererregbarkeit, Erhöhung der Herzschlagfrequenz, Selbstüberschätzung und Hemmungslosigkeit sind die Folge. Mit der Aufnahme höherer Dosen sind eine Steigerung der Pulsfrequenz, ein Blutdruckanstieg, Erhöhung der Körpertemperatur und eine Erweiterung der Pupillen verbunden; sehr hohe Dosen führen zu Krämpfen und Erregungszuständen, die in Lähmungen übergehen. Regelmäßiger Kokainkonsum führt zu Schlaf- und Appetitlosigkeit und kann neben sozialen und gesundheitlichen Folgen das plötzliche Auftreten psychotischer Verhaltensstörungen und einen Verlust der Persönlichkeit verursachen, da langer Kokain-Missbrauch zur irreversiblen Schädigung der Hirnzellen führt.

Die Wirkungen von Kokain sind seit ca. 5 000 Jahren bekannt. Die ursprünglichste Form der Aufnahme durch südamerikanische Bauern ist das Zerkauen der Cocablätter, wobei das Kokain freigesetzt und dadurch Hunger, Durst und Müdigkeit gedämpft wurden. Die derzeit verbreitetste Einnahmeform des häufig gestreckten Kokains ist das Schnupfen, wobei das Kokain hier in der Salzform (dem Kokainhydrochlorid) rasch durch die Schleimhäute absorbiert und in den Blutstrom aufgenommen wird. Dies kann zu Entzündungen, Perforation oder Geschwürbildung an der Nasenscheidewand führen.

Kokain ist ein Alkaloid, dessen Reindarstellung 1855 gelang. Chemisch genauer betrachtet handelt es sich um ein Tropanalkaloid, einen Benzolsäureester des Methyl-Ecgonins. Bei der Herstellung von Kokain wird durch Extraktion zunächst ein Rohalkaloidgemisch gewonnen, das durch Hydrolyse auf Ecgonin aufgearbeitet wird. Die Veresterung mit Methanol und anschließende Benzoylierung liefert Kokain. Bei Drogentests wird das Kokain-Metabolit Benzoyl-Ecgonin im Urin nachgewiesen.

Wegen seiner wachhaltenden Wirkung wurde Kokain z. T. Getränken und Medikamenten beigemischt. Aufgrund seiner hohen Toxizität und suchterzeugenden Wirkung ist der Gebrauch von Kokain als Medikament oder Nahrungsmittel heute nicht mehr üblich, es dient aber als Modellsubstanz bei der Entwicklung synthetischer Lokalanästhetika (Arzneimittel, die schmerzunempfindlich machen). Nach Entfernen des Kokains werden die Blattreste als Geschmacksstoff für Getränke verwendet.

![]()

Im 1. Weltkrieg wurde vielen Soldaten dieses Rauschmittel verabreicht, um ihre Angst vor dem Kampf zu nehmen und die Einsatzbereitschaft zu steigern. In den Jahren um 1920 und 1970 war das Schnupfen von Kokain „schick“. Es wurde nicht genügend geahndet und hat seit 1980 wieder gefährliche Bedeutung erhalten.

Crack

Crack ist eine basische Variante des Kokains, d. h. durch Anreicherung des Kokain-Hydrochlorids mit Alkalien (Mixtur aus Backpulver und Wasser) entsteht diese gefährliche Droge. Crack wird meist mittels spezieller Pfeifen geraucht und gelangt so in wenigen Sekunden über die Blut-Hirn-Schranke in das Zentralnervensystem. Der schnelle, heftige Wirkungseintritt kann zu Störungen des Herz-Kreislauf-Systems bis hin zum tödlichen Kollaps führen (weitere Nebenwirkungen vgl. Kokain). Charakteristisch für Crack ist die schnell einsetzende starke psychische Abhängigkeit, d. h. diese Droge besitzt ein hohes Suchtpotenzial. Crack und Kokain galten früher als harmloser als Heroin, da sie angeblich keinerlei körperliche Abhängigkeit und damit beim Absetzen auch keine Entzugserscheinungen auslösen sollten. Nach neueren Untersuchungen kann diese Annahme nicht mehr bestätigt werden.

Halluzinogene

Halluzinogene sind eine Gruppe von Rauschgiften, die in nicht giftigen Dosen Veränderungen in der Wahrnehmung, im Bewusstsein und in der Gemütslage hervorrufen. Sie führen zu visuellen Illusionen und gefährlichen „Horrortrips“, bei denen es aufgrund eines Kontrollverlusts zu Handlungen mit Fremd- oder Eigengefährdung kommen kann. Auch nach der letzten Einnahme von Halluzinogenen, die längere Zeit zurückliegen kann und während der keine Wirkung mehr gespürt wird, kann es wieder zu Rauschzuständen kommen („flash backs“). Zu den Halluzinogenen (Halluzinationen auslösenden Stoffen) gehören Meskalin, Psilocybin und Haschisch mit natürlichem Ursprung sowie das künstlich hergestellte LSD.

Halluzinogene wirken meist als Agonisten an Rezeptoren und Bindungsstellen für Serotonin im Zentralnervensystem (v. a. Großhirnrinde). Eine Veränderung des Glutamat-Transmittersystems wird als Grundlage drogeninduzierter Halluzinationen diskutiert.

Meskalin ist ein Alkaloid, das aus dem Peyote-Kaktus Mexikos gewonnen wird oder aber synthetisch hergestellt werden kann. Es wurde häufig bei rituellen Treffen der Indianer konsumiert, führte zu Halluzinationen und half damit z. B. grausame Anforderungen zu bestehen. Meskalin, dessen Biosynthese aus Tyrosin über Dopamin erfolgt, wirkt als Teilagonist an Serotoninrezeptor-Kanälen. Außerdem wirkt Meskalin als Glutaminsäure-Agonist in der Großhirnrinde. Als Nebenwirkungen des Meskalin-Genusses werden u. a. Erbrechen, Durchfall sowie eine Blutdrucksteigerung mit erhöhter Herzschlagfrequenz, Muskelverspannungen, Pupillenerweiterung und erhöhte Körpertemperatur beobachtet. In Deutschland wurde Meskalin durch LSD verdrängt.

![]()

Psilocybin wird aus den mexikanischen Pilzen der Gattung Psilocybe gewonnen. Ein weiterer Inhaltsstoff ist Psilocin. Die Pilze dienten den Indianervölkern als Halluzinogen für Heilerinnen und wurden bei religiösen Zeremonien konsumiert. Ihre Wirkungen beruhen auf dem Prinzip einer Pilzvergiftung und gleichen den halluzinogenen Folgen bei der Einnahme von LSD, sie weisen jedoch eine geringere Intensität auf. Unter Beachtung einer kurzen Wirkungsdauer und präziser Dosierungskontrolle findet es Anwendung in der Psychotherapie zur Behandlung von Neurosen.

Weltweit sind etwa 140 Psilocybe-Arten bekannt, davon haben ca. 80 Arten eine halluzinogene Wirkung. Wichtigster Vertreter ist der „Mexikanische Zauberpilz“ (Psilocybe mexicana). Dieser wächst in einer Höhe von 1 350-1 700 m. Auch in Europa sind etwa 10 halluzinogene Arten bekannt, z. B. Psilocybe cyanescens, Psilocybe semilanceata, Psilocybe fimetaria und Psilocybe pelliculosa.

![]()

Cannabis

Cannabisgewächse gehören nach der neueren Systematik zur Familie der Brennnesselartigen, die die Gattungen Humulus (Hopfen) und Cannabis (Hanf) umfasst. Cannabis stammt ursprünglich aus Zentralasien und ist heute über alle gemäßigten und subtropischen Zonen verbreitet. Die einzige noch lebende Art ist der Gewöhnliche Hanf (Cannabis sativa). Eine als Indischer Hanf (Cannabis sativa ssp. indica) bezeichnete Unterart dient in erster Linie zur Gewinnung der Rauschdrogen Haschisch (Hanfharz) und Marihuana (getrocknete Blüten- und Blätterteile), die geraucht, gegessen oder getrunken werden. Sie erzeugen je nach Zustand und Persönlichkeit des Konsumenten Apathie, Euphorie, Halluzinationen oder Erregungszustände. Chronischer Haschischkonsum kann zu psychischer Abhängigkeit und Persönlichkeitsveränderungen auf der Basis hirnorganischer Schäden führen. Über das bestehende Verbot von Haschisch und Marihuana gibt es sehr kontroverse Meinungen. Neuere Forschungen und Neuauswertungen von 15 Studien mit insgesamt 1188 Teilnehmern zeigten beispielsweise, dass Marihuana nur marginale Auswirkungen auf Gedächtnis und Lernvermögen hat.

Der halluzinogen wirksame Inhaltsstoff ist das zu den Cannabinoiden gehörende Tetrahydrocannabinol (THC). Der THC-Gehalt ist von Pflanze zu Pflanze unterschiedlich. Außerdem enthalten die Pflanzen für den charakteristischen Geruch verantwortliche etherische Öle (Cannabiole) und Alkaloide. Die Cannabinoide wirken wie Opium über Cannabinoidrezeptoren, die sich besonders in den Basalganglien (Zentrum für Bewegungsabläufe), im Kleinhirn (Zentrum für Motorik), in der vorderen Großhirnrinde (Ort von Gedächtnis und Bewusstsein) und im Hippocampus (Teil des Gefühlszentrums) befinden. Sie sind über ein inhibitorisches G-Protein an die Adenylat-Cyclase gekoppelt. Das Vorhandensein der Rezeptoren in diesen Gehirnregionen ist auf die Anwesenheit körpereigener THC-Substanzen zurückzuführen. Das körpereigene THC heißt Anandamid, ein Derivat der Arachidonsäure, einer in den Zellmembranen vorhandenen Fettsäure. Im Tierversuch lösen Anandamide das gesamte Wirkungsspektrum aus, das auch vom THC bekannt ist: Anandamide beeinflussen Bewegungskoordination, Emotionen und Gedächtnisfunktionen. Sie sind also beispielsweise für Gefühle wie Wohlsein und Zufriedenheit verantwortlich.

Normalerweise können körperfremde Substanzen die Blut-Hirn-Schranke nicht überwinden, bestimmte Substanzen, die wie THC jedoch fettlöslich sind, können ohne Weiteres durch die Membranen der Gehirnzellen gelangen.

![]()

Die chemische Struktur von THC (Delta-9-Tetrahydrocannabiol) wurde 1964 in Israel entdeckt und kann seit 1967 synthetisch hergestellt werden. THC gehört zu den fett- und nicht wasserlöslichen Substanzen, die keinen Stickstoff enthalten. Geringe Mengen an THC beeinflussen vor allem den Serotonin-Stoffwechsel im Gehirn. Serotonin ist der Transmitter vieler Gehirnzellen, vor allem der des limbischen Systems und des reticulären Systems des Hirnstamms. Bei niedrigen THC-Dosen steigt der Serotonin-Spiegel massiv an, zentralnervöse Vorgänge werden verlangsamt. Der Gesichts- und Hörsinn sind beeinträchtigt, die Assoziationsgeschwindigkeit und das Sprechen verlangsamt, die Konzentrationsfähigkeit gestört. Gleichzeitig werden bestimmte Hirnstrukturen im „Limbischen System“ wie das Hungerzentrum zu erhöhter Aktivität angeregt, hieraus resultiert der „Heißhunger“ vieler Cannabiskonsumenten. Das Serotonin führt auch zu einer Erweiterung der Gefäße der Bindehaut, sie röten sich infolge der erhöhten Blutzufuhr. Bei dauerhaftem Konsum kann daraus eine chronische Entzündung (Konjunktivitis) entstehen.

THC wird aufgrund seiner hohen Fettlöslichkeit lange gespeichert. Es löst sich neben dem Gehirn noch in vielen Organen wie Lunge, Leber oder Nieren. Die Cannabinoide trennen sich sehr langsam von den Körperfetten, weswegen noch nach Wochen Spuren in Form von Abbauprodukten (Cannabiol) nachgewiesen werden können.

Problematisch sind die Dosierung der Droge und der hohe Anstieg der Drogenbereitstellung und Verbreitung (in Deutschland werden etwa 100- 600 t Cannabisprodukte pro Jahr verbraucht). Zu den Langzeitschäden bei regelmäßigem Cannabiskonsum gibt es derzeit einige Untersuchungen. Diskutiert werden vor allem Beeinträchtigungen der Denkleistung sowie des Merk- und Konzentrationsvermögens.

-

Hanfpflanze der Art Cannabis sativa ssp. indica. Die Blüten der weiblichen Pflanze sind sehr reich an etherischen Ölen und THC.

Problematisch sind die Dosierung der Droge und der hohe Anstieg der Drogenbereitstellung und Verbreitung (in Deutschland werden etwa 100 bis 600 t Cannabisprodukte pro Jahr verbraucht). Zu den Langzeitschäden bei regelmäßigem Cannabiskonsum gibt es derzeit einige Untersuchungen. Diskutiert werden vor allem Beeinträchtigungen der Denkleistung sowie des Merk- und Konzentrationsvermögens.

-

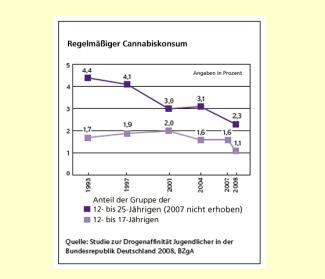

Daten zum regelmäßigen Cannabiskonsum in der BRD

Haschisch und Marihuana sind die zwei Varianten der Rauschdroge Cannabis. Sie werden aus den Blättern und Blüten der weiblichen Hanf-Pflanzen gewonnen. Aus dem Harz der Pflanzen wird Hanföl hergestellt.

Haschisch (von arab. hašiš = Gras, Kraut, Haschisch) wird aus dem Harz der Blütensprosse der westasiatischen Hanf-Unterart Cannabis sativa ssp. indica (Indischer Hanf) hergestellt. Im Handel taucht es meist in Form gepresster Harzkugeln oder -platten auf. Die Aufnahme von Haschisch (umgangssprachlich u. a. Hasch, Gras, Dope, Pot, Kif, Shit, Peace) erfolgt meist durch Rauchen, dazu wird die Droge mit Tabak vermischt. Jedoch kann die Substanz auch mit Flüssigkeiten oder Nahrungsmitteln vermischt aufgenommen werden.

Haschisch gilt zwar nicht als Suchtgift, ist aber in vielen Fällen Einstiegsdroge für andere Rauschgifte. Häufiger Genuss kann in eine vor allem psychische Abhängigkeit münden (Haschischismus). Chronischer Missbrauch der Droge führt zu Gehirnschäden, die sich in Form von zum Teil schweren Persönlichkeitsveränderungen äußern (Haschischpsychose mit episodischer Verwirrtheit, Dämmerzuständen und Symptomen der chronischen Schizophrenie). Eine Reihe von Medizinern setzt in jüngster Zeit große Hoffnungen auf die Legalisierung des Einsatzes von Cannabinoiden in der Schmerztherapie, insbesondere bei Tumorpatienten, Multipler Sklerose oder Aids.

Marihuana ist die amerikanische Anwendungsvariante der Rauschdroge Cannabis und besteht aus dem tabakartig aufgearbeiteten Gemisch aus den getrockneten, fermentierten und zerkleinerten Blütentrieben. Es wird in Zigarettenform als „joint“ geraucht. Der Marihuana-Rezeptor ist ein G-Protein, dessen Rezeptorteil den Wirkstoff des Marihuanas, das Tetrahydrocannabinol, bindet.

LSD

Die Grundlage für LSD (Lysergsäurediethylamid), die Lysergsäure, wird im Mutterkornpilz, einem Pilz (Caviceps purpurea), der an Getreideähren schmarotzt, gebildet. Bei Mutterkornvergiftungen treten Krämpfe, Durchblutungsstörungen und schwere Verhaltensänderungen auf.

LSD ist ein nicht natürlich auftretendes Derivat der Lysergsäure. Es gilt als das stärkste und spezifischste der halluzinogenen Rauschgifte. Die synthetische Herstellung fand vor allem in Hinblick auf die medikamentöse Behandlung von psychischen Erkrankungen statt, ein erhöhter Missbrauch war die Folge. 1943 wurde durch Zufall der Einfluss von LSD auf die Veränderung psychischer Effekte von A. HOFMANN entdeckt. Bereits kleinste Mengen (25-100 mg) reichen aus, um Rauschzustände hervorzurufen, die subjektive Verzerrungen der Gefühle mit Tendenz zur Offenbarung und Bewusstseinserweiterung bis zum „horror trip“, mit wahnsinnsähnlichen Reaktionen, auslösen.

Ursache dafür ist die Eigenschaft von LSD, als Antagonist zum Neurotransmitter Serotonin zu wirken, da es mit hoher Affinität an Serotoninrezeptor-Kanäle bindet. Dabei verdrängt LSD Serotonin an den synaptischen Membranen und hebt dessen Wirkung (Hemmung) auf. Dadurch entstehen übersteigerte Sinneseindrücke. Bei chronischem Gebrauch von LSD entwickelt sich nach 3-4 Tagen eine Toleranz, die sich nach Absetzen zurückbildet. Es treten keine physische Drogenabhängigkeit oder Entzugserscheinungen wie bei vielen anderen Drogen auf. Allerdings kann es langfristig zu einer Störung psychischer Funktionen (Psychose) kommen, die einer Schizophrenie ähnlich sind. Außer den nachteiligen Folgen des Gebrauchs von LSD als Rauschmittel vermutet man auch eine Missbildungen hervorrufende Wirkung, sodass sich anfängliche Hoffnungen auf therapeutische Anwendungsmöglichkeiten in der Psychiatrie nicht erfüllt haben.

-

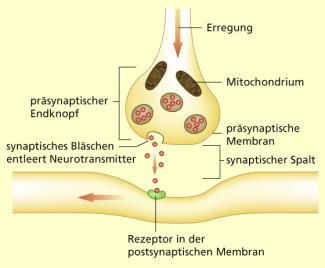

Synapsen sind Verbindungsstellen zwischen zwei Nervenzellen. Bei Erregung durch einen ankommenden Reiz werden die Transmitter (chemische Botenstoffe) aus den synaptischen Bläschen entlassen. Sie gelangen über den synaptischen Spalt zu den Rezeptoren der angrenzenden Zelle (postsynaptische Membran) und lösen dadurch ein Signal aus. Der Reiz wird weitergeleitet. Bei Einnahme von bestimmten Substanzen wird diese Übertragung mit unterschiedlichen Folgen in unterschiedlichen Gehirnregionen gestört.

Ecstasy

In den letzten Jahren wird in Deutschland vor allem von Jugendlichen das „muntermachende“ Mittel Ecstasy genommen. Ecstasy gehört zu den sogenannten Designerdrogen – Stoffen, die unter Ableitung von bekannten Rauschmitteln künstlich unter geringem Kostenaufwand erzeugt werden. Sie haben ähnliche Wirkungen wie die Ausgangssubstanzen, können jedoch aufgrund der massiven Verunreinigungen bei der Herstellung lebensgefährlich und in ihren Folgen schwer einzuschätzen sein.

Ecstasy (umgangssprachlich XTC, Pille, Smiley), 3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin, Abk. MDMA, ist ein Phenylethylaminderivat, das wegen seiner aufputschenden Wirkung in der Musik-Szene häufig in Gebrauch ist. Es wurde 1914 synthetisiert und dann wegen seiner Nebenwirkungen verboten.

Ecstasy hat pharmakologisch eine große Ähnlichkeit mit z. B. Amphetamin, Kokain. Es besteht eine chemische Verwandtschaft zum Meskalin.

Ecstasy fördert die Freisetzung von Serotonin (5-HT) und hemmt gleichzeitig die Rückaufnahme dieser Transmitter aus dem synaptischen Spalt in die präsynaptischen Strukturen der Nervenzellen. Diese Hemmung erfolgt wahrscheinlich durch die Zerstörung der verantwortlichen Strukturen, was indirekt mittels radioaktiver Marker bereits gezeigt werden konnte.

Eine Serotoninfreisetzung versetzt den Körper eigentlich in einen Alarmzustand und erhöht damit die Leistungsbereitschaft. Müdigkeit, Hunger und andere Warnsignale sind unterdrückt. Mit der Einnahme von Ecstasy können die Leistungsgrenzen des Körpers überschritten werden, natürliche Warnsignale (wie Erschöpfung oder Gliederschmerzen) werden nicht mehr wahrgenommen. In Folge können im „Tanzrausch“ Flüssigkeitsmangel, Überhitzung und schließlich Herz-Kreislauf-Versagen auftreten. Die Beeinflussung zentraler Synapsen, besonders im limbischen System, führt zur zeitlich begrenzten Euphorie und z. T. zu Halluzinationen und endet schließlich in Depressionen. Um den Depressionen zu entgehen, wird häufig die Einnahme der Mittel wiederholt. Es entsteht eine psychische Abhängigkeit und die Gefahr, andere Drogen zusätzlich zu nehmen oder auf „harte“ Drogen umzusteigen.

Suche nach passenden Schlagwörtern

- Abhängigkeit

- LSD

- Crack

- Halluzinogene

- Kokain-Missbrauch

- Psychopharmaka

- Methamphetamin

- Endorphine

- Gehirn

- Tetrahydrocamabiol

- Kokain

- Lysergsäurediäthylamid

- XTC

- Herstellung von Kokain

- Fettlöslichkeit

- Modell

- Sucht

- Schlafmohn

- Cocain

- Marihuana

- Cannabis

- Meskalin

- Entzugserscheinungen

- Heroin

- Mescalin

- Mutterkornpilz

- Agonisten

- Antagonisten

- Weckamine

- Ecstasy

- Transmitterstoffwechsel

- Missbrauch

- Serotonin

- Psilocybin

- Synapse

- Drogen

- Klassifizierungen

- THC

- Opiatrezeptoren

- Opiate

- Rauschgifte

- Haschisch

- Morphin

- Alarmzustand

- Coca-Strauch

- Hanf