Katalase

Katalase ist ein Enzym, welches in allen tierischen Zellen, besonders in den Peroxisomen der Leberzellen und in den Erythrozyten, aber auch in Pflanzenzellen und aeroben Mikroorganismen häufig vorkommt. Seine Funktion besteht hauptsächlich in der Zersetzung des bei oxidativen Abbaureaktionen entstehenden Wasserstoffperoxids. Die Katalase spaltet in Sauerstoff und Wasser. So werden die Zellen vor der toxischen Wirkung von Wasserstoffperoxid geschützt. Dies gelingt sehr effektiv, weil die Katalase eines der effizientesten Enzyme überhaupt ist: Ein einziges Molekül setzt pro Sekunde bis zu 40 Millionen -Moleküle um.

Wasserstoffperoxid entsteht als Nebenprodukt bei oxidativen Abbaureaktionen in Zellen. z. B. beim Abbau von Purinen und bei der Oxidation von Fettsäuren. Wegen seiner hohen Reaktionsfreudigkeit kann es zur Schädigung von Proteinen und Nucleinsäuren führen. Das Enzym Katalase in den Zellen fast aller aerob (Sauerstoff verbrauchenden) lebenden Lebewesen schützt vor diesen Schädigungen. Die Katalase setzt Wasserstoffperoxid zu Wasser und Sauerstoff um:

Beim Menschen kommt die Katalase in besonders hohen Konzentrationen in den Peroxisomen der Leber- und Nierenzellen und in den Erythrozyten vor. Auch in Pflanzenzellen findet man Katalase in den Peroxisomen. Die Allgegenwart von Katalase in lebenden Zellen kann man demonstrieren, indem man Wasserstoffperoxid zu verschiedenen tierischen oder pflanzlichen Geweben gibt, z. B. zu geriebenen Kartoffeln oder Möhren, Hackfleisch oder geschabter Leber. Ein Aufschäumen durch den freigesetzten Sauerstoff zeigt die Aktivität von Katalase an. Da obligat anaerobe Bakterien keine Katalase enthalten, eignet sich die Reaktion auch, um anaerobe von aeroben bzw. fakultativ anaeroben Bakterien zu unterscheiden.

Aufgrund ihrer Aminosäuresequenz und ihrer Struktur werden verschiedene Katalasen unterschieden Die humane Katalase ist ein tetrameres Enzym, wobei jede Untereinheit eine Häm-Gruppe als prosthetische Gruppe enthält, die für die katalytische Wirkung entscheidend ist.

-

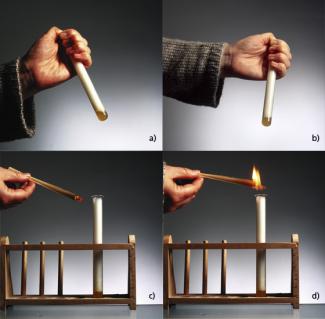

Experiment zur Enzymwirkung von Katalasea) und b) Wasserstoffperoxid + Kartoffelpresssaft (enthält Katalase) werden geschüttelt –Schaumbildung durch freigesetzten Sauerstoffc) und d) Nachweis des gebildeten Sauerstoffs durch einen glimmenden Holzspan,dieser entzündet sich bei Anwesenheit von Sauerstoff

H. Mahler, Fotograf, Berlin