Pestizide

Als Biozide (Pestizide) bezeichnet man Chemikalien, die zur Bekämpfung lebender Organismen eingesetzt werden. Je nachdem gegen welche Organismen sie eingesetzt werden, unterscheidet man:

- Akarizide (gegen Milben),

- Algizide (gegen Algen),

- Bakterizide (gegen Bakterien),

- Fungizide (gegen Pilze),

- Herbizide (gegen Unkräuter),

- Insektizide (gegen Insekten),

- Molluskizide (gegen Schnecken),

- Nematizide (gegen Würmer),

- Rhodentizide (gegen Nagetiere) und

- Virizide (gegen Viren).

Synonyme für Biozide sind Pestizide bzw. Pflanzenschutzmittel und Schädlingsbekämpfungsmittel.

Biozide – Pestizide

Biozide, auch Pestizide (Pflanzenschutzmittel bzw. Schädlingsbekämpfungsmittel) genannt, werden im Pflanzenschutz zur Schädlingsbekämpfung eingesetzt. In der Landwirtschaft, der Erwerbsgärtnerei aber auch in Kleingärten und im Haushalt werden sie verwendet, um Insekten, Milben, Schnecken, Nagetiere oder unerwünschte Pflanzen („Unkraut“) zu bekämpfen. Um diese Aufgabe erfüllen zu können, sind die meisten Biozide giftig und umweltschädlich.

Produkte, die Biozide enthalten, unterliegen seit 2002 einer Zulassungspflicht, die im Rahmen der Umsetzung der europäischen Biozid-Richtlinie in ein deutsches Biozid-Gesetz durchgesetzt wurde. Zulassungsbehörde ist die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Das Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (BgVV) hat die Aufgabe, Biozid-Produkte und Biozid-Wirkstoffe hinsichtlich ihres gesundheitlichen Risikos zu bewerten. Eingeschlossen sind hier auch bedenkliche Stoffe, die zwar kein Biozid-Wirkstoff sind, aber aufgrund ihrer Beschaffenheit nachteilige Wirkungen auf Mensch, Tier oder Umwelt haben.

Umweltgefahren durch Biozide

Umweltgefahren durch Biozide kommen dadurch zustande, dass diese Stoffe nicht nur auf den Flächen wirken, auf die sie bewusst verteilt werden, sondern auch auf benachbarten Flächen, die zwangsweise „mitbehandelt“ werden. Das passiert besonders dann, wenn die Biozide von Flugzeugen aus verstreut werden und die Wetterbedingungen (z. B. Wind) sich dabei ungünstig verändern. Wind und Regen verteilen Biozide außerdem weit über ihr Anwendungsgebiet hinaus. So hat man einige Biozide an Stellen gefunden, wo nachweisbar im Umkreis von tausenden Kilometern nie Biozide eingesetzt wurden, z. B. in unseren Gletschern, den Ozeanen sowie in der Arktis und der Antarktis. Dabei handelt es sich besonders um langlebige chlororganische Verbindungen wie die Insektizide DDT und Lindan oder das Unkrautvernichtungsmittel Atrazin.

Biozide gelangen außerdem über Niederschläge oder durch Auswaschung aus Böden in Seen und Flüsse, die sie weiter in die Meere transportieren. In der Nordsee und im Mittelmeer kann man stellenweise hohe Konzentrationen an verschiedenen Bioziden messen. Biozide sickern durch die Böden und gelangen so ins Grundwasser.

Gegenwärtig ist man dabei, international unter Koordination des UN-Umweltprogramms UNEP an globalen Regulierungen und Verboten für langlebige, weltweit verbreitete Schadstoffe, zu denen besonders viele Biozide zählen, zu arbeiten.

Gesundheitsgefahren durch Biozide

Die WHO (Weltgesundheitsorganisation) schätzt, dass jährlich 3 Millionen Menschen von schweren akuten Pestizidvergiftungen betroffen sind, ein Großteil dieser Vergiftungen endet tödlich. Am meisten gefährdet sind die Menschen in Entwicklungsländern. Dort werden noch besonders gefährliche Pestizide verwendet, die in Europa schon lange verboten sind. In den Entwicklungsländern gibt es außerdem kaum gesetzliche Bestimmungen für den Einsatz von Pestiziden und auch keinen Arbeitnehmerschutz. Gesundheitlich besonders gefährdet sind die Anwender. Das sind u. a. Bauern, Land- und Forstarbeiter, Gärtner und die Arbeiter in Pestizide erzeugenden und verarbeitenden Fabriken. Die Aufnahme der Pestizide erfolgt bei diesen Menschen durch Lunge und Haut, vor allem dann, wenn keine entsprechende Schutzausrüstung verwendet wird. Ansonsten nehmen Menschen und Tiere Pestizide hauptsächlich durch Rückstände in der Nahrung auf.

-

Pflanzenschutzmittel im Test an einer Tomatenpflanze Bayer AG

Eine Reihe von Pestiziden sind Nervengifte. Zeichen von Vergiftungen sind z. B. Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel, Sehstörungen bis hin zur Atemlähmung. Viele Pestizide stehen außerdem im Verdacht, krebserregend, erbgutschädigend und fruchtschädigend zu sein. Deshalb wurden diese Pestizide von Institutionen wie der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der US-Umweltbehörde (EPA) oder der EU entsprechend dieser Gefährdungen eingestuft. Trotzdem ist ihre Anwendung deswegen nicht oder noch nicht in allen Ländern verboten.

-

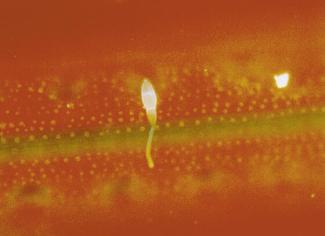

Auskeimende Sporen eines Pilzes auf einem behandelten Reisblatt Bayer AG