Transmittersubstanzen sichern die Funktion chemischer Synapsen

Tiere und Menschen können auf Umweltreize sehr schnell und zielgerichtet reagieren.

Das gelingt nur, wenn die durch Außenreize entstandene Erregung von einer Nervenzelle zur anderen bzw. von Nervenzellen zum reagierenden Organ (z. B. Muskel) übertragen werden.

Entscheidende Schaltstellen für die Erregungsübertragung sind die Synapsen. In den chemischen Synapsen gelingt die Erregungsübertragung durch Transmittersubstanzen, die von der präsynaptischen Membran zur postsynaptischen Membran gelangen und dort elektrische Synapsenpotenziale auslösen. Sie werden deshalb auch als Neurotransmitter bezeichnet.

Damit Reize aus dem Körperinneren oder der äußeren Umgebung richtig und schnell vom Organismus beantwortet werden können (Reaktion), müssen die Reize vom Organ des Eintreffens über mehrere Tausend Nervenzellen bis zum Zielorgan geleitet werden. Einen Vergleich bietet der Verlauf des Stroms, der vom Ort des Entstehens (z. B. Wasserkraftwerk, Windrad) über viele Leitungen und Umschaltstationen schließlich in unserer Steckdose und dem daran angeschlossenen Gerät ankommt. Die Leitungsbahnen des menschlichen Organismus verlaufen immer durch das Zentralnervensystem und bestehen aus Nervenzellen (Neuronen), die nicht direkt miteinander verbunden sind.

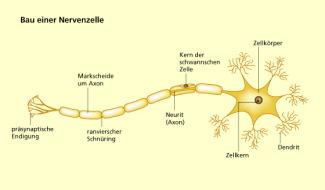

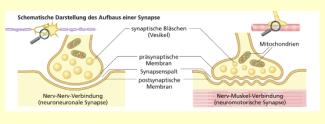

Ein Neuron oder eine Nervenzelle besteht aus einem Zellkörper mit Zellkern und einem langen Hauptfortsatz, dem Axon (oder Neurit). Vom Zellkörper gehen viele kurze Fortsätze aus, die Dendriten genannt werden und an denen andere Neuronen mit ihrem Axon ankoppeln können. Damit ein Neuron eine Information an ein anderes Neuron weiterleiten kann, besitzt jedes Axon an seinem Ende zahlreiche Verästelungen, an denen sogenannte Endknöpfchen (Synapsen) sitzen. Der Spalt oder Zwischenraum zwischen zwei Nervenzellen ist etwa 20-30 nm breit und wird Synapsenspalt oder synaptischer Spalt genannt. Den Bereich innerhalb einer Synapse nennt man präsynaptisch, den außerhalb der Synapse postsynaptisch.

-

Bau einer Nervenzelle

Synapsen sind somit die Verbindungsstelle zwischen zwei Nervenzellen, einer Nerven- und einer Muskelzelle oder Nervenzellen und Sinnenszellen. Sie bilden die Grundlage menschlicher Lernvorgänge, sind die Schaltstellen unseres Bewusstseins und ermöglichen uns alle Wahrnehmungen, Interpretation, Kommunikation oder Bewegung. An den Synapsen wird als Folge der elektrischen Erregung eines Neurons eine chemische Substanz (Transmitter) freigesetzt.

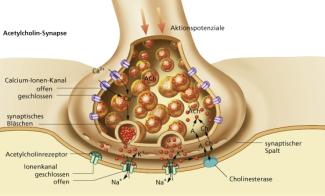

Transmitter sind kleine chemische Moleküle, die Zellmembranen passieren können. Sie sind in den präsynaptischen Nervenenden (Synapse) in winzigen „Bläschen“, Vesikel genannt, gespeichert. Diese Neurotransmitter helfen bei der Übertragung von Nervenimpulsen von Zelle zu Zelle. Sie können durch Calcium-Ionen freigesetzt werden. Sie sind meist kettenförmig (manchmal ringförmig) und bestehen aus bis zu 39 Aminosäuren. Neurotransmitter lassen sich einteilen in Monoamine und Peptide. Die Synthese der Monoamine erfolgt in den Synapsen der Nervenzellen, die der Peptide an den Ribosomen der Nervenzelle.

Die ersten experimentellen Untersuchungen zur Wirkung chemischer Substanzen, die bei Erregung einer Nervenfaser von dieser abgegeben werden, führte der Pharmakologe OTTO LOEWI (1873-1961) 1921 an Fröschen durch. Er erhielt 1936 zusammen mit H. H. DALE den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin für die Erforschung der chemischen Nervenimpulse durch Acetylcholin. LOEWI stellte fest, dass Nervenfasern, die zum Herzen führen, den Herzschlag beeinflussen können. Dabei werden chemische Substanzen freigesetzt. LOEWI separierte diese Substanzen und bei deren Übertragung auf andere Herzen konnte der gleiche Effekt erzielt werden.

-

Zwischen präsynaptischer und postsynaptischer Membran wirken sogenannte Transmitter als chemische Überträgerstoffe.

Renate Diener

Transmitterkriterien

Solche Substanzen, die Informationen von einer Nervenzelle zur anderen oder von einer Nervenzelle auf Zellen anderer Organe (z. B. Muskel, Herz) übertragen, bezeichnet man als Transmitter. Transmitter, die ausschließlich im Nervensystem vorkommen, werden Neurotransmitter genannt.

Ablauf der Reizweiterleitung

Ein ankommender elektrischer Reiz in der Nervenzelle führt zur Veränderung des elektrischen Potenzials der Zelle. Durch diesen aktiviert, öffnen sich in der Membran spannungsabhängige Calciumkanäle. Dieses Signal führt dazu, dass sich die mit Transmittersubstanzen gefüllten synaptischen Bläschen in Richtung präsynaptische Membran bewegen. Das Ausschleusen der Neurotransmitter aus der präsynaptischen Membran von Nervenzellen erfolgt meist über Exocytose, d. h. der Transport der chemischen Substanz erfolgt über Vesikel (hier: synaptische Bläschen), deren Membran mit der Cytoplasmamembran verschmilzt und gleichzeitig den Inhalt nach außen entleert. Da es sich hier um eine regulierte Exocytose handelt, erfolgt die Fusion erst nach Zellaktivierung, z. B. durch den Einstrom von Calcium-Ionen in die Nervenendigung. Die Anzahl der Vesikel hängt von der Calciumkonzentration der Zellmembran ab.

Nach schneller Diffusion der Neurotransmitter über den synaptischen Spalt binden sie sich an spezifische Rezeptoren der postsynaptischen Membran, welche mit Transmitter-gesteuerten Ionenkanälen verbunden sind (Pro Kanal müssen zwei passende Transmittermoleküle anbinden.). Daraufhin öffnen sich diese Ionenkanäle für einen begrenzten Zeitraum und bewirken durch einen Ioneneinstrom eine Änderung des elektrischen Potenzials dieser Nachbarzelle. Wird die postsynaptische Membran dadurch überschwellig depolarisiert, entsteht ein neues Aktionspotenzial der Zelle. Unterbleibt eine überschwellige Reizung bleibt die Zelle im Ruhepotenzial.

Die Transmitterwirkung wird entweder durch enzymatische Spaltung oder Aufnahme in die präsynaptische Endigung oder in Astrocyten beendet, wobei die Wiederaufnahme den bedeutendsten Mechanismus zur Inaktivierung darstellt. Die wichtigsten Enzyme, die sich um eine Inaktivierung der Neurotransmitter kümmern, heißen COMT und MAO (Catechyl-O-Methyltransferase und Monoaminooxidase).

Die Wirkungsdauer von Neurotransmittern beträgt in der Regel nur wenige Millisekunden. Die Wirkung ist meist streng auf den synaptischen Bereich begrenzt, kann aber durch Diffusion auch weit vom Freisetzungsort weg liegende Zellen beeinflussen. Neurotransmitter können auch an präsynaptische Rezeptoren (Autorezeptoren) binden.

Neurotransmitter können hemmende und erregende Funktionen (vgl. Tab.) haben, wobei es von den Eigenschaften der postsynaptischen Rezeptor- und Ionenkanäle sowie der intrazellulären Überführung mechanischer Signale in Erregung (und umgekehrt) abhängt, welche Wirkung sie entfalten. In einer Nervenzelle (Neuron) können mehrere Neurotransmitter gemeinsam vorkommen, meist sogar hemmende und erregende Transmitter gleichzeitig.

Einteilung der Neurotransmitter

Neurotransmitter können anhand ihrer chemischen Struktur weiter eingeteilt werden in:

- Amine (Acetylcholin, Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin, Serotonin, Histamin)

- Aminosäuren (Aspartat, Glutamat, Glycin, GABA)

- Nucleotide (ATP)

- Peptide (u. a. Substanz P, Endorphine)

Zurzeit sind etwa 100 Neurotransmittersubstanzen bekannt. Man vermutet aber eine weitere Entdeckung solcher Substanzen und rechnet mit insgesamt 200 Transmittern bei den Tieren und Menschen. Einer der am längsten bekannten (1920) und wegen des experimentell gut zugänglichen Orts seiner Ausschüttung (motorische Endplatte des Skelettmuskels) am besten untersuchten Neurotransmitter ist das Acetylcholin. Im Gehirn des Menschen sind ca. 5-10 % aller Synapsen mit Acetylcholin ausgestattet. Gut untersucht sind weiterhin die aromatischen Amine Adrenalin, Noradrenalin und Dopamin, die mit Serotonin als Monoamine zusammengefasst werden und von Neuronen des Hirnstamms verwendet werden, die in alle Gebiete des Zentralnervensystems projizieren. Etwa 25-40 % aller Synapsen verwenden Aminosäuren als Neurotransmitter. Hierzu gehören die Glutaminsäure, die aus ihr gebildete γ-Aminobuttersäure (GABA) und Asparaginsäure.

-

An einer Synapse kann die Erregung nur in eine Richtung übertragen werden.

Die wichtigsten Neurotransmitter und ihre Wirkung sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

| Neurotransmitter | Vorkommen und Wirkort | Wirkungstyp |

| Acetylcholin | ZNS der Wirbeltiere: neuromuskuläre Verbindungen im Skelettmuskel, Vegetatives Nervensystem: präganglionär sympathische Fasern und prä- und postganglionär parasympathische Fasern | hauptsächlich erregend |

| Adrenalin, Noradrenalin | Wirbeltiere, Insekten, Ringelwürmer: Vegetatives Nervensystem: postganglionär sympathische Fasern, ZNS, PNS | erregend und hemmend |

| Dopamin | Wirbeltiere: ZNS, PNS | hauptsächlich hemmend |

| Serotonin | Wirbeltiere und Wirbellose: ZNS, Hirnstamm, Hypothalamus | erregend und hemmend |

| GABA (Gamma-Aminobuttersäure) | Wirbeltiere, Krebstiere, Insekten: ZNS, neuromuskuläre Endplatte der Wirbellosen | hemmend |

| Glutaminsäure | Wirbeltiere, Wirbellose: ZNS, neuromuskuläre Endplatte der Wirbellosen | erregend |

| Asparaginsäure | Wirbeltiere, Wirbellose: ZNS | erregend |

| Substanz P | Wirbeltiere: ZNS, PNS | erregend, z. T. hemmende Modulation |

| Endorphine, z. B. Methionin-Encephalin | Wirbeltiere: ZNS, PNS | meist hemmend |

-

Chemie und Synthese der Neurotransmitter

Die Tabelle zeigt, dass manche Neurotransmitter sowohl erregend als auch hemmend wirken können. Grund dafür sind nicht die Eigenschaften des Transmitters, sondern die des Rezeptors. Die Neurotransmitter treten in Interaktion mit den Rezeptormolekülen, das heißt sie bilden einen Transmitter-Rezeptor-Komplex nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Agonisten sind dabei Substanzen, die stimulierend auf einen Rezeptor wirken, Antagonisten wirken hemmend. Rezeptoren besitzen eine bestimmte Selektivität und Affinität. An den Dendriten und den Zellkörpern der meisten Nervenzellen findet sich ein Gemisch aus hemmenden und erregenden Synapsen.

Bei Eindringen bestimmter Ionen aus dem Ionenkanal in die Zielzelle wird das Potenzial der Zelle entweder erhöht oder verringert. Die Ladung der durch die Ionenkanäle wandernden Ionen bestimmt, ob es sich bei der Synapse um eine erregende oder hemmende Synapse handelt. Positiv geladene Ionen erhöhen das Potenzial im Inneren der Zelle und damit die Wahrscheinlichkeit, dass die Zelle Transmittersubstanzen freisetzt. In diesem Fall nennt man die Synapse erregend (excitatorisch). Bei einer hemmenden (inhibitorischen) Synapse wird das Potenzial im Inneren der Zelle durch negativ geladene Ionen erniedrigt und die Bereitschaft, Reize weiterzuleiten, wird herabgesetzt.

Störungen dieses hochsensiblen Systems führen nicht selten zu schweren Krankheiten.

-

Neuropeptide sind Ketten von Aminosäuren.

Suche nach passenden Schlagwörtern

- Video

- GABA

- Synapsen

- Gehirn

- Endorphine

- Acetylcholin

- enzymatische Spaltung

- Tabelle

- Transmitter

- elektrischer Reiz

- Rezeptoren

- Nervenzelle

- Diffusion

- Glutamat

- Noradrenalin

- Neuron

- OTTO LOEWI

- Monamine

- Asparrat

- Serotonin

- Substanz T

- Reizweiterleitung

- Glycin

- Dopanin

- Transmitter-Rezeptor-Komplex

- Schlüssel-Schloss-Prinzip

- Neurotransmitter

- Reizübertragung