Beziehungen im Ökosystem

Organismen in einem Ökosystem, ob Wald, Hecke oder See, leben nicht unabhängig voneinander. Zwischen ihnen bestehen vielfältige Abhängigkeiten und Beziehungen. Man unterscheidet innerartliche („intraspezifische“) und zwischenartliche („interspezifische“) Beziehungen.

Beziehungen zwischen den Organismen - dargestellt am Ökosystem See

Die einzelnen Lebewesen in einem See leben nicht unabhängig voneinander. Zwischen ihnen bestehen ebenfalls vielfältige Abhängigkeiten und Beziehungen. Man unterscheidet innerartliche („intraspezifische“) und zwischenartliche („interspezifische“) Beziehungen.

Innerartliche Beziehungen

Die Individuen einer Art, z. B. alle Stockenten oder alle Karpfen, stellen weitgehend gleiche Ansprüche an ihre Lebensbedingungen. Dadurch kommt es zu innerartlicher Konkurrenz zwischen den Individuen, z. B. um Nahrung, Lebensraum und Fortpflanzungspartner.

So kann man gelegentlich beobachten, dass sich Stockenten bei der Nahrungssuche bedrängen. Werden Möwen von einem Schiff aus gefüttert, stürzen sich oft gleich mehrere Tiere auf einen Nahrungsbrocken. Ähnlich ist es auf einem Futterplatz, wenn eine Schar Sperlinge gleichzeitig nach Futter sucht.

Oft kommt es auch zur Abgrenzung des Reviers, z. B. zur Brutzeit beim Höckerschwan. Eindringenden Paaren schwimmt das Männchen dann „hoch imponierend“ entgegen, um sie zu verjagen. Es kann sogar zu einem Kampf kommen.

Eine weitere Form innerartliche Beziehungen sind die Partnerbeziehungen bei Tieren, die mit der Fortpflanzung im Zusammenhang stehen. Sie schließen die Paarung ein.

In dieser Zeit sind bei einigen Arten körperliche Veränderungen insbesondere bei den Männchen zu beobachten. Bei wirbellosen Tieren sind Partnerbeziehungen kaum ausgeprägt. Eine wichtige Rolle spielen sie aber bei Wirbeltieren.

Beim Dreistachligen Stichling beispielsweise kann man im Frühjahr ein typisches Fortpflanzungsverhalten und Revierverhalten beobachten. In der Zeit der Fortpflanzung weist das Männchen eine kräftige Körperfärbung auf.

Das Männchen hält sich in einem bestimmten Gebiet auf, aus dem es andere Männchen vertreibt. Es ist sein Revier, das es sich zum Zweck der Paarung und Brutpflege gesucht hat. Aus Pflanzenteilen wird ein röhrenförmiges Nest in eine kleine Sandgrube gebaut.

Kommt ein Weibchen, so versucht das Männchen es dazu zu bringen, in die Neströhre zu schwimmen, um dort abzulaichen. Danach schwimmt das Männchen in das Nest und gibt Samenzellen über die Eier. Die Eier werden befruchtet.

Während das Weibchen nun das Revier verlässt, bleibt das Männchen bei den Eiern. Es bewacht sie und fächelt ihnen mit den Flossen frisches Wasser zu. Aus den befruchteten Eiern schlüpfen Fischlarven. Sie wachsen und entwickeln sich zu jungen Stichlingen.

Partnerbeziehungen sind auch bei Wasservögeln gut zu beobachten. Während der Paarungszeit ist z. B. beim Blesshuhn die weiße Kopfplatte vergrößert. Paarungsrituale werden oft „versteckt“ vollzogen, z. B. beim Haubentaucher im Nestbereich.

Bei der Graugans dagegen erfolgt eine auffällige Balz auf dem Wasser (u. a. Halseintauchen, Triumpfpose. Bei einigen Arten, z. B. Höcker-Schwan und Gänsen, ist eine „Dauerehe“ üblich.

Brutfürsorge wird von allen Wasservögeln betrieben. Oft beteiligen sich beide Partner am Nestbau und dem Brutvorgang sowie der Brutpflege (z. B. Stockenten). Bei einigen Arten brütet nur einer der Partner.

-

Fortpflanzungsverhalten und Brutpflege beim Dreistachligen Stichling

Die Vergesellschaftung ist eine weitere Form innerartlicher Beziehungen. Hierzu gehört die Bildung von Schwärmen und Herden.

Viele Fischarten bewegen sich im Schwarm fort. Bekannt sind die oft riesigen Heringsschwärme oder die Schwärme von farbenfrohen Fischen in Aquarien. Das Auffällige an einem Schwarm ist, dass sich alle Fische mehr oder minder in gleicher Richtung und in gleichem Abstand zueinander bewegen.

Für die im Schwarm lebenden Tiere bringt das Leben in dieser Gemeinschaft Vor- und Nachteile mit sich. Ein Nachteil besteht im vorhandenen Nahrungsangebot, das mit allen Mitgliedern geteilt werden muss. Von Vorteil ist dagegen, dass der Schwarm den einzelnen Tieren größeren Schutz vor Räubern bietet. Das ist deshalb möglich, weil der Räuber den Schwarm als Ganzes wahrnimmt. Nur einzelne aus dem Schwarm abweichende Fische werden als Einzellebewesen erkannt und angegriffen. Außerdem ist die Chance größer, einen geeigneten Fortpflanzungspartner zu finden.

Diese Form des Zusammenlebens von Tieren in riesigen Schwärmen bezeichnet man als offenen anonymen Verband. Anonym deshalb, weil die Tiere sich untereinander nicht an speziellen Merkmalen erkennen. Jederzeit können sich Tiere der Gruppe anschließen oder sie wieder verlassen.

Vergesellschaftungen gibt es auch bei Affen. Gorillas und Schimpansen leben in Verbänden, in denen bereits eine Rangordnung herrscht. Im Ergebnis von Auseinandersetzungen gewinnt ein Tier die „Oberhand“ und beherrscht dann das Verhalten der anderen Mitglieder der Gruppe. Das bringt der Gruppe Vorteile im „Überlebenskampf“.

Da die Tiere sich in dieser Gemeinschaft alle an individuellen Merkmalen erkennen, bezeichnet man diese Form als individualisierten Verband.

In individualisierten Verbänden leben sowohl Wölfe als auch Hühner.

Zwischenartliche Beziehungen

Dazu gehört der Kommensalismus. In diesem Fall sind verschiedene Arten locker miteinander verbunden. Meist zieht nur ein Partner aus dieser Vergesellschaftung Nutzen, ohne ihn jedoch zu schädigen. Es handelt sich um eine Art zeitweilige Tischgenossenschaft (lat. commensalis = Tischgenosse).

Als ein Beispiel können die auf der Wasseroberfläche liegenden Laubblätter von See- bzw. Teichrosen dienen. Sie werden z. B. gern vom Wasserläufer und anderen Tieren (z. B. auch Fröschen) zum Ruhen aufgesucht, ohne das Laubblatt zu schädigen. Im Schilfgürtel bauen nahezu alle Wasservögel ihre Nester. Das Schilf wird dadurch nicht beeinträchtigt. An Unterwasserpflanzen legen u. a. Schnecken ihre Eier ab.

Einige Fische, sogenannte Schiffshalter, nutzen größere Fische und Wale vorübergehend als Transportmittel. Anstelle einer Rückenflosse besitzen sie eine Scheibe, mit der sie sich festsaugen können. Sie können dadurch ihre Lebensräume erweitern.

Auch bei auf dem Land lebenden Organismen ist Kommensalismus verbreitet. Beispielsweise werden große Landraubtiere bei ihren Beutefängen von Aasgeiern begleitet. Letztere ziehen einen Nutzen aus den Beuteresten, die nach dem Abzug z. B. von Löwen zurückbleiben.

Auch viele Pflanzen nutzen Tiere für die Erweiterung ihres Lebensraums aus. Beeren und saftige Früchte werden von Vögeln verzehrt, z. B. die Vogelbeere von der Amsel, die Mistelbeere von der Misteldrossel. Die Samen sind unverdaulich und werden oftmals weit entfernt von den Mutterpflanzen von den Vögeln ausgeschieden. Finden sie günstige Bedingungen, keimen die Samen. Die Klette besitzt Früchte mit hakenförmigen Haaren als Haftvorrichtungen. Sie bleiben am Fell vorbeistreifender Tiere haften und werden verbreitet.

Eine Form des Kommensalismus ist auch die zeitlich später liegende Nutzung von verlassenen Wohnstätten anderer Organismen. So werden Spechthöhlen von anderen höhlenbrütenden Vogelarten, z. B. durch Stare, oder Kleinsäugerarten wie den Siebenschläfer, belegt.

Konkurrenz um Lebensraum

Wie zwischen Individuen einer Art gibt es auch bei Individuen verschiedener Arten oft unerbittliche Konkurrenz um Lebensraum, Nahrung und Brutplätze.

Schilf ist z. B. eine konkurrenzkräftige Röhrichtart, die andere Arten, z. B. den Rohrkolben oder die Teichsimse, verdrängt. Wird aber Schilf durch Ufernutzung beeinträchtigt, können sich die unterlegenen Arten ausbreiten. Auch Tauchblattpflanzen (z. B. Laichkräuter) können sich ausbreiten.Umgekehrt können dichte „Schwimmblattrasen“ z. B. der Weißen Seerose Unterwasserpflanzen (z. B. Laichkräuter) völlig verdrängen, da diese kein Licht bekommen.

Auch zwischen verschiedenen Arten, die auf dem Land leben, ist Konkurrenz zu beobachten. So sind z. B. Unkräuter Konkurrenten um Wasser, Nährstoffe und Licht für Kulturpflanzen (z. B. Weizen). Deshalb werden sie mit geeigneten mechanischen und auch chemischen Mitteln bekämpft.

Harte Konkurrenten für einheimische Arten sind u. a. auch sogenannte „Eindringlinge“.

In den Sumpfgebieten der Südstaaten Amerikas wurde z. B. eine Wasserpflanze (die Wasserhyazinthe) eingeschleppt, die dort nicht beheimatet war. Die Pflanzen verbreiteten sich so stark, dass sie den einheimischen Wasserpflanzen und -tieren Lebensraum und Nahrung wegnehmen.

So ist z. B. der Marderhund aus Asien bei uns eingewandert und macht u. a. dem Fuchs Lebensraum und Nahrung streitig. Eingewandert ist auch der Japanische Staudenknöterich. Wo er sich ausbreitet, verdrängt er einheimische Arten, die infolge der dichten Bestände des Staudenknöterichs unter Lichtmangel leiden und schließlich aussterben.

Symbiosen

Symbiosen sind eine weitere Form zwischenartlicher Beziehungen. Die artverschiedenen Organismen sind in diesem Fall voneinander abhängig, wobei beide Partner Nutzen aus der Vergesellschaftung ziehen.

An Gewässern ist die Schwarz-Erle ein Beispiel dafür. Ihre Versorgung mit Stickstoff erfolgt hauptsächlich durch Symbiose mit Bakterien. Diese befinden sich in Knöllchen, die sich in den oberen Bereichen der Wurzeln der Schwarz-Erlen bilden. Deswegen werden sie auch Knöllchenbakterien genannt. Die Bakterien sind in der Lage, den Luftstickstoff zu binden, der dann den Schwarz-Erlen zur Verfügung steht. Die Bakterien wiederum werden durch die Schwarz-Erlen mit anderen Nährstoffen und Wasser versorgt.

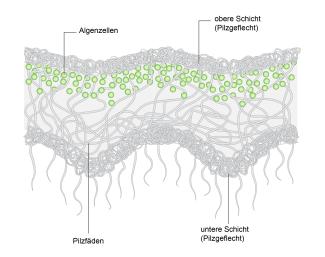

Symbiontische Wechselbeziehungenzeigen auch die auf der ganzen Erde verbreiteten Flechten. Flechten bestehen aus einem Pilzgeflecht und aus Grünalgen oder Cyanobakterien („Blaualgen“). Da diese Organismen Fotosynthese betreiben, ernähren sich Flechten autotroph. Ein Teil der fotosynthetisch gebildeten Stoffe, z. B. Glucose, wird an die Pilze abgegeben.

Die Pilze bilden ein dichtes Geflecht und können große Wassermengen aufnehmen. Sie schützen ihre Symbiosepartner vor dem Austrocknen und leiten ihnen Wasser und Mineralstoffe zu.

Flechten sind sehr anspruchslos. Sie besiedeln Lebensräume, die anderen Organismen keine Lebensgrundlagen bieten. Sie kommen am Nordrand der Tundren, in der Antarktis, im Hochgebirge (bis knapp unter 5 000 m Höhe), in Wüsten und Halbwüsten, in den Tropen sowie in unserer gemäßigten Klimazone vor.

Flechten können in diesen extremen Lebensräumen nur deshalb existieren und überleben, weil die an der Flechtenbildung beteiligten Pilze und Partner (z. B. einzellige Algen) symbiontisch zusammenleben und sich gegenseitig förderlich sind. Sie stellen eine Einheit dar, die organismusähnlich ist. Deshalb werden Flechten innerhalb des Pflanzenreichs als eigene Gruppe betrachtet. Wenn man den Querschnitt einer Flechte mithilfe des Mikroskops beobachtet, kann man beide Partner gut erkennen.

Flechten sind gegenüber Luftverunreinigungen extrem empfindlich. Selbst geringe Mengen an Schwefeldioxid hemmen das Wachstum. Sie dienen deshalb auch als Mittel, um Umweltbelastungen zu beurteilen.

Auch im Tierreich gibt es Symbiosen. Der Einsiedlerkrebs z. B. verbirgt seinen weichen Hinterleib in einem Schneckengehäuse. Dieses führt er immer mit sich und wechselt es, wenn er wächst.

Auf dem Gehäuse siedeln sich Seerosen (Korallen) an. Durch ihre Nesselkapseln in den Fangarmen ist der Krebs geschützt. Dieser wiederum trägt die Seerosen bei seinen Wanderungen in neue Nahrungsräume.

-

Aufbau einer Flechte

© Duden Learnattack GmbH

Im weiteren Sinne kann man auch die wechselseitige Anpassung von Blütenformen und Insekten als Symbiose, Bestäubungssymbiose, ansehen.

So sind die Blüten der Lippenblütengewächse (z. B. Wiesen-Salbei) so gebaut, dass Insekten (z. B. Hummeln) einen Hebelmechanismus in Gang setzen. Dieser drückt die Staubblätter auf ihren Rücken, die Staubblätter geben dann den Pollen frei, der auf dem Rücken der Hummel haften bleibt. Beim Besuch der nächsten Blüten berüht die Hummel dann auch die Narbe, an der Pollen von der vorhergehenden Blüte kleben bleibt. So wird also eine Insektenbestäubung gesichert, bei der beide Partner Vorteile haben.

Schließlich gibt es unter Tieren auch noch Putzsymbiosen. Bei Fischen ist das bekannt. Kleinere Fische leben mit größeren zusammen. Die kleineren entfernen u. a. Außenparasiten bei den größeren; die kleineren gelangen rascher in nährstoffreiche Bereiche (Gebiete).

Parasitismus

Eine weit verbreitete Form von Wechselbeziehungen zwischen Organismen verschiedener Arten ist der Parasitismus.

In dieser Beziehung lebt ein Organismus, der Parasit, auf Kosten eines anderen Organismus, des Wirtes. Parasitismus ist ein Zusammenleben von Organismen verschiedener Arten mit einseitigem Nutzen für eine Art, den Parasiten.

Diese Form der Beziehungen ist im Pflanzenreich wie im Tierreich weit verbreitet.

Parasiten sind Organismen, die sowohl als Außenparasiten (Ektoparasiten) außen an anderen Lebewesen als auch als Innenparasiten (Endoparasiten) in anderen Organismen leben, sich dort fortpflanzen und sich von diesen anderen Lebewesen direkt oder indirekt ernähren.

Räuber-Beute-Beziehung

Zu den vielfältigen Nahrungsbeziehungen, die Organismen verschiedener Arten in einer Lebensgemeinschaft eingehen, gehört der Raub. Als Räuber (Fressfeinde) werden sowohl Pflanzenfresser, z. B Feldhase, als auch Fleischfresser, z. B. Mäusebussard, Fuchs und Specht, bezeichnet. Die Beute sind sowohl Pflanzen, Teile von Pflanzen als auch Tiere.

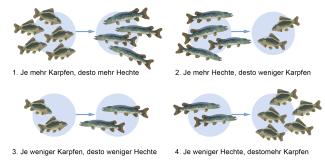

Ein typisches Beispiel für eine Räuber-Beute-Beziehung in einem See ist die Beziehung zwischen Karpfen (Beute) und Hechten (Räuber). Erfolgt eine rasche Vermehrung der Individuen der Beute, hat dies – zeitlich meist etwas versetzt – eine Zunahme der Individuen der räuberisch lebenden Art bei gleichzeitiger Verringerung der Beutetiere zur Folge. Verringert sich das Beuteangebot, verringert sich infolge weniger Nahrung wiederum die Anzahl der Räuber. Dadurch ergibt sich ein charakteristisches Bild der Schwankungen von Räuber- und Beutetieren.

Dieses „Idealbild“ kann aber durch ungünstige Lebensbedingungen (z. B. sehr kalter Winter, Eintrag von Schadstoffen, Düngemitteln und Gülle), Erkrankungen, Epidemien und Eingriffe des Menschen (z. B. Fischfang) stark verändert sein.

In einer relativ stabilen Lebensgemeinschaft sind die Beziehungen zwischen Räuber- und Beuteorganismen so eingependelt, dass die negativen Wirkungen auf das Wachstum und das Überleben einer der beteiligten Organismenarten gering sind. Sie wirken sich günstig auf das Gleichgewicht in der Lebensgemeinschaft aus. Das biologische Gleichgewicht ist also ein Zustand, der sich in einer Lebensgemeinschaft eingestellt hat.

Raub führt in der Regel nicht zur Vernichtung aller Beuteorganismen, weil Räuber und Beute sich gegenseitig in einem langen Entwicklungsprozess angepasst haben. Die Räuber haben zum Erwerb der Beute bestimmte Strategien entwickelt, z. B. die Jagdstrategien von Greifvögeln.

Demgegenüber haben Beuteorganismen Strategien entwickelt, sich dem Zugriff der Räuber zu entziehen. Solche Entzugsstrategien sind z. B. Flucht (Wasserfrosch), Wehrhaftigkeit (Igel, Wespe) oder Verstecken (Zauneidechse).

-

Wechselbeziehungen zwischen Räuber und Beute

© Duden Learnattack GmbH

Suche nach passenden Schlagwörtern

- Räuber- und Beute-Beziehung

- Partnerbeziehungen

- individualisierter Verband

- Tischgenossenschaft

- Brutpflege

- Innenparasiten

- Vergesellschaftung

- Brutffürsorge

- Revierverhalten

- Paarung

- Putzsymbiosen

- Flechten

- Fortpflanzungsverhalten

- Außenparasiten

- Schwarm offener anonymer verband

- Bestäubungssymbiosen

- Innerartliche Beziehungen

- zwischenartliche Beziehungen

- Kommensalismus. Konkurrenz

- Symbiosen

- Parasitismus