MESELSON-STAHL-Experiment

Es gibt drei Hypothesen für den Mechanismus der Replikation (Verdoppelung) der DNA, das konservative, das semikonservative und das dispersive Modell. Dank MESELSON (*1930) und STAHL (*1929), die sich das Prinzip der Dichtegradientenzentrifugation zunutze gemacht haben, konnte 1958 der zutreffende Mechanismus experimentell ermittelt werden.

Identische Replikation (Verdoppelung) der DNA

Im Ergebnis der Mitose erhalten die beiden Tochterzellen identische Chromatiden (Halbchromosomen). Um daraus wieder vollständige Chromosomen herzustellen, müssen die Chromatiden verdoppelt werden. Dies erfolgt in der Interphase des Zellzyklus zwischen zwei Mitosen. Dabei wird auch die DNA als Baustein der Chromosomen verdoppelt.

Die identische Replikation (auch identische Reduplikation) ist die Verdoppelung der DNA. Dabei wird ein DNA-Doppelstrang (Elternstrang) mithilfe von Enzymen in zwei Einzelstränge gespalten, die als Matrizen für die Bildung neuer Doppelstränge dienen.

Die Einzelstränge werden durch komplementäre Basenpaarung (A zu T, C zu G, T zu A, G zu C) unter Einwirkung von Enzymen zu zwei neuen identischen Doppelsträngen (Tochtersträngen) ergänzt.

Drei Modelle zur Klärung der Replikation der DNA

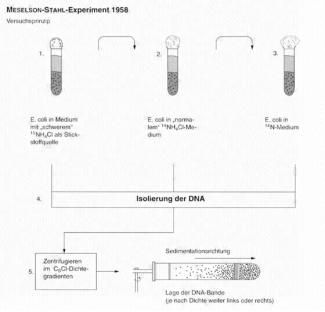

Es gibt drei Hypothesen für den Mechanismus der Replikation der DNA: das konservative, das semikonservative und das dispersive Modell. Dank MESELSON (*1930) und STAHL (*1929), die sich das Prinzip der Dichtegradientenzentrifugation zunutze gemacht haben, konnte 1958 der zutreffende Mechanismus experimentell ermittelt werden.

Das konservative Modell besagt, dass die Elterndoppelhelix (die ursprüngliche DNA der Zelle) als eine Art Vorlage für die Herstellung (Synthese) einer neuen Tochterdoppelhelix dient. Diese Tochterdoppelhelix besteht dann vollständig aus neuem Material. Das heißt sie enthält keinerlei Bestandteile der Elterndoppelhelix.

Das semikonservative Modell erklärt, dass sich die Elterndoppelhelix zunächst entwindet und anschließend je ein Strang von ihr als Schablone (Matrize) für einen passenden (komplementären) Tochterstrang dient. Das bedeutet letztendlich, dass nach der DNA-Replikation zwei Doppelstränge vorliegen, die sich aus je einem elterlichen und einem töchterlichen, neu synthetisierten Strang zusammensetzen.

Bei dem dispersiven Modell geht man davon aus, dass alle vier DNA-Stränge nach der Replikation aus einer Mischung von alter und neuer DNA bestehen.

Durch das von MATTHEW MESELSON und FRANKLIN STAHL durchgeführte sogenannte MESELSON-STAHL-Experiment wurde schließlich im Jahre 1958 der Mechanismus der DNA-Replikation als semikonservativ geklärt.

Bei diesem Experiment bedienten sie sich der Technik der Dichtegradientenzentrifugation. Dabei werden Stoffe (z. B. DNA) nach ihrer Dichte voneinander in sogenannten Banden getrennt. Durch geeignete Versuchsbedingungen konnte gezeigt werden, dass die replizierte DNA je zur Hälfte aus elterlichem und neuem Material besteht (semikonservativer Mechanismus).

-

MESELSON-STAHL-Experiment 1958