Wassertransport

Die Wasseraufnahme der Pflanzen erfolgt durch die Wurzelhaarzellen. Sie beruht auf den physikalischen Gesetzmäßigkeiten der Diffusion und Osmose. Der Wassertransport innerhalb der Pflanze ist kein von der Pflanze aktiv geförderter Prozess. Er beruht ebenfalls auf rein physikalischen Gesetzmäßigkeiten, und zwar auf Adhäsion und Kohäsion.

Die Wasseraufnahme

Die Wasseraufnahme der Pflanzen erfolgt durch die Wurzelhaarzellen. Sie beruht auf physikalischen Gesetzmäßigkeiten.

Physikalische Gesetze wirken auch außerhalb biologischer Objekte und lassen sich durch Modellexperimente veranschaulichen und erklären.

In einem Standzylinder wird Wasser vorsichtig mit Fruchtsirup unterschichtet. Zunächst sind im oberen Teil des Standzylinders nur Wasserteilchen, im unteren vor allem Zuckerteilchen. Die Konzentration von Wasserteilchen und Zuckerteilchen ist also in beiden Bereichen des Standzylinders unterschiedlich. Beide Flüssigkeiten sind deutlich voneinander getrennt.

Diese Grenze wird allmählich immer undeutlicher und auch breiter, bis sich beide Flüssigkeiten vollständig miteinander vermischt haben. Die Ursache dieser eigenständigen Vermischung der Stoffe Wasser und Sirup ist die Eigenbewegung der Wasser- und Sirupteilchen.

Durch diese Eigenbewegung „wandern“ die Teilchen vom Ort der höheren Konzentration zum Ort der niedrigeren Konzentration. So kommt es zu einem Konzentrationsausgleich zwischen den beiden Stoffen Wasser und Zucker im Standzylinder.

Diesen Konzentrationsausgleich zwischen Wasser und Sirup kann man durch Schmecken feststellen. Während Wasser einen neutralen Geschmack hat, schmeckt unverdünnter Fruchtsirup extrem süß. Die Mischung aus beiden hat eine angenehme Süße.

Der physikalische Vorgang, auf dem diese Durchmischung beruht, heißt Diffusion.

Wie erfolgt nun die Aufnahme des Wassers aus dem Boden?

Auf dem Weg in das Wurzelinnere müssen die Wasserteilchen zunächst von den Wurzelhaaren der Rhizodermis aufgenommen werden.

Die Wurzelhaarzellen sind dünnwandige, schlauchförmige, lebende Zellen. Unter der Zellwand finden wir das Zellplasma mit dem Zellkern und großen Vakuolen (Zellsafträumen), in denen Salze und andere Stoffe gelöst sind.

-

Bau der Wurzelhaarzelle

Das Zellplasma wird von der Zellwand und zu den Vakuolen hin jeweils durch dünne Membranen abgegrenzt. Die Membranen besitzen sehr kleine Poren. Während Wasserteilchen die Poren ungehindert durchdringen können, sind sie für Salzteilchen nicht passierbar. Da die Membranen immer nur einen Stoff passieren lassen, nennt man sie semipermeable (halbdurchlässige) Membranen.

Um diese Verhältnisse an einem Modellexperiment zu veranschaulichen, wird das Diffusionsexperiment etwas variiert. Das Wasser und die Zuckerlösung werden durch eine semipermeable Membran getrennt. Als semipermeable Membran verwendet man z. B. einen Bockwurstdarm. An einem Ende zugebunden, wird er mit einem Steigrohr versehen und mit angefärbter Zuckerlösung gefüllt. Diese Apparatur wird an einem Stativ in ein Becherglas mit Wasser gehängt.

Das im Becherglas befindliche Wasser stellt das Bodenwasser dar, das von der Wurzel aufgenommen werden soll. Der Bockwurstdarm symbolisiert die Zellmembranen, die das Zellplasma und die Vakuolen einschließen. Die Zuckerlösung entspricht dem Zellplasma und den in den Vakuolen gelösten Salzen. Nach kurzer Zeit kann man in der Versuchsanordnung ein Ansteigen des Flüssigkeitspegels im Steigrohr entgegen der Schwerkraft beobachten. Angefärbtes Zuckerwasser lässt sich dagegen nicht im Becherglas nachweisen.

Wie lässt sich die Beobachtung erklären?

Im Unterschied zum ersten Experiment wird der Konzentrationsausgleich zwischen dem Wasser und der Zuckerlösung durch die semipermeable Membran in einer Richtung behindert.

Die Zuckerteilchen werden durch die semipermeable Membran zurückgehalten. Die Wasserteilchen können die Membran dagegen ungehindert passieren und diffundieren in die Zuckerlösung. Durch diese Wasseraufnahme steigt der Flüssigkeitsstand im Steigrohr.

Die Wanderung von Wasserteilchen oder von kleinen gelösten Teilchen aus einem Bereich hoher Konzentration (z. B. Wasser im Becherglas) durch eine semipermeable Membran in einen Bereich niedrigerer Konzentration, also hier mit weniger Wasserteilchen (z. B. Zuckerlösung im Bockwurstdarm) wird Osmose genannt.

-

Modellexperiment zur Osmose und die Aufnahme des Wassers in das Wurzelhaar

Im Zellplasma und in den Vakuolen der Wurzelhaarzellen ist die Konzentration der Stoffteilchen größer als die Konzentration der Wasserteilchen. Im Bodenwasser ist die Konzentration der Wasserteilchen größer als die Konzentration der Stoffteilchen. Zellplasma und Vakuolen einerseits und Bodenwasser andererseits sind durch semipermeable Membranen voneinander getrennt. Aufgrund des physikalischen Vorgangs der Osmose wird das Wasser aus dem Boden aufgenommen. Innerhalb der Zellen eines Gewebes wird das Wasser auf der physikalischen Grundlage der Diffusion geleitet. Zwischen den Zellen, auch denen verschiedener Gewebe, erfolgt die Wasserleitung durch Osmose, weil semipermeable Membranen zu passieren sind.

Die Vakuolen der inneren Zellen der Wurzel haben im Vergleich zu den Rhizodermiszellen eine höhere Konzentration an Stoffteilchen und eine geringere Konzentration an Wasserteilchen. Durch Osmose gelangt das Wasser in das Wurzelinnere zu den Leitbündeln und von diesen in die Sprossachse.

-

Transport des Wassers von der Wurzelhaarzelle bis zum Leitgefäß

Die Leitung des Wassers in der Sprossachse

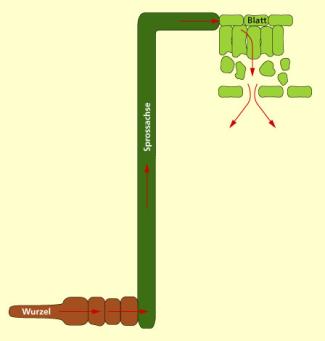

Die Versorgung der oberirdischen Pflanzenteile mit dem von den Wurzeln aufgenommenen Wasser und den darin gelösten Mineralsalzen gehört zu den wichtigsten Lebensprozessen der Pflanzen. Die Pflanzen leisten dabei Erstaunliches, denn das Wasser muss entgegen der Schwerkraft, z. B. bei Bäumen, in oft beträchtliche Höhen (Ferntransport) und in großen Mengen transportiert werden. Anders als bei den Tieren, deren Blutkreislauf durch ein pumpendes Herz angetrieben wird, stehen den Pflanzen für den Wassertransport keine Flüssigkeitspumpen zur Verfügung.

Der Wassertransport in den Gefäßen der Leitbündel ist von den Pflanzen kein aktiv geförderter Prozess. Er beruht auf rein physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Das Wasser gelangt von den Wurzelhaaren bis in die Gefäße durch Diffusion und Osmose. Der Transport des Wassers in den Gefäßen der Sprossachse bis in die Laubblätter erfolgt durch andere physikalische Vorgänge. Um diese Vorgänge zu erkunden, gibt es eine einfache Untersuchung. Wenn man ein Glasgefäß mit Wasser füllt, das aus Röhren mit unterschiedlichem Durchmesser besteht, die miteinander verbunden sind, so stellt man fest, dass das Wasser in den sehr engen Röhren (als Kapillaren bezeichnet) höher als in den weiten Röhren steigt. Ursache dafür ist das Wirken von Anziehungskräften zwischen den Teilchen des Wassers und des Glases.

Die Anziehungskräfte zwischen den Teilchen verschiedener Körper werden als Adhäsionskräfte bezeichnet.

Adhäsionskräfte bewirken z. B. das Haften von Kreide an der Tafel, von Farben an Wänden und auf Bildern. Auch die Wirkungsweise aller Klebstoffe basiert auf Adhäsion. In den Gefäßen wirkt die Adhäsion ebenfalls.

Adhäsion ist in den Gefäßzellen das Anheftungsvermögen der Teilchen verschiedener Stoffe an die Gefäßwand. Betrachtet man die Gefäßzellen verschiedener Pflanzen, so erkennt man, dass ihr Durchmesser je nach Pflanzenart 40 bis 700 mm beträgt. Die Gefäßzellen wirken wie Kapillarsysteme, in denen das Wasser aufsteigt. Mithilfe dieser Kapillarkräfte kann das Wasser in den Gefäßen des Leitbündels etwa 4 bis 7 cm aufsteigen. Das bedeutet, dass die in den Gefäßzellen (als Kapillaren gekennzeichnet) wirkenden Adhäsionskräfte zwar den Wassertransport erleichtern, sie können aber nicht die einzigen Kräfte sein, die ihn bewirken. Für die Erzeugung des Wasserstroms in den Gefäßzellen des Leitbündels gibt es theoretisch zwei Möglichkeiten: einmal durch die Erzeugung eines Drucks von der Wurzel her und zum anderen durch die Entwicklung eines Sogs an der Sprossspitze. Im ersten Fall wird das Wasser in den Leitgefäßen von der Wurzel her „geschoben“ und im zweiten Fall von den Blättern her „gezogen“. Beide Möglichkeiten sind in der Pflanze verwirklicht.

Der Wurzeldruck lässt sich auch an intakten Pflanzen beobachten. An warmen Tagen kann man in den frühen Morgenstunden bei jungen Graspflanzen, aber auch an den Blattspitzen des Springkrauts, Schöllkrauts, Salats, der Kresse, der Erdbeere usw. sehen, dass an ihnen Wassertröpfchen geradezu herausquellen.

Der Wurzeldruck wird durch die osmotischen Vorgänge der Wasseraufnahme durch die Wurzelhaare erzeugt und beruht somit auf physikalischen Gesetzmäßigkeiten.

-

Wasser steigt in Kapillaren aufgrund der Adhäsionskräfte höher als in weitlumigen Gefäßen.

Abgabe des Wassers durch die Blätter

Die Pflanzen geben über die Blätter Wasser ab. Dieser Vorgang heißt Transpiration. Der durch die Transpiration hervorgerufene Wasserverlust erzeugt innerhalb der Pflanze einen Sog, der Wasser aus den Blattzellen, den Blattnerven und -stielen und letztlich aus der Sprossachse und den Wurzeln nachzieht. Diesen Sog nennt man Transpirationssog. Er kommt zustande, weil sich in der Umgebung der Laubblätter weniger Wasser befindet als in den Laubblättern der Pflanzen. Wasser wird daher den Laubblättern entzogen. Dies beruht auf Diffusion. Energiequelle dafür ist die Sonne, die letztlich den Transpirationssog bewirkt. Das Wasser wird aufgrund der Transpiration gleichsam in Form von „Wassersäulen“ durch die Gefäßzellen der Leitbündel nach oben gezogen.

-

Transpirationssog durch die Pflanze

Durch vielgestaltige Verdickungen der Zellwände der Gefäße, wie man sie auch analog in den Knorpelringen der Luftröhre oder dem Schlauch eines Staubsaugers finden kann, wird ein Zusammenfallen der Gefäße durch den Transpirationssog verhindert.

Der Wasserstrom kommt nur unter der Voraussetzung zustande, dass die Wassersäulen in den Gefäßen trotz der hohen Zugkräfte nicht reißen. Die Ursache für die Reißfestigkeit liegt darin begründet, dass sich die Wasserteilchen gegenseitig anziehen. Diese Erscheinung des Zusammenhalts der Wasserteilchen wird als Kohäsion bezeichnet.

-

Längsschnitt durch ein Leitbündel

Walther-Maria Scheid

Nachweis der Wasserleitung in der Sprossachse

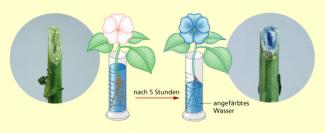

Die Wasserleitung in der Sprossachse kann man mit einem einfachen Versuch nachweisen. Dazu wird eine Pflanze mit einer weißen Blüte in ein Gefäß mit angefärbtem Wasser gestellt. Nach 5 Stunden kann man beobachten, dass sich die Blütenblätter der Pflanze angefärbt haben. Wird dann die Sprossachse der Pflanze durchgeschnitten, erkennt man die ebenfalls angefärbten Gefäße der Leitbündel.

-

Nachweis der Wasserleitung in Pflanzen