Kunststoffe

Zu den Kunststoffen gehören Plaste, Synthesefasern, Elaste, synthetische Lacke und Klebstoffe.

Die bekanntesten Kunststoffe sind die unterschiedlichen Plastsorten, weil sie vielfältig verwendet werden.

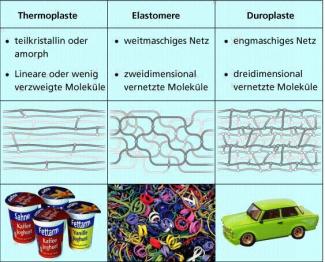

Nach ihrem Verhalten beim Erwärmen unterscheidet man zwei große Gruppen – Thermoplaste und Duroplaste.

Bei den Elastomeren handelt es sich um organische Polymere mit gummielastischen Eigenschaften bei Raumtemperaturen.

Fasern sind meist thermoplastische Polymere, die sich z. B. aus der Schmelze durch eine Düse zu einem Faden ziehen lassen.

Zu den Kunststoffen gehören Plaste (Plastik), Fasern, Elastomere, synthetische Lacke und Klebstoffe. Chemisch gesehen handelt es sich bei den Kunststoffen um hochpolymere organische Verbindungen.

Die bekanntesten Kunststoffe sind die unterschiedlichen Plastsorten, die umgangssprachlich auch als Plastik oder Plaste bezeichnet werden.

Plaste

Das Spektrum der Plastsorten ist sehr umfangreich, wobei die Vielfalt durch die Copolymerisation verschiedener Monomere zur Erzielung gewünschter Eigenschaften noch erweitert wird.

Man unterscheidet:

- Standardkunststoffe (z. B. Polyethylen, Polyvinylchlorid, Polystyren),

- Technische Kunststoffe mit besonderen Eigenschaften und vielseitigem Einsatz (z. B. Polyurethane, Silikone) und

- Hochleistungskunststoffe mit hervorragenden Eigenschaften.

Beispiele für Hochleistungskunststoffe sind:

1. Der Fluorplast PTFE wird nicht nur zur Antihaftbeschichtung von Bratpfannen genutzt, er ist thermisch beständig bis 260 °C, er ist auch gegen fast alle Chemikalien beständig (Ausnahme: elementares Fluor und geschmolzene Alkalimetalle).

2. Nicht nur Metalle leiten den Strom, es gibt auch elektrisch leitende Polymere wie das Schwefel enthaltende Polypyrrol.

3. Das aromatische Polyamid Polyphenylenterephthalamid mit sehr hoher Festigkeit wird für kugelsichere Westen verwendet, es ist leichter und fester als Stahl.

Nach dem Verhalten beim Erwärmen unterscheidet man zwei große Gruppen – Thermoplaste und Duroplaste.

Thermoplaste

Die Thermoplaste erweichen beim Erwärmen und gehen in einen plastischen Zustand über, in dem sie sich leicht verformen lassen. Die Ursache für das Erweichen und die plastische Verformbarkeit liegt in Struktur der Makromoleküle. Die kettenförmigen Makromoleküle, die das Polymer aufbauen, sind linear angeordnet und nur wenig verzweigt.

Der Zusammenhalt erfolgt vor allem über schwache zwischenmolekulare Kräfte. Bei Wärmeeinwirkung werden diese überwunden und die Moleküle können gestreckt werden. Dabei nimmt die Festigkeit ab und eine Verformung wird möglich. Beim Abkühlen behalten sie die angenommene Form, die zwischenmolekularen Kräfte wirken wieder.

Typische Thermoplaste sind Polyethylen, Polyvinylchlorid oder Polystyren.

-

Bei Thermoplasten sind die einzelnen Molekülketten kaum miteinander vernetzt.

Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP)

Der Kunststoff Polyethen wird im Haushalt recht häufig verwendet. So sind beispielsweise Eimer, Trinkbecher und Flaschen aus diesem Stoff gefertigt.

Polyethylenfolie wird zum Verpacken von Lebensmitteln genutzt.

Die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten beruhen auf den Eigenschaften des Polyethylens.

Es ist geschmacksfrei und geruchlos und fasst sich wachsartig an. Der Stoff gilt als physiologisch unbedenklich.

Daher kann er für die Herstellung von Geschirr eingesetzt werden. Außerdem ist Polyethylen gegen Säuren, Laugen und Salzlösungen beständig und wird auch durch Fette und Öle nicht angegriffen.

Der elektrische Strom wird nicht geleitet.

Polyethylen ist jedoch brennbar und brennt mit leuchtender Flamme. Da es bei relativ niedrigen Temperaturen schmilzt, fallen brennende Tropfen herab.

Man unterscheidet drei Sorten nach den Bedingungen ihrer Herstellung, die zu unterschiedliche Strukturen der Polymerketten führen. Daraus ergeben sich auch unterschiedliche Eigenschaften.

Folien bestehen meist aus dem weicheren Hochdruckpolyethylen, Geschirr dagegen aus dem härteren Niederdruckpolyethylen mit einen Schmelzbereich von 125 bis 130 °C.

Polypropylen hat günstigere Eigenschaften als Polyethylen, es ist steifer und hat einen höheren Schmelzbereich von etwa 165 °C. Damit hat es einen größeren Einsatzbereich.

Polyvinylchlorid (PVC)

Polyvinylchlorid ist ein halogenhaltiger Plast.

Es wird zwischen Hart- und Weich-PVC unterschieden.

Zur Erzielung günstiger Gebrauchseigenschaften muss man PVC im Gegensatz zu anderen Polymeren viele Additive beimischen, z. B. Stabilisatoren, Gleitmittel, Weichmacher und andere. Dann sind die Verwendungsmöglichkeiten von PVC allerdings sehr vielseitig, wobei die gewünschten Eigenschaften durch zahlreiche Zusatzstoffe variiert werden können.

| Fensterprofil | Bodenbelag | Kabelisolierung | |

|---|---|---|---|

| PVC | 80-85 | 30-40 | 40-50 |

| Acrylate | 5-6 | 0 | 0 |

| Stabilisatoren (Ba, Co, Pb-Salze) | 2-3 (Ba, Cd) | 1,5-2 (Ba, Zn) | 1,5-2 (Pb) |

| Gleitmittel (Wachs) | 2-2,5 | 0 | 1 |

| Füllstoffe | 3-4,5 (Kreide) | 40-55 (Kreide) | 20-35 |

| Farbstoffe / Pigmente | 2-3,5 (TiO2) | 0 | 0 |

| Weichmacher (Phthalat) | 0 | 15-25 | 20-30 |

Das sogenannte Hart-PVC, das ungefähr zwei Drittel des produzierten PVC darstellt, wird für Haushaltsgegenstände, Verpackungsmaterial, Platten, Rohre, Ventile und Hähne verwendet.

Setzt man dem PVC Weichmacher in Mengen von 15-30 % zu, erhält man Weich-PVC, welches wesentlich elastischer ist.

Als Weichmacher werden z. B. Phthalsäureester oder Adipinsäureester verwendet.

Bei der Herstellung von Weich-PVC werden Weichmacher hinzugefügt, die die zwischenmolekularen Kräfte herabsetzen, sodass der Kunststoff weich und schmiegsam wird.

PVC ist schwer entflammbar. Gegenüber konzentrierten Säuren, Basen, Benzin und Mineralölen zeigt sich der Stoff recht beständig.

-

Übersicht über die Eigenschaften polymerer Kunststoffe

Duroplaste

(Duromere)

Die Makromoleküle der Duromere sind in alle Richtungen räumlich verknüpft und engmaschig miteinander vernetzt, sodass beim Erwärmen die Vernetzung nicht entwirrt, sondern nur zerstört werden kann. Der Duroplast zersetzt sich. Deshalb sind Duroplaste auch nicht durch Wärme verformbar.

Phenoplaste und Aminoplaste sind Duroplaste. Sie sind hart und spröde und zersetzen sich bei Erwärmung. Verwendung finden sie z. B. im Möbelbau und zur Herstellung von Steckdosen, Haushaltsgeräten und bruchfestem Geschirr. Die Karosserie des Pkw besteht ebenfalls aus mit Gewebe verstärktem Phenoplast.

Elastomere

Die Makromoleküle der Elastomere sind weitmaschig vernetzt (Bild 3). Im Normalzustand (ungedehnt) nehmen die Makromoleküle eine Knäuelgestalt an.

Durch Krafteinwirkung werden sie gestreckt. Bei Raumtemperatur können sie mindestens auf das Zweifache ihrer Länge gedehnt werden. Nach Aufhebung der Krafteinwirkung nehmen sie aufgrund der ursprünglichen Vernetzung wieder ihren ehemaligen Zustand an.

Durch den Vorgang des Vulkanisierens bilden sich zwischen den kettenförmigen Makromolekülen Schwefelbrücken aus, die die Elastizität bedingen.

Da in den Polymerketten noch reaktive Doppelbindungen enthalten sind, werden zum Schutz vor Sauerstoff und UV-Strahlung Ruß, Zinkoxid und andere Füllstoffe als Stabilisatoren eingearbeitet.

Es gibt Natur- und Synthesekautschuk. Die Grundbausteine von Naturkautschuk sind Isoprenmoleküle (2-Methyl-1,3-butadien). Hunderte bis tausende Isoprenmoleküle sind in langen Ketten miteinander verknüpft.

![]()

Synthesekautschuk entsteht durch Polymerisation von Buta-1,3-dien zu Polybutadien. Durch Copolymerisation mit anderen Monomeren erhält man aber Produkte mit besseren Gebrauchseigenschaften. Autoreifen stellt man aus dem Copolymer mit 25-30 % Styren (Styren-Butadien-Rubber = SBR) her.

![]()

Fasern

Vollsynthetisch hergestellte Fasern eroberten in den 50er-Jahren des vorigen Jahrhunderts den Bekleidungsmarkt.

Synthesefasern bestehen ebenso wie Plaste aus Makromolekülen. Diese Makromoleküle werden durch Polykondensation und Polymerisation hergestellt. Wichtige Kunststoffsorten, die sich zu Fasern verarbeiten lassen, sind Polyamide (Nylon, Perlon®), Polyester und Polyacrylnitril.

Gardinen werden häufig aus reinen Polyesterfasern hergestellt.

Polyacrylnitril wird zur Herstellung von Oberbekleidung verwendet, oft im Gemisch mit Wolle.

Polyamid dient zur Produktion von Seilen ebenso wie zur Herstellung von Strümpfen.

Fasern wie Nylon und Dralon wurden häufig zu 100 % in Textilien verarbeitet. Ihre Eigenschaften „pflegeleicht“ und „knitterarm“ trugen dazu bei, Naturfasern zu verdrängen. Das hat sich inzwischen geändert, weil die Chemiefasern auch Nachteile gegenüber Naturfasern aufweisen, z. B. laden sie sich leicht elektrostatisch auf und fühlen sich auf der Haut oft unangenehm an.

Durch Kombination von Naturfasern und Chemiefasern bei der Stoffproduktion gelingt es, die Vorzüge beider Faserarten zu kombinieren und ihre Nachteile auszugleichen. Die so hergestellten Textilien sind leicht zu pflegen, knittern wenig, sind aber luftdurchlässig aufgrund des Anteils an Naturfasern.

Bildung von Fasern

Die Herstellung von Fasern erfolgt beispielsweise bei Polyamiden im sogenannten Schmelzspinnverfahren aus der Schmelze des Polymers.

Aus der Schmelze lassen sich leicht Fäden ziehen. Hierfür wird sie durch Spinndüsen gedrückt.

Aus den Spinndrüsen treten heiße Flüssigkeitsstrahlen in eine Stickstoff-Atmosphäre. Nach Kühlung entstehen feste Fäden.

Danach werden die Synthesefasern verstreckt. Hierbei wird der hergestellte Kunststoff einem Zug ausgesetzt, sodass sich die Molekülketten in Zugrichtung strecken und dadurch die Reißfestigkeit erhöht wird.

Technische und wirtschaftliche Bedeutung der Kunststoffe

Plaste, Elastomere und Fasern sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken und weisen nach wie vor hohe Zuwachsraten in der Produktion auf.

Im Jahr 2008 wurden weltweit etwa 260 Mio. Tonnen Kunststoffe hergestellt (PE 33 %, PP 21 %, PVC 17 %, PS + EPS 8 %, PET 7 %, PUR 6 %). In Deutschland lag 2007 die Produktionsmenge an Kunststoffen bei etwa 20 Mio. t.

Die Produktion an Elastomeren betrug im Jahre 2008 weltweit etwa 10 Mio. Tonnen Naturkautschuk und etwa 13,5 Mio. Tonnen Synthesekautschuk. Die Ausweitung der Kautschukplantagen in den tropischen Ländern zulasten der natürlichen Wälder bringt dabei erhebliche ökologische Folgen mit sich.

Die Weltproduktion an Chemiefaser im Jahr 2008 lag bei 42 Mio. t. Die wichtigste Synthesefaser Polyester hat aber mit 26 Mio. t die Baumwollproduktion von 25 Mio. t in der Herstellungsmenge bereits überholt.

In Deutschland wurden im Jahr 2008 etwa 800 000 t Chemiefasern produziert (davon 185 000 t halbsynthetische auf Cellulosebasis, 240 000 t Polyester sowie je 160 000 t Polyamid und Polyacrylnitril).

Entsorgung und Verwertung von Kunststoffabfällen

Viele Kunststoffgegenstände haben nur eine Lebensdauer von Monaten bis einigen Jahren. Die Folge ist ein hoher Anfall an Kunststoffabfällen. Während diese Abfälle in vielen Ländern auf Mülldeponien gelangen, gibt es für diese in Deutschland ein Verwertungssystem:

- Werkstoffliche Verwertung ist die Aufbereitung von Altkunststoffen zu neuen Rohstoffen oder direkt zu neuen Formteilen. Der dhemische Aufbau der Makromoleküle bleibt dabei erhalten.

-

- Rohstoffliche Verwertung ist die Umwandlung von Kunststoffen in niedermolekulare Produkte (Monomere oder hochwertige Öle und Flüssiggas), die als Ersatz für fossile Rohstoffe (Erdöl, Kohle oder Erdgas) zum Einsatz kommen.

-

- Energetische Verwertung ist die Verbrennung, mit dem Ziel der energetischen Nutzung bei gleichzeitiger Zerstörung umweltschädlicher Stoffe und Abscheidung problematischer Substanzen im Verbrennungsrückstand.

Der Verbrauch von Kunststoffartikeln lag im Jahr 2007 in Deutschland bei 10 Mio. Tonnen mit einem Aufkommen an Kunststoffabfällen von 4,9 Mio. Tonnen. Davon wurden 2,1 Mio. t werkstofflich, knapp 0,1 Mio. t rohstofflich und 2,5 Mio. t energetisch verwertet.

Ökologische Probleme

Die Entsorgung von Kunststoffabfall auf Mülldeponien ist ein sehr ernstzunehmendes Problem. Kunststoffe verrotten sehr langsam und aus Zusatzstoffen wie den Farben, Weichmachern und Stabilisatoren können Schadstoffe in die Umwelt gelangen. Zudem gelten besonders in den Ländern der dritten Welt, wo diese Art von Entsorgung praktiziert wird, nicht die strengen Auflagen wie in Deutschland. Ein zunehmendes Umweltproblem stellen Kunststoffabfälle in den Weltmeeren dar. Die Menge wird auf mehrere 100 Mio. Tonnen geschätzt. Allein im nördlichen Pazifik zirkuliert ein großer Strudel von etwa 1 000 km Durchmesser, entsprechend der Fläche Mitteleuropas, mit 1-2 Plastikteilen pro 100 m2. Fische, Schildkröten und Meeresvögel halten umherschwimmende Kunststoffpartikel für Nahrung und verenden elendig daran.

-

Beim Vulkanisieren von Kautschuk werden die Molekülketten über Schwefelbrücken vernetzt.

-

Nylonstrumpfhosen bestehen aus Polyamidfasern.

Muenchbach - Fotolia.com