Architektur

Klassik (lat. classicus „die höchsten Vermögensklassen betreffend“; übertragen: „erstklassig, mustergültig“) war ursprünglich die Bezeichnung für eine geistesgeschichtliche Epoche der griechischen Kultur (5. und 4. Jh. v. Chr.). Als Vorbild und Norm für verschiedene nachfolgende Kunstepochen galt im erweiterten Begriffsverständnis die Kunst der griechisch-römischen Antike.

Es prägten sich Bezeichnungen, wie

- „augusteischer Klassizismus“ (1. Jh. n. Chr.),

- „staufische Klassik“ (13. Jh.),

- „klassische“ gotische Kathedralen,

- „klassische Kunst“ in der Hochrenaissance,

- „Klassizismus“ (1770 –1840) usw.

Dabei fand nicht immer das Wesen der griechischen Klassik Berücksichtigung.

Die Merkmale des Klassischen im ursprünglichen Sinn wurden vor allem von griechischer Tragödie, Lyrik, Plastik und Architektur hergeleitet:

- Maß und Harmonie

- Ausbildung der Teile und ihr Verhältnis zu einem gesetzmäßigen, klar gegliederten Ganzen

- Geschlossenheit der Form

- plastische Durchbildung

- Objektivität der Darstellung

- Erhebung des Besonderen zum Typischen oder Idealen

- absolutes Gleichgewicht und vollkommene Balance

- Versöhnung einander sich scheinbar ausschließender Gestaltungsprinzipien:

• Naturvorbild und Ideal

• Individuelles und Typisches

• Profanes und Sakrales

• Bewegung und Ruhe

• Fläche und Raum

• Freiheit und Gesetzmäßigkeit

Architektur

„Der Mensch ist das Maß aller Dinge“. Nicht besser als mit dem Satz des griechischen Philosophen PROTAGORAS (5. Jh.) kann die Harmoniebestrebung der griechischen Klassik anschaulich beschrieben werden. Beispielsweise wurde das System des Messens, dessen sich die Griechen bedienten, vom menschlichen Körper abgeleitet. Wie der individuelle Typ eines Lebewesens die Form aller seiner Einzelteile bestimmt, war das ganze Strukturprinzip des klassischen Bauwerkes in jedem seiner einzelnen Bestandteile enthalten. Diese Harmonie sollte ein normatives Regelwerk, wie z. B. der goldene Schnitt und die Aufstellung weiterer idealer Proportionsregeln, garantieren. Aus einem gegebenen Maß im Bauplan ließ sich eine ganze Anzahl anderer Maße ableiten:

- die Höhe der Säule,

- die Proportion des Gebälkes, des Daches usw.

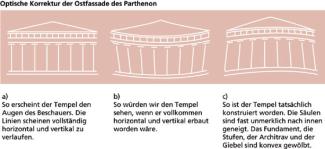

Bei den dorischen Tempeln der klassischen Zeit werden allmählich die Formen verfeinert. Die Bauwerke wirken leichter und schlanker. Gekonnt wurden aber auch optische Korrekturen vorgenommen: z. B. wurde der Abstand der beiden letzten Säulen einer Reihe etwas verringert (Eckkontraktion), um gleich große Metopen (= Felder am Gebälk des dorischen Tempels, die mit Reliefs geschmückt sind) zu erhalten. Die Säulenschwellung (Entasis) wurde abgeschwächt und die Säulen fast unmerklich nach innen geneigt. Das Fundament, die Stufen, der Architrav und der Giebel erhielten eine leicht konvexe Wölbung.

Jedes klassische Bauwerk war ein organisches, eigenständiges und unabhängiges Ganzes – eine „architektonische Plastik“. Klassische Tempel standen an heiligen Stätten mit häufig ganz unterschiedlicher Ausrichtung „widerspenstig“ nebeneinander. Sie beanspruchten eine eigene Umgebung. In der hellenistisch-römischen Entwicklung verzichteten die Architekten auf diese Eigenständigkeit. Das Einzelbauwerk wurde Teil eines architektonischen Gesamtkomplexes und ordnete sich einem bestimmten Plan unter (Kaiserforen). Die Römer übernahmen zwar Bauelemente der griechischen Tempel, kombinierten sie jedoch „unklassisch“. Vorgefertigte Bauelemente, z. B. Kapitelle, mussten häufig erst vor Ort angepasst werden. Sie wurden nicht mehr nur für ein bestimmtes Bauwerk hergestellt. Die Auffassung der Klassik zu Proportion und Harmonie bis ins Detail wurde vernachlässigt.

-

Optische Korrektur der Ostfassade des Parthenons

Plastik

Nach der Charakteristik RODINs drückt die klassische griechische Plastik„Lebensfreude, Ruhe, Anmut, Ausgeglichenheit und Vernunft“ aus. Sie war eine Darstellung des schönen, wohlproportionierten, idealisierten Menschentyps voll innerer Kraft und Lebendigkeit. Nicht ein bestimmtes Modell wurde gestaltet, sondern die künstlerische Idee hatte den Beschauer zu überzeugen: Die Statuen sollten bewundernswert sein. Das zwang zum Verzicht auf die Wiedergabe eines bestimmten Individuums.

Als Vorbild für Vollkommenheit und menschliche Schönheit dienten Götter und mythische Personen. Die durch den Kontrapost ausbalancierten Bewegungen des nackten Körpers und die Betonung einer unaufdringlichen, aber klaren Muskulatur erzeugten die plastische Form. Jede Einzelform wurde wohlproportioniert einer gegliederten Gesamtform zugeordnet.

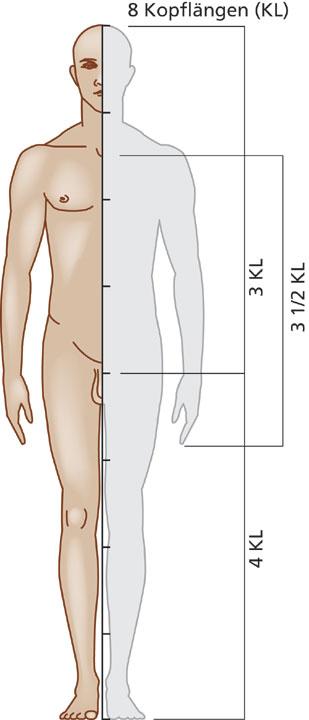

Nach POLYKLETs (um 450 v. Chr.) Proportionskanon war die Länge des Kopfes siebenmal in der Gesamthöhe des Körpers enthalten, viermal in der Länge der Beine, zweimal in der Höhe der Büste und in der Breite der Schultern. LYSIPPOS (2. Hälfte des 4. Jh. v. Chr.) veränderte die Gesamtproportion später in 8 Kopflängen und kam damit zu schlankeren, größer wirkenden Statuen. Aufeinander bezogene Bewegungen schafften vollendetes Gleichgewicht. Meist wurden nur einige Grundmotive variiert:

- Stehen,

- Sitzen,

- Knien,

- Hocken,

- Liegen.

Selbst im Liegen, im Sterben, blieb die Figur klassisch – nicht zur Erde geworfen, sondern sich auf einigen Punkten frei haltend – würdevoll. Griechische Statuen wurden zum Maßstab für Tugend, Schönheit und moralische Werte. Die Körperdarstellung der Klassik war Körperverherrlichung – Anmut des Weiblichen und Würde des Männlichen. Der Kunsthistoriker HAMANN bezeichnet die klassische Skulptur als

„... Harmonie zwischen der von außen sichtbaren, ... und der von innen diese Gestalt zusammenhaltende … erzeugenden Kraft“.

-

Proportionskanon in der griechischen Plastik