Der Arbeiter in der bürgerlichen Literatur

Als Arbeiterliteratur bezeichnet man diejenige Literatur, die im proletarischen Milieu spielt und deren Protagonisten Arbeiter sind. Erstmals lässt sich Ende des 19. Jahrhunderts eine Dichtung im Gefolge der Arbeiterbewegung konstatieren, die von den Arbeitern selbst verfasst wurde. Einen besonderen Einfluss auf das Sujet des Arbeitermilieus hatte der Erste Weltkrieg und seine Folgen. Viele bürgerliche Intellektuelle sahen nun ein Ende der bürgerlichen Kultur für gekommen. Das Theater für Arbeiter wurde bereits durch die SPD am Ende des 19. Jahrhunderts angeregt. So entstand die Volksbühnenbewegung. Anfang der Zwanzigerjahre entstanden erste Agitprop-Gruppen der KPD.

Als Arbeiterliteratur bezeichnet man diejenige Literatur, die im proletarischen Milieu spielt und deren Protagonisten Arbeiter sind.

Das 19. Jahrhundert

Mitte des 19. Jahrhunderts, mit der Industriellen Revolution, wurde das Arbeitermilieu (sowohl die Berufswelt als auch das Alltagsleben) in realistisch-naturalistischer Darstellung für die Literatur entdeckt. In den Industrieländern Europas und den USA beschrieben Autoren wie

- EMILE ZOLA,

- CHARLES DICKENS,

- VICTOR HUGO,

- HEINRICH HEINE,

- GEORG HERWEGH u. a.

die sozialen Missstände und riefen zu sozialer Gerechtigkeit auf. Erstmals lässt sich jedoch Ende des 19. Jahrhunderts auch eine Dichtung im Gefolge der Arbeiterbewegung konstatieren, die von den Arbeitern selbst verfasst wurde. Letztere bediente sich vorwiegend kürzerer literarischer Formen:

- der Lyrik von der Arbeiterhymne über das satirische Gedicht bis zur

- Erzählung, daneben erschienen

- proletarische Romane und

- nach 1890 auch Arbeiterbiographien.

Daneben gab es das Phänomen der „Gegen-decadénce“. Dieser Strömung innerhalb der Arbeiterliteratur ging es lediglich um die kulturelle Förderung der Arbeiter. Sie lehnte avantgardistische Schreibweisen ebenso ab wie pessimistische Sichtweisen. Statt dessen „feierten .. (sie) .. die Arbeitsfreude, den Stolz auf die unerhörte Gewalt, den Triumph des Werktätigen“ (WINCKLER).

-

Hier die Quelle einfuegen!

20. Jahrhundert

Zu dieser Strömung gehörte der 1912 von JOSEF WINCKLER (1881–1966), WILHELM VERSHOFEN (1878–1960) und JAKOB KNEIP (1881–1958) gegründete Bund der „Werkleute auf Haus Nyland“, dem später auch HEINRICH LERSCH (1889–1936), MAX BARTHEL (1893–1975) und GERRIT ENGELKE (1890–1918, siehe) angehörten. Pathos, Technikbejahung und Verklärung kennzeichneten die Sprache der „Werkleute“.

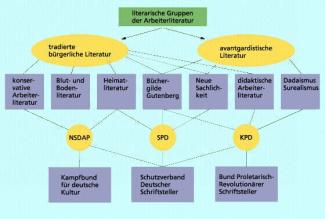

Einen besonderen Einfluss auf das Sujet des Arbeitermilieus hatte der Erste Weltkrieg und seine Folgen. Viele bürgerliche Intellektuelle sahen nun ein Ende der bürgerlichen Kultur für gekommen. Sie schlossen sich

- sozialrevolutionären,

- anarchistischen und

- kommunistischen

Gruppierungen an und vollzogen einen totalen Bruch mit der überlieferten bürgerlichen Literatur. In diesem Geiste entstanden der Dadaismus und der Surrealismus.

Einige Autoren schlossen sich der KPD an (JOHANNES R. BECHER, LUDWIG RENN), andere nahmen aktiv an der Münchener Räterepublik teil (ERNST TOLLER, „Hoppla, wir leben!“, siehe PDF und PDF „Ernst Toller - Masse Mensch“).

Die veränderte Rolle des Proletariats und die Literatur

1924 wurde die Büchergilde Gutenberg als Buchgemeinschaft der Gewerkschaften gegründet. Die Büchergilde verlegte Werke von

- MARTIN ANDERSEN NEXÖ,

- MAX BARTHEL,

- VICENTE BLASCO IBAÑEZ,

- JACK LONDON,

- ERNST PRECZANG,

- ARNOLD ZWEIG u. a.

- Bücher OSKAR MARIA GRAFs und

- B. TRAVENs

kamen in Originalausgaben heraus.

Der „Rote Eine-Mark-Roman“ der KPD war der Versuch, mit der Massen- und Trivialliteratur zu konkurrieren. In dieser Reihe erschienen u. a.

- HANS MARCHWITZAs „Sturm auf Essen“ und

- LUDWIG TUREKs „Ein Prolet erzählt“.

WIELAND HERZFELDE gründete den Malik-Verlag, in dem dadaistische und andere avantgardistische Literatur verlegt wurde.

Theater für Arbeiter

Das Theater für Arbeiter wurde bereits durch die SPD am Ende des 19. Jahrhunderts angeregt. So entstand die Volksbühnenbewegung. Anfang der Zwanzigerjahre entstanden die Agitprop-Gruppen der KPD

- „Das Rote Sprachrohr“,

- „Die Roten Blusen“,

- „Kolonne links“ u. a.

![]()

ERWIN PISCATOR (1893–1966) gründete 1920 das „Proletarische Theater, Bühne der revolutionären Arbeiter Groß-Berlins“. Zwar scheiterte das Projekt ein Jahr später (Verbot), doch bereitete es die legendäre Piscator-Bühne vor. Seit 1924 als Regisseur an der Berliner Volksbühne brachte er die beiden Revuen

- „Revue Roter Rummel“ und

- „Trotz alledem“

-

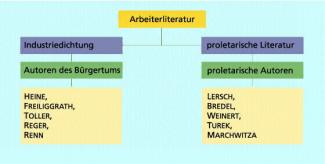

Arbeiterliteratur: Übersicht

auf die Bühne (1924/27). Mit WALTER MEHRINGs (1896–1985) „Der Kaufmann von Berlin“ wurde 1927 die Piscator-Bühne eröffnet. 1931 übersiedelte PISCATOR in die Sowjetunion, wo er SEGHERS' „Aufstand der Fischer von Sankt Barbara“ verfilmte. Nach einer Interims-Zeit von 1936–1939 in Paris übersiedelte er in die USA.

Einige Autoren wandten sich enttäuscht von der KPD ab. Zu ihnen gehörte der anfangs expressionionistische Autor MAX BARTHEL (1893–1975), der sich wie sein Freund HEINRICH LERSCH (1889–1936, siehe PDF) vom „Nyland-Bund“ später in die nationalsozialistische Literaturmaschinerie einspannen ließ. Aber auch nicht mit der KPD sympathisierende Arbeiterautoren, Vertreter der sogenannten Heimatkunstbewegung, wurden während der Zeit des Nationalsozialismus zu Repräsentanten der „Blut- und Boden-Literatur“. Andererseits wandten sich Autoren von der NSDAP ab und traten der KPD bei, z. B. BODO UHSE (1904–1963). ARNOLT BRONNEN (1895–1959), der Anfang der Zwanzigerjahre mit BRECHT gemeinsam expressionistische Stücke geschrieben hatte, unterzeichnete 1933 mit 88 weiteren Schriftstellern, unter ihnen HEINRICH LERSCH, ein „Gelöbnis treuester Gefolgschaft“ für HITLER und arbeitete für den Reichsrundfunk und die Ufa als Dramaturg, bevor er sich am aktiven Widerstand gegen die Nationalsozialisten beteiligte. Mitte der Fünfzigerjahre übersiedelte er in die DDR und trat der SED bei.

Zusammenarbeit kommunistischer, sozialdemokratischer und bürgerlicher Autoren

Bis etwa 1928/1930 arbeiteten KPD- bzw. der Partei nahe stehende Autoren mit politisch Andersdenkenden zusammen. So verfassten ERNST TOLLER (Anarchist) und ERWIN PISCATOR (Kommunist) gemeinsam das Revuestück „Hoppla, wir leben! Ein Vorspiel und fünf Akte“ (1927, siehe PDF) für die Piscator-Bühne. Der Sozialdemokrat KURT TUCHOLSKY (Text) gab gemeinsam mit dem Kommunisten JOHN HEARTFIELD (Collagen) „Deutschland, Deutschland über alles. Ein Bilderbuch“ (1929) heraus. Auch BERTOLT BRECHT, sich als parteiloser Kommunist verstehend und zunächst Dramaturg am Deutschen Theater in Berlin, arbeitete u. a. mit LION FEUCHTWANGER, CARL ZUCKMAYER, PISCATOR, KURT WEILL zusammen. Seine Bearbeitung der „Beggar's Opera“ von JOHN GAY „Dreigroschenoper“ ist das erste Stück des epischen Theaters. Auch die Surrealisten arbeiteten unabhängig von ihren Parteimitgliedschaften auch international bis 1928/31 an gemeinsamen Projekten (PAUL ELUARD und LOUIS ARAGON mit ANDRÉ BRETON, HERMANN KASACK mit BRECHT).

Suche nach passenden Schlagwörtern

- WIELAND HERZFELDE

- JACK LONDON

- GERRIT ENGELKE

- CARL ZUCKMAYER

- Malik-Verlag

- HEINRICH LERSCH

- LION FEUCHTWANGER

- ERWIN PISCATOR

- CHARLES DICKENS

- HERMANN KASACK

- ARNOLT BRONNEN

- Die Roten Blusen

- ERNST PRECZANG

- GEORG HERWEGH

- Arbeiter in der bürgerlichen Literatur

- BODO UHSE

- MARTIN ANDERSEN NEXÖ

- MAX BARTHEL

- ARNOLD ZWEIG

- WALTER MEHRING

- ANDRÉ BRETON

- Das Rote Sprachrohr

- Werkleute auf Haus Nyland

- Kolonne links

- JOHN HEARTFIELD

- VICENTE BLASCO IBAÑEZ

- Gegen-decadénce

- EMILE ZOLA

- Sturm auf Essen

- Heinrich Heine

- . HANS MARCHWITZA

- VICTOR HUGO

- WILHELM VERSHOFEN