Zweite Lautverschiebung

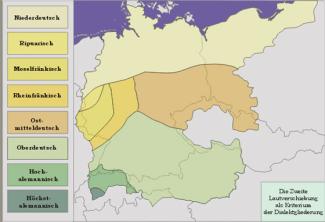

Die zweite oder hochdeutsche Lautverschiebung vollzog sich von etwa 500 bis 800 n. Chr. Sie begann in den Alpen und breitete sich mit unregelmäßiger Konsequenz bis in den Norden aus. An der „Benrather Linie“, der deutschen Ost-West-Furche, verebbte diese sprachliche Bewegung.

Die zweite Lautverschiebung kennzeichnet die Trennung des Hochdeutschen vom Niederdeutschen. Der Übergang vom Germanischen zum Althochdeutschen vollzog sich mit bestimmten Veränderungen.

Sie betrafen vor allem

- die stimmlosen Verschlusslaute im Anlaut und in der Verdopplung,

- die stimmlosen Verschlusslaute nach einem Vokal und

- die stimmhaften Verschlusslaute b, d, g.

Die Konsonantenverschiebung ist die am tiefsten greifende Veränderung in der Geschichte der deutschen Sprache.

Sprachliche Abgrenzung des Deutschen

Im 5. Jahrhundert n. Chr. kommt es in den verschiedenen Besiedlungsgebieten der germanischen Großstämme (zwischen Oder und Weichsel, an der Elbe usw.) zu einer differenzierten Sprachentwicklung. Sie wird als Ursprung heutiger Sprachen, wie Deutsch, Schwedisch, Dänisch und weiterer, verstanden.

Die deutsche Sprache ist aus dem Westgermanischen hervorgegangen, aus dem sich auch das Niederländische, das Englische und das Friesische entwickelte. Die sprachliche Abgrenzung des Deutschen vollzog sich als ein Prozess, der von JACOB GRIMM 1822 als die zweite (hochdeutsche) Lautverschiebung bezeichnet wurde.

Trennung des Hochdeutschen vom Niederdeutschen

Die zweite oder hochdeutsche Lautverschiebung vollzog sich von etwa 500 bis 800 n. Chr. Sie begann in den Alpen und breitete sich mit unregelmäßiger Konsequenz bis in den Norden aus. An der „Benrather Linie“, der deutschen Ost-West-Furche, die von Aachen über Düsseldorf, Kassel, Aschersleben, die Saalemündung, Wittenberg, Doberlug, Lübben nach Frankfurt an der Oder führt, verebbte diese sprachliche Bewegung.

Die zweite Lautverschiebung kennzeichnet die Trennung des Hochdeutschen vom Niederdeutschen. Aus dieser Entwicklung ergibt sich, dass der Lautstand des Niederdeutschen älter ist als der des Hochdeutschen.

Das westgermanische Sprachgebiet wurde durch die hochdeutsche Lautverschiebung in zwei Teile geteilt: den südlichen hochdeutschen Teil und den nördlichen niederdeutschen und niederländischen, der diese Lautverschiebung nicht mitgemacht hat. Die Veränderungen sind also nicht in allen deutschen Dialekten gleichermaßen erfolgt.

So sind in den niederdeutschen Dialekten (Plattdeutsch) die alten Laute noch erhalten wie in dat (das) oder ik (ich).

Zweite (hochdeutsche) Lautverschiebung

Der Übergang vom Germanischen zum Althochdeutschen vollzog sich mit bestimmten Veränderungen. Sie betrafen vor allem

1. die stimmlosen Verschlusslaute im Anlaut und in der Verdopplung

| Germanische Sprachen | p | t | k |

| Perd | settian | wekkian | |

| Althochdeutsch | pf, f | (t)s | ch |

| Pferd | setzen | wechan (wecken) |

2. die stimmlosen Verschlusslaute nach einem Vokal

| Germanische Sprachen | p | t | k |

| opan | etan | makon | |

| Althochdeutsch | ff/f | ss | (c)h |

| offen | essen | machen |

3. die stimmhaften Verschlusslaute b, d, g

| Germanische Sprachen | b | d | g |

| bairan | daughter | giban | |

| Althochdeutsch | p | t | k |

peran (tragen) | Tochter | kepan (geben) |

Die Konsonantenverschiebung ist die am tiefsten greifende Veränderung in der Geschichte der deutschen Sprache. Sie führte zur Herausbildung der verschiedenen Mundarten und zur Teilung des deutschen Sprachraums durch die „maken-machen“-Linie. Das ist die Hauptlinie, die Niederdeutsch (bzw. Altsächsisch) und Hochdeutsch bzw. Althochdeutsch trennt.

Da diese Linie bei Benrath (nahe Düsseldorf) den Rhein quert, wird sie auch „Benrather Linie“ genannt.

Suche nach passenden Schlagwörtern

- Niederdeutschen

- westgermanische Sprachgebiet

- HochdeutschenKonsonantenverschiebung

- Mundarten

- stimmhaften Verschlusslaute

- Althochdeutschen

- germanischen Großstämme

- stimmlosen Verschlusslaute

- Abgrenzung

- sprachliche

- zweite (hochdeutsche) Lautverschiebung

- Westgermanische

- deutschen Dialekten

- Animation

- Benrather Linie