Frauen in der Musik

Obwohl Frauen als Musikerinnen und Komponistinnen auch schon früh in der Geschichte eine Rolle gespielt haben, wurden sie kaum beachtet. In der über Jahrhunderte typischen Männerdomäne des Komponierens wirkten z.B. die Dichtermusikerin SAPPHO (610–650 v.Chr.), HILDEGARD VON BINGEN (1098–1179) oder CLARA SCHUMANN (1819–1896).

In der Musik der Gegenwart finden Komponistinnen bereits mehr Aufmerksamkeit – auch von Musikwissenschaftlern und Musikkritikern. Inzwischen ist eine große Zahl von Veranstaltungen und Festivals allein Komponistinnen gewidmet. Es werden Kompositionswettbewerbe für Frauen ausgeschrieben, auch Stipendien werden speziell an Komponistinnen vergeben. Allerdings verweist die Tatsache solcher spezieller Förderungen auf das im Grunde noch nicht bewältigte Problem der natürlichen Gleichstellung von Frauen in Musikberufen hin.

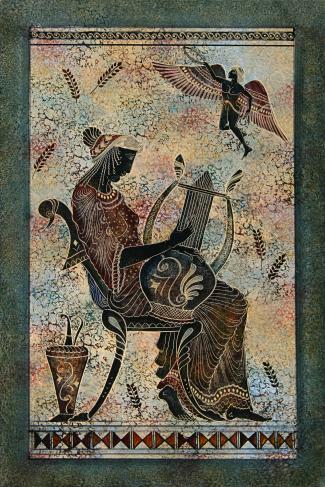

Musikerinnen in der Antike

Schon früh spielten Frauen in der Musikgeschichte eine große Rolle. Bildliche Darstellungen in der Antike belegten das bereits. Frauen traten vor allem als Interpretinnen hervor. Sie galten z.B. als Spezialistinnen des Kitheraspiels. Die Spieler waren üblicherweise auch die Dichter und Komponisten der Musik, die sie vortrugen, sodass auch die musizierenden Frauen die von ihnen dargebotene Musik zugleich komponierten.

Namentlich bekannt ist die Dichtermusikerin SAPPHO (610–650 v.Chr.) in Mytilene auf Lesbos. Sie komponierte Lieder, Preisgesänge und Hymnen, gründete einen Jungfrauenkreis und verstand sich als Dienerin der Musen. Der Überlieferung zufolge erfand sie die mixolydische Oktavgattung des griechischen Tonsystems. Doch auch SAPPHO war es wie allen Frauen untersagt, öffentlich zu spielen. Ihr Wirkungsraum war auf Privathäuser beschränkt. Nach ihrer Eheschließung hatte sie keine musische Betätigungsmöglichkeit mehr.

Seit dem 6. Jh. v.Chr. nahmen die sogenannten „Hetären“, die „geistreichen Prostituierten“ der griechischen Antike mit ihren Dienstleistungen für Geist und Körper eine Sonderstellung ein. Sie waren vielseitig gebildet, wurden von Männern, für die sie bei gesellschaftlichen Ereignissen und Gastmalen tanzten und musizierten, gefördert.

-

Erich Lessing - picture-alliance / akg-images

Bei den liberalen Römern wurden angesichts des hohen Bildungsideals die dichtenden und musizierenden Frauen weit mehr geschätzt als bei den Griechen. Mit der Ausbreitung des Christentums sollte sich das jedoch radikal ändern. Die frühen Kirchenväter gehorchten den patriarchalischen Prinzipien des Monotheismus. Die Musen wurden als „böse Dämonen“, angesehen, Musik und Leidenschaft wurden entsprechend zur Sünde. Die musizierende Frau galt als Verführerin und wurde entsprechend verachtet und geächtet. In der Kirche und vor Männern durften Frauen nicht musizieren, selbst die Gebete durften sie nur lautlos mit den Lippen sprechen.

Dennoch gab es auch im Weiteren musizierende Frauen in Griechenland, Byzanz und im Vorderen Orient. Seit dem 4. Jh. entstanden Organisationen von Asketen und Jungfrauen, die Psalmen und Hymnen sangen. In Byzanz wurde das Amt der Diakonissin eingeführt. Diakonissinnen sangen innerhalb religiöser Handlungen. Einige von ihnen wurden später heilig gesprochen. Die HEILIGE MACRINA (geb. um 327) beispielsweise gründete ein Frauenkloster, in dem Tag und Nacht musiziert wurde. Wahrscheinlich haben die Frauen auch gedichtet und komponiert. Eine der ältesten erhaltenen Handschriften einer komponierenden Frau sind die Texte und Melodien von der adligen KASIA (geb. um 810). Es sind vor allem für Festtage komponierte Hymnen.

Musikerinnen im Mittelalter

Gegen Ende des 12. Jh. wurden vor allem im deutschsprachigem Raum die Frauenklöster zu einem gesellschaftlichen und religiösen Machtfaktor. In den Zentren deutscher Frauenmystik, in Hessen und im Rheinland, verstanden sich die Nonnen als Musikerinnen Christi. Viele der Nonnen sind namentlich bekannt, z.B. ELISABETH VON SCHÖNAU (12. Jh.) und HILDEGARD VON BINGEN (1098–1179). Letztere gilt als früheste Komponistin von Kunstmusik. Ihre Kompositionen zeichnen sich gegenüber den traditionellen musikalischen Schemen durch große Freizügigkeit aus. 1177 verbot man ihr jedoch, ihre Hymnen innerhalb des Gottesdienstes zu singen.

Im arabisch-spanischen und südfranzösischen Raum traten im Mittelalter ebenfalls zahlreiche Lyrikerinnen und Komponistinnen hervor. Sie trugen ihre Lieder am Hofe vor, sangen von höfischer Liebe und christlichem Glauben, z.B. BEATRIX DE DIA (im 12. Jh.).

Aus dem 15. Jh. sind zahlreiche Liederbücher vor allem von Nonnen erhalten, so das Wienhäuser Liederbuch, das Liederbuch der KATHARINA VON TIRS, das Liederbuch der ANNA VON KÖLN. Die fantasiereichen Gesänge gingen ins Volks- und Kirchenliedrepertoire ein. Sie waren zum Teil mehrstimmig und wurden auch instrumental begleitet. Die Frauen waren musikalisch nicht ausgebildet, brachten keine anspruchsvollen Kunstwerke hervor, aber ihr Liedgut verbreitete sich rasch unter den Schwestern.

Komponistinnen in der Renaissance

In Europa war das Musizieren der Frauen lange auf Klöster, Badehäuser oder Bordells beschränkt. Aber im Zuge der Renaissance entwickelte sich unter anderem in Italien ein blühendes öffentliches Musikleben, das die Frauen förderte. Zu Beginn des 17. Jh. komponierte hier z.B. die Hofsängerin FRANCESCA CACCINI (1587– um 1640) eine der frühesten Opern überhaupt. Sie schrieb auch Singspiele und Madrigale. CACCINI gilt als eine der ersten weltlich-bürgerlichen Komponistinnen. Die Frauen der höfischen Gesellschaft wurden die Mäzenen der Musikerinnen und unterstützten die zeitgenössische Musik.

In Frankreich traten am Hofe Ludwigs XIV. Komponistinnen hervor, z.B. ELISABETH CLAUDE JACQUET DE LA GUERRE (1664–1729). Sie komponierte Kammermusik für Clavecin und Violine, geistliche und weltliche Kantaten, spielte für den König und auf öffentlichen Konzerten, den „concerts spirituels“, sowie auf Konzerten in ihrer Pariser Privatwohnung. Sie gehört zu den ersten eigenständigen Musikerpersönlichkeiten und verlegte mit großem Erfolg ihre Notenbücher. Auch schrieb sie eine Oper und obgleich die Gattung in Frankreich noch nicht weit verbreitet und kaum entwickelt war, zeigte ihre Oper gegenüber den bekannten italienischen Opern eine eigene französische Ausprägung.

Deutsche Komponistinnen im 18. und 19. Jh.

Anders als in Italien und Frankreich waren in Deutschland die Kompositionen der Frauen nicht sehr anspruchsvoll. Dies lag vor allem am sehr eingeschränkten Zugang der Frauen zur Bildung. Nur in christlichem Rahmen bzw. in der Kirchenmusik wurden sie unterrichtet. Erst im 18. Jh. gab es wieder bedeutende Komponistinnen. Jedoch gehörten ein Haus „guter“ Gesellschaft und entsprechende finanzielle Mittel dazu, um die Werke aufführen zu lassen und in der Öffentlichkeit Erfolg zu haben. Eine der bekanntesten Komponistinnen dieser Zeit war ANNA AMALIA (1723–1783), Prinzessin von Preussen, Schwester FRIEDRICHS DES GROSSEN. Sie erhielt von PHILIPP KIRNBERGER (1721–1783), einem Schüler JOHANN SEBASTIAN BACHS (1685–1750), Unterricht. Später engagierte sie sich für den Aufbau einer Bibliothek, um Musikalien zu sammeln (Amalien-Bibliothek).

In Berlin brachte die Berliner Liederschule bekannte Komponistinnen hervor, z.B. JULIANE REICHARDT (1752–1783), Tochter des Geigers und Komponisten FRANZ BENDA (1709–1786) und Ehefrau von JOHANN FRIEDRICH REICHARDT (1752–1814). Die meisten Komponistinnen stammten hier aus Musikerfamilien, begannen ihre Karriere als Sängerinnen und lernten das Klavierspiel, um sich zu begleiten. Oft schrieben sie in der Tradition des sich emanzipierenden Bürgertums volksliedähnliche Stücke.

Berühmte Komponistinnen der Wiener Klassik waren beispielsweise die in der Kindheit erblindete MARIANNE MARTINEZ (1744–1812) und MARIA THERESIA VON PARADIS (1759–1824). Sie schrieben vor allem Klaviermusik, die derzeit eine Hochblüte erlebte. Ihre Werke wurden auf Salonabenden gespielt, sie wurden gleichberechtigt in die musikalische Gesellschaft aufgenommen und ihre Leistungen wurden hoch geschätzt. Beide gründeten musikalische Bildungsanstalten, wo hervorragende Pianistinnen ausgebildet wurden. Mit ihren Konzerten nahmen sie am Wiener Musikleben des Biedermeier teil.

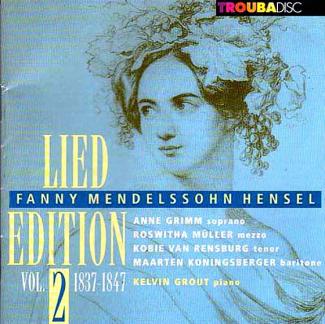

In der Musik der deutschen Romantik, im Umkreis von ROBERT SCHUMANN (1810–1856) und FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY (1809–1847), begannen deutsche Komponistinnen auch größere Kompositionen, Sonaten, Sinfonien und Oratorien, zu schreiben. Daneben hinterließen sie ein sehr umfangreiches Liedschaffen. Dazu gehören FANNY HENSEL (1805–1847) und JOHANNA KINKEL (1810–1858). Sie verfaßten auch musiktheoretische Aufsätze. Zahlreiche erhaltene Briefe unterrichten von ihrem Leben und ihrem Schicksal. FANNY HENSEL, Schwester von MENDELSSOHN, musste lange Zeit heimlich komponieren, da es ihr der strenge Vater untersagt hatte. Sie erhielt zwar eine musikalische Ausbildung, wurde aber als musizierende und komponierende Frau nicht akzeptiert und gefördert. Erst nach ihrer Hochzeit mit einem vorurteilslosen Künstler, fand sie Unterstützung für ihr Schaffen. Sie gab „Sonntagsmusiken“ und konnte auch ihre Werke für größere Besetzungen öffentlich aufführen. Dennoch musste sie als Frau das Gespött der Musikkritiker über sich ergehen lassen.

-

Die Komponistin FANNY HENSEL (1805–1847) schrieb vor allem Lieder und Klavierstücke.

Melanie Uerlings, Berlin

Französische Komponistinnen im 19. und 20. Jh.

Eine der bedeutendsten Komponistinnen des 19. Jh. war LOUISE FARRENC (1804–1875). Sie schrieb zahlreiche Klavierwerke, Kammermusik und Musik für Orchester sowie Opern. Ihre Werke, die sie zum größten Teil verlegen konnte, fanden große Anerkennung. FARRENC ist eine der ersten Komponistinnen, die als selbstständige Persönlichkeit innerhalb der Musikszene vollkommen anerkannt war. 1842 erhielt sie eine Professur am Pariser Conservatoire als Klavierpädagogin. Allerdings unterrichtete sie zunächst nur junge Frauen. Später erhielt sie die begehrte Auszeichnung „Prix Chartier“ für ihr kompositorisches Schaffen. Diese Umstände waren von großer Bedeutung, denn bisher waren Frauen bei Wettbewerben und Ausschreibungen ausgeschlossen worden. Erst 1908 wurden sie zum Rompreis zugelassen. Selbst NADIA BOULANGER (1887–1979), die erstmals als Frau den zweiten Rompreis gewann und eine berühmte Pariser Pädagogin, Dirigentin und Komponistin war, konnte nur in Nebenfächern unterrichten und die Frauen wurden viel schlechter bezahlt als ihre männlichen Kollegen. Die Schwester von NADIA BOULANGER, LILI BOULANGER (1893–1918), erhielt 1913 den ersten Preis beim legendären Romwettbewerb. Sie war ihren männlichen Kollegen weit überlegen und wurde damit über Nacht zur Berühmtheit. Sie war eine der Repräsentantinnen des musikalischen Impressionismus in Frankreich.

Komponistinnen der Hochromantik

Virtuosinnen und Komponistinnen der Hochromantik waren CLARA SCHUMANN (1819–1896) und LOUISE ADOLPHA LE BEAU (1850–1927). Über CLARA SCHUMANN, ihr Leben als Frau, Pianistin und Komponistin an der Seite von ROBERT SCHUMANN ist inzwischen viel geschrieben worden. Nach dem Tod ihres Mannes ROBERT SCHUMANN war sie gezwungen, für den Unterhalt ihrer sieben Kinder alleine aufzukommen. CLARA SCHUMANN leitete von 1878–1892 eine Meisterklasse für Klavier am Konservatorium in Frankfurt am Main. Sie verfasste Kadenzen zu den Klavierkonzerten von MOZART und BEETHOVEN und war eine begabte Komponistin. Vor allem ihre romantische Klaviermusik ist bekannt geworden. Im Vergleich zu anderen Komponistinnen ihrer Zeit war sie trotz ihrer Dominanz und Vielseitigkeit jedoch wenig emanzipiert.

LOUISE ADOLPHA LE BEAU, Schülerin von CLARA SCHUMANN, löste sich von der reinen Klaviermusik, schrieb Konzertouvertüren, Klavierkonzerte, eine Sinfonie, Chorwerke u.a. Diese Werke aufzuführen und drucken zu lassen war ein großer finanzieller Aufwand. LE BEAU bemühte sich jedoch unermüdlich, um sich bei den Verlegern, Intendanten, Kapellmeistern und Agenten Gehör zu verschaffen. In ihren Lebenserinnerungen beschrieb sie die Schwierigkeiten, die sie als Frau dabei hatte. Besonderes Aufsehen erregte sie schließlich mit ihren Werken für Streichinstrumente, für die sie ein subtiles Gespür entwickelte und für die sie versuchte, alle klanglichen Möglichkeiten auszuschöpfen. Sie komponierte beispielsweise Konzertstücke für die vernachlässigte Viola. In Salzburg wurde sie dadurch ermutigt, dass bei der Aufführung ihrer Orchester-Fantasie in dem Orchester des Mozarteums viele Musikerinnen saßen. Dies ist bis heute eine Seltenheit bei vielen großen Orchestern.

Musikerinnen im 20. und 21. Jh.

Im 20. Jh. verbesserte sich die Situation der Musikerinnen und Komponistinnen. Zwei Klassikerinnen der Moderne im deutschsprachigen Raum waren ILSE FROMM-MICHAELIS (1888–1986) und GRETE VON ZIERITZ (1899–2001). MICHAELIS wie ZIERITZ spielten als Pianistinnen schon mit jungen Jahren viele avantgardistische Werke. Als Komponistinnen trugen sie zu den Neuerungen der Musik des 20. Jh. bei.

In der Zeit des Nationalsozialismus und in der Folge des Zweiten Weltkrieges sind viele Dokumente und Zeugnisse von Komponistinnen und Musikerinnen zerstört worden. Eine Reihe von Frauen, die nun auch für Radio, Film und Bühne komponierten, verließen Europa; ihre Schicksale sind von der Musikwissenschaft bis heute nicht weiter verfolgt worden.

In der Musik der Gegenwart finden die komponierenden Frauen wie etwa

- RUTH ZECHLIN (geb. 1926),

- JACQUELINE FONTYN (geb. 1930),

- OLGA NEUWIRTH (geb. 1937),

- YOUNGHI PAGH-PAAN (geb. 1945),

- PAULINE OLIVEROS (geb. 1932),

- MEREDITH MONK (geb. 1942),

- ELENA FIRSSOWA (geb. 1950),

- ADRIANA HÖLSKY (geb. 1953),

- VIOLETA DINESCU (geb. 1953)

eine weit größere Beachtung als ihre Berufsvorgängerinnen. An ihren Kompositionen werden Bestrebungen deutlich, neue und individuelle musikalische Wege zu beschreiten. Sie sind oft weit mehr als ihre männlichen Kollegen bereit zu experimentieren, Konventionen zu brechen und damit auch Risiken einzugehen.

Suche nach passenden Schlagwörtern

- LOUISE ADOLPHA LE BEAU

- Rompreis

- GRETE VON ZIERITZ

- FRANCESCA CACCINI

- Musikerin

- JULIANE REICHARDT

- CLARA SCHUMANN

- Hildegard von Bingen

- Hetären

- Komponistinnen der Wiener Klassik

- deutsche Komponistinnen

- Internetverweis

- ELISABETH CLAUDE JACQUET DE LA GUERRE

- HEILIGE MACRINA

- LILI BOULANGER

- ANNA AMALIA

- Komponistin

- Pianiastin

- RUTH ZECHLIN

- Frauen in der Musik

- FANNY HENSEL

- Komponistinnen der Hochromantik

- BEATRIX DE DIA

- JOHANNA KINKEL

- MEREDITH MONK

- KASIA

- Musikerinnen Christi

- NADIA BOULANGER

- ILSE FROMM-MICHAELIS

- LOUISE FARRENC

- Klassikerinnen der Moderne

- Dichtermusikerin SAPPHO