Sonate

Die Sonate ist eine besonders vielgestaltige, bis an die Schwelle der Gegenwart lebendige instrumentale Gattung. Sie entstand aus Ansätzen seit etwa den 1580er-Jahren nach 1600 mit der Herausbildung von Generalbass und konzertierendem Stil. Die Bezeichnung „Sonaten“ meint zunächst nicht mehr als „Klingstücke“. Sie sind Ausgangspunkt sowohl für Orchester- wie für Kammermusik. Die Sonate ist seit dem Barockstil im Absolutismus eine charakteristische Gattung der Kammermusik. Barocke Hauptform der Sonate wurde seit etwa 1680 die Triosonate. Die Sonata da chiesa („Kirchensonate“, für die Verwendung im Gottesdienst) umfasst in der Regel vier bereits standardisierte Sätze und bildete den wichtigsten Ausgangspunkt für die klassische Sonate. Diese bereitete sich um 1700 mit der Klaviersonate vor. Mit und seit der Wiener Klassik wird sie die führende Ausprägung der Gattung bis ins 20. Jh. hinein.

Entstehung

Die Sonate entstand nach 1600 mit der Herausbildung von Generalbass und konzertierendem Stil. Zunächst hießen „Sonate“ mehrstimmige, auf Instrumente übertragene Vokalsätze Canzoni da (oder per) sonar(e), als Werktitel erstmals 1561 belegt und seit den 1580er-Jahren gebräuchlich. Satztechnisch sind instrumentale Kanzone und Sonate nicht scharf zu trennen.

Ein erster Höhepunkt sind die Sonaten und Sinfonien GIOVANNI GABRIELIs (1554/1557–1612/1613) in Venedig für mehrere Instrumentalchöre (canzon da sonar). Die Bezeichnungen meinen nicht mehr als „Klingstücke“ oder – instrumentale – „Zusammenklänge“. Sie sind Ausgangspunkt sowohl für Orchester- wie für Kammermusik. GIOVANNI GABRIELI schrieb eine „Sonatta con tre violini“ mit einem „Basso se piace“ („Sonate mit 3 Violinen und Bass nach Belieben“, veröffentlicht 1615). Diese Triosonate für 2 Solostimmen plus Generalbass wird im Barockstil des Absolutismus eine charakteristische Gattung der anspruchsvollen Kammermusik.

Triosonate

Hauptform der Sonate wurde seit etwa 1680 die Triosonate. Triokanzone (1602) und Trioritornell (1607) bilden Vorstufen der Triosonate. Der besonders von ARCANGELO CORELLI (1653–1713) ab 1681 ausgebildete Typus der Triosonate hat bis zum Ausgang der Generalbasszeit um 1750 eine zentrale Stellung. Der spezifische Satz – 2 Melodiestimmen im Sopran und Generalbass – kann auch chorisch-orchestral realisiert werden. Die Triosonate tritt in zwei Typen auf.

- Die Sonata da camera („Kammersonate“, für weltliche Höfe) ist lockerer, suitenartig geformt.

- Die Sonata da chiesa („Kirchensonate“, für die Verwendung im Gottesdienst) umfasst in der Regel 4 bereits standardisierte Sätze und bildete den wichtigsten Ausgangspunkt für die klassische Sonate.

Beide Bezeichnungen sind bekannt seit 1637. Die Hauptzentren der Pflege beider Typen waren bis ins 18. Jh. neben Venedig die nord- und mittelitalienischen Städte

- Mantua

- Cremona,

- Modena,

- Bologna und

- Ferrara (Mazzaferrata, Bassani).

Ihre klassische Ausprägung erfuhren sie zu Ende des 17. Jh. in Rom durch ARCANGELO CORELLI. Er schrieb 48 Triosonaten op. 1–4 (gebündelt zu je 12 Sonaten, Rom 1681, 1685, 1689 und 1694). Die Bassstimme ist neben dem Violone (= Bass-Viola) bei den Kirchensonaten op. 1 und op. 3 mit Orgel, bei den Kammersonaten op. 2 und op. 4 mit Cembalo zu besetzen.

Klaviersonate

Auffällig ist die Verschiebung der Bezeichnung und des Begriffs schon um 1700. Im Unterschied zur barocken „Triosonate“ konzentrierte sich die Vorstellung auf Solo-Sonaten. Sonaten sind nun vorrangig mehrsätzige Werke für Soloinstrumente oder allenfalls Duos. Dafür stehen u.a. die Orgelsonaten und die Sonaten für Solovioline JOHANN SEBASTIAN BACHs (1685–1750). In diesem Zusammenhang beginnt um 1700 speziell die Klaviersonate als Sonate für Klavier solo. Im Zeichen des galanten Stils und dann des empfindsamen Stils wird sie in der Entwicklung bis hin zur Wiener Klassik eine gesamteuropäische Erscheinung. In den meist einsätzigen (dabei zweiteiligen) spätbarocken italienischen Cembalosonaten entstehen aus motivisch verarbeiteten Spielfiguren Ansätze eines zweiten Themas.

Im Übergang zur Wiener Klassik entfaltet sich zusammen mit dem wachsenden ästhetischen Anspruch der Gattung das Formprinzip der Sonatenhauptsatzform sowie die standardisierte zyklische Satzfolge

- Schnell (Sonatensatz-Allegro) –

- Langsam (Tanzsatz: Menuett oder Scherzo) –

- Schnell (Finale: Rondo, Sonatenrondo).

Die Ausgestaltung der zweiteiligen Form zur Dreiteiligkeit der Sonate erfolgte besonders unter Einwirkung der Da-capo-Arie, des Instrumentalkonzerts und des ersten Satzes der neapolitanischen Opernsinfonie durch

- Ausbildung eines mittleren Durchführungsteils,

- die Aufspaltung des ersten Teiles in Haupt- und Seitensatz auf verschiedenen tonalen Ebenen und

- die Ausbildung der Reprise.

Ein wesentlicher Impuls für die Anlage des Satzes in drei gleichberechtigten Teilen war das zunehmende Interesse an der Ausgestaltung der Durchführung: sie ist der Ort, wo die Spannungen der Harmonik und der Thematik durch motivische Arbeit und kontrastierende musikalische Charaktere ausgetragen werden. Die Durchführung erhielt in den Werken LUDWIG VAN BEETHOVENs (1770–1827) immer größere Bedeutung und wurde in der Romantik und der nachklassischen Form- und Material-Entwicklung zum zentralen und wichtigsten Teil der Sonate.

Nach der Herausbildung der Sonatensatzform als Norm bleibt die bescheiden dimensionierte Sonatine (ital. „sonatina“, Verkleinerungsform von sonata), als eine kleine, leicht spielbare Sonate mit meist nur sehr kurzer Durchführung. (Im ausgehenden 17. Jh. war „Sonatine“ häufig eine Bezeichnung für präludien- oder toccatenartige Einleitungssätze zu Suiten gewesen.)

Der Wiener Typ der Klaviersonate verwendet als Mittel- oder Finalsatz ein Menuett und greift damit Elemente der Suite auf. Der norddeutsche Typ verzichtet, wie bei der Sinfonie, auf Tanzsätze. Dieser dreisätzige Sonaten-Zyklus hat dieselbe Folge schnell – langsam – schnell wie die italienische Opern-Sinfonia. Hier tritt dafür im Kopfsatz die Themen-Polarität stärker hervor.

JOSEPH HAYDN (1732–1809) knüpft mit seinen meist dreisätzigen Klaviersonaten (insgesamt 53, zwischen 1765 und 1794) hier an an. Sein wichtigstes Vorbild ist dabei CARL PHILIPP EMANUEL BACH (1714–1788). Seit den 1770er-Jahren entfaltet HAYDN die klassische motivisch-thematische Arbeit mit prägnanten Gestaltbildungen.

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791) folgt ihm (24 Klaviersonaten, davon fünf vierhändig, eine für zwei Klaviere) und betont dabei ein „singendes Allegro“, ein kantables Spiel nach dem Modell des Kunstgesangs.

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827) schöpft in seinen 32 Klaviersonaten das gesamte Spektrum der technischen, stilistischen und expressiven Möglichkeiten der Klaviersonate voll aus und setzt für die Folgezeit auch in dieser Gattung schwer zu überbietende Maßstäbe.

Den Rahmen bildet seine souverän gehandhabte Sonatendialektik:

- die Spannung von thematischer Setzung und motivischer Entwicklung,

- von übergreifender Einheit des einzelnen Satzes wie des Gesamtwerks und

- detailreichem Kontrast in Klanglichkeit, gestischen Charakteren u.a.m.

FRANZ SCHUBERT (1797–1828) setzt demgegenüber in seinen 21 Sonaten auf eine kaum dramatisch, sondern lyrisch sich aussingende Grundhaltung. Nach FRANZ SCHUBERT verliert die Gattung Sonate und speziell die Klaviersonate gegenüber Varianten des „lyrischen Klavierstücks“ ihre zentrale Bedeutung.

Weiterentwicklungen der Sonate seit dem 19. Jh.

Wie bei vielen vokalen Gattungen und im Bereich der Orchestermusik, so lösen sich auch bei instrumentaler Ensemble- und Kammermusik feste Gattungsgrenzen und Besetzungstypen durch die Neue Musik seit 1905 auf. Das steht in Wechselwirkung mit der insgesamt abnehmenden Prägekraft von Gattungsmodellen in diesem Musizierbereich. Nicht selten suchen die Komponierenden nach spezifischen und besonderen Lösungen für jedes Einzelwerk. Dennoch bleiben durch die institutionelle Schwerkraft (bis hinein in Strukturen der Ausbildung) tradierte Gattungen weiterhin Bezugspunkte des Komponierens, als Herausforderung zur produktiven Auseinandersetzung mit der Tradition.

Nach der Wiener Klassik dominierte die Vorstellung von Sonate als Werk für Soloinstrumente (allen voran das Klavier) sowie Duos von Klavier plus einem anderen Musikinstrument, vorrangig die Violine. Dazu gehören z.B.

- die drei Violin-Sonaten, zwei Violoncello-Sonaten und zwei Klarinetten-[Viola-]Sonaten von JOHANNES BRAHMS (1833–1896);

- ferner BÉLA BARTÓKs (1881–1945) zwei Sonaten für Violine und Klavier (1921 und 1922);

- seine berühmte Sonate für 2 Klaviere und Schlagzeug (1937; andere Fassung dann auch mit Orchester, 1940);

- Sonate für Violine solo (1944).

-

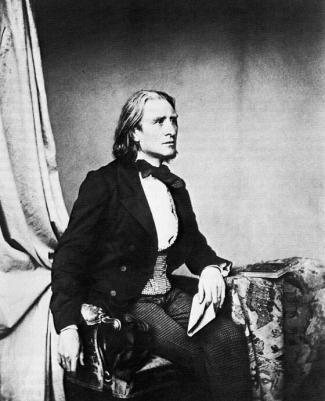

Die einsätzige Klaviersonate h-moll von FRANZ LISZT (1811–1886) war eines der herausragenden Werke für Klavier.

The Yorck Project, Berlin

Einzelne herausragende Werke für Klavier wie FRANZ LISZTs (1811–1886) Klaviersonate h-moll (einsätzig, dabei in sich vielfältig differenziert wie seine „Symphonische Dichtung“ von 1853) oder die insgesamt 10 Klaviersonaten von ALEXANDER SKRJABIN (1871–1915), häufig mit offenem Programm, halten die Tradition der Gattung Sonate lebendig.

Auch im 20. Jh. entstehen so immer wieder bedeutende Einzelwerke wie etwa PIERRE BOULEZ' (1925–2016)

- serielle 2. Klaviersonate (1948) und, als „work in progress“,

- seine 3. Klaviersonate (mit den 5 „Formants“ Antiphonie, Trope, Constellation und Constellation-Miroir, Strophes, Séquences, 1957ff.).

Suche nach passenden Schlagwörtern

- Scherzo

- FRANZ SCHUBERT

- galanter Stil

- Bela Bartok

- Sonatta con tre violini

- Wiener Klassik

- allegro

- neapolitanische Opernsinfonie

- FRANZ LISZT

- konzertierender Stil

- sonata da chiesa

- Johannes Brahms

- Barockstil

- Reprise

- Sonatenrondo

- Joseph Haydn

- LUDWIG VAN BEETHOVEN

- Absolutismus

- WOLFGANG AMADEUS MOZART

- Suite

- Sonatine

- Cembalosonate

- Kammersonate

- CARL PHILIPP EMANUEL BACH

- neue Musik

- instrumentale Kanzone

- Kammermusik

- GIOVANNI GABRIELI

- Klaviersonate

- Trioritornell

- Dreiteiligkeit der Sonate

- Triokanzone

- empfindsamer Stil

- sonata da camera

- Sonatenhauptsatzform

- PIERRE BOULEZ

- Basso se piace

- motivisch-thematische Arbeit

- Triosonate

- Da-Capo-Arie

- Sonate

- JOHANN SEBASTIAN BACH

- Menuett

- ARCANGELO CORELLI

- Canzon da sonar

- Generalbass

- Alexander Skrjabin