Arbeitslosigkeit und ihre sozialen Folgen

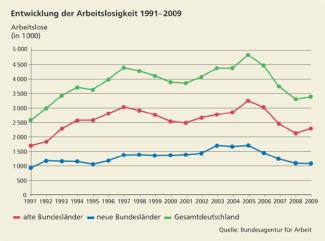

Die bei den Arbeitsagenturen registrierten Arbeitslosen sind als Arbeit Suchende, die vorübergehend ohne Beschäftigung sind oder nur eine so genannte geringfügige Tätigkeit ausüben, definiert (Bild 1). Langzeitarbeitslose sind seit mindestens einem Jahr arbeitslos und können mit einem Sonderprogramm der Bundesregierung gefördert werden.

Der Arbeitsmarkt ist ein Teil der Gesellschaft und kann deshalb nicht isoliert von dieser betrachtet werden. Von einem gesellschaftlichen sozialen Wandel geht immer auch ein bestimmter Druck auf den Arbeitsmarkt aus.

Ursachen von Langzeitarbeitslosigkeit sind u. a.:

- Rezession,

- Strukturwandel,

- Lohnstarrheit,

- Rationalisierung,

- mangelnde Mobilität,

- mangelnde Qualifizierung.

Rolle der Arbeit in modernen Gesellschaften

Der „Mythos Arbeit“, dessen Grundlagen in der Ideologie der mittelalterlichen Klöster wurzeln, hat sich in den letzten Jahren zum „Mythos der Selbstverwirklichung“ gewandelt. Dieser Wandel wird als ein Wechsel von eher materieller zu eher postmaterieller Wertverwirklichung beschrieben. Gleichzeitig verschiebt sich damit die Orientierung von Pflichtwerten zu Selbstentfaltungswerten. Dabei ist unter Selbstentfaltung ein steigender Anspruch an die Erwerbsarbeit hinsichtlich des Arbeitsinhaltes zu verstehen, aber auch eine stärkere Bedeutung der Freizeit. Freizeit soll neben Erholung auch Zeit für selbst bestimmte, befriedigende Tätigkeiten sein.

Diese Entwicklung ist zu beachten, wenn wir später die Folgen der Langzeitarbeitslosigkeit genauer ansehen.

Trotz der Verschiebung der Wertorientierungen bleibt Arbeit wesentlicher Bestandteil der Sozialisation. Arbeit bestimmt

- das Einkommen,

- das soziale Ansehen,

- die Selbstachtung und

- die Art und Weise, in der Menschen ihr Leben organisieren.

Einige Soziologen stehen dieser Entwicklung skeptisch gegenüber. Vor allem für Jugendliche folgern sie, dass sie aufgrund ihrer Erfahrungen mit dem eingeschränkten Arbeits- und Ausbildungsmarkt nicht zu veränderten Werteinstellungen neigen. Sie sind deshalb viel eher zu Anpassungen bereit.

DAHRENDORF nennt die modernen Gesellschaften Arbeitsgesellschaften.

Als weiteren Aspekt des Wertewandels fügt er hinzu:

„Wenn nicht mehr alle Arbeitswilligen eine Beschäftigung finden, wird Arbeit zu einem raren Gut, das nicht mehr als Last sondern als Privileg betrachtet wird.“

Wesentliche Ursachen der Langzeitarbeitslosigkeit

- Rezession

Die konjunkturelle Situation hat einen wesentlichen Einfluss auf die Höhe der Langzeitarbeitslosenquote. So ist es während der Phase der Rezession bedeutend schwieriger eine Stelle zu finden als während der Hochkonjunktur. Als Folge werden mehr Kurzzeitarbeitslose zu Langzeitarbeitslosen. Da bei einem konjunkturellen Einbruch mehr Arbeitskräfte entlassen werden als bei einer nachfolgenden wirtschaftlichen Erholung wieder eingestellt werden können, entsteht eine Akkumulation von Arbeitslosen.

- Rationalisierung

Durch die Rationalisierung von Produktionsprozessen und den technologischen Wandel kann eine kleiner werdende Zahl von Arbeitskräften eine größere Menge Waren produzieren. Eine Vielzahl von ungelernten Arbeitskräften kann z. B. durch eine geringere Zahl von Facharbeitern ersetzt werden.

Im Zuge von Rationalisierung und Globalisierung, Anwendung neuer wissenschaftlicher und technischer Lösungen ist in den Industriegesellschaften auch eine vermehrte Substitution (Ersatz) von Arbeit durch Kapital zu beobachten. Um ihre Konkurrenzfähigkeit aufrecht zu erhalten, reduzieren viele Unternehmen ihre Belegschaften. In diesem Zusammenhang ist die politische Abkehr vom keynesianischen Wirtschaftsmodell erwähnenswert. Vollbeschäftigung, wie sie das Ziel des keynesianischen Wirtschaftsmodells ist, lässt sich in Zeiten von Massenarbeitslosigkeit nur durch eine hohe Inflation und eine große Staatsverschuldung aufrecht erhalten.

- Lohnstarre

Die starre Lohnstruktur Westeuropas wird ebenfalls von vielen Ökonomen und Politikern als eine wichtige Ursache der Arbeitslosigkeit gesehen. Entsprechend der klassischen ökonomischen Theorie findet ein freier Markt automatisch durch Anpassung von Angebot und Nachfrage zum Gleichgewicht. Im Falle des Arbeitsmarktes müsste das durch eine Anpassung der Löhne geschehen, d. h., steigt die Anzahl der Arbeitslosen, müssten die Löhne sinken, bis der Gleichgewichtspunkt erreicht ist. Der Arbeitsmarkt ist jedoch kein freier Markt in diesem Sinne, da eine Vielzahl von Restriktionen das Verhalten von Arbeitnehmern und Arbeitgebern bestimmen. So verhindern die ausgehandelten Mindesteinkommen ein Absinken der Reallöhne in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit. So kann Arbeitslosigkeit, sieht man nur die monetäre Seite, billiger sein als Vollbeschäftigung. Eine Studie der OECD weist auf diesen Zusammenhang hin. Hier werden besonders die Niederlande, Frankreich und Deutschland genannt, die eine ausgeprägte Lohnstarrheit kennzeichnen und gleichzeitig ein starkes Ansteigen der Arbeitslosigkeit. Der Anteil der Langzeitarbeitslosen variiert hier zwischen 41 und 49 %. Große Lohnflexibilität weisen Schweden, USA und Kanada auf mit einer vergleichsweise niedrigen Arbeitslosenrate.

Nach DAHRENDORF ist die amerikanische Lohnflexibilität eine wichtige Erklärung für die geringe Langzeitarbeitslosigkeit. Seit Mitte der 1970er-Jahre sank in den USA das Reallohnniveau.„Das bedeutet, dass nicht wenige Menschen zwar Arbeit finden, aber arm bleiben. Dauerarmut ist das Gegenstück zur Dauerarbeitslosigkeit.“

- Mobilität

Die nach wie vor geringe Mobilität der europäischen Arbeitnehmer erschwert es zusätzlich den Arbeitslosen, eine gleichwertige neue Beschäftigung zu finden. Trotz steigender Arbeitslosenraten klammern sich viele Arbeitslose, besonders ältere, an ihren Wohnort. Dieser geringen Mobilität der Arbeitskräfte steht eine zunehmende Mobilität des Kapitals gegenüber. So können Produktionsstandorte fast schon beliebig in Tieflohnländer ausgelagert werden, was wiederum steigende Arbeitslosenraten in den Industrieländern nach sich zieht.

Nicht zuletzt sei die Arbeitslosigkeit selbst als Ursache für Langzeitarbeitslosigkeit genannt.

Mit zunehmender Dauer der Arbeitslosigkeit sinken die Chancen für eine Vermittlung der Betroffenen. Berufliche Qualifikationen gehen schrittweise verloren; auch wegen der fehlenden innerbetrieblichen Weiterbildung. Außerdem vermuten Arbeitgeber hinter einer Langzeitarbeitslosigkeit spezielle Mängel des Stellenbewerbers.

Soziale und persönliche Konflikte als Folge von Langzeitarbeitslosigkeit

Das Leitbild der modernen Gesellschaft ist das eines erfolgsorientierten, um Selbstverwirklichung bemühten dynamischen Individuums. Langzeitarbeitslose sind damit unfreiwillig ausgegrenzt von den gesellschaftlichen Entwicklungsräumen für ein tätiges Sein. Auf diese Situation sind die meisten Menschen in keiner Weise vorbereitet. Ihre allgemeinen waren auf ein anderes Leben ausgerichtet. Die Betroffenen verlieren mit dem Stellenverlust eine wesentliche Quelle der Bestätigung und der sozialen Wertschätzung. Daraus entstehen ihre sozialen und persönlichen Konflikte. Da die Langzeitarbeitslosen trotz steigender Zahlen nicht als Mitglied einer gesellschaftlichen Gruppe, sondern als Individuum (meist noch als versagtes) wahrgenommen werden, wird auch von dem Betroffenen dieses soziale Problem als persönliches Versagen empfunden und erlebt. Damit wird die Verantwortung von der strukturellen auf die individuelle Ebene verwiesen.

Die Reaktion der Arbeitslosen auf ihre Situation ist unterschiedlich. Sie hängt ab:

- von der Dauer der Arbeitslosigkeit,

- dem sozialen Netz,

- der finanziellen Situation,

- der familiären Bindung,

- der Bindung zu anderen lokalen Gemeinschaften und nicht zuletzt

- von der persönlichen Einstellung und Interpretation des Stellenverlustes.

Die meisten Arbeitslosen erleben ihren Arbeitsverlust äußerst destruktiv. Das drückt sich aus in:

- gesundheitlichen Problemen,

- Hoffnungslosigkeit,

- Suchtproblemen,

- chronischer Lethargie und

- dem Verlust von sozialen Kontakten und Freundschaften.

So hat KIRCHLER nach einer Untersuchung festgestellt:

„Nach einer anfänglichen Phase des Schocks sucht der Betroffene noch zuversichtlich nach einem neuen Arbeitsplatz. Nach wiederholten Misserfolgen folgt eine Phase des Pessimismus und der Hoffnungslosigkeit. Angst, Verzweiflung und Ohnmacht sind prägend und führen in die letzte Phase, die durch Fatalismus gekennzeichnet ist.“

Diese letzte Phase führt dann nicht selten zu Alkoholmissbrauch und Drogenkonsum.

Nach Ansicht einiger Soziologen leiden Frauen durch den Stellenverlust weniger. Das betrifft aber vor allem verheiratete oder in Lebensgemeinschaft lebende Frauen. Diese leiden weniger als Männer an Statusproblemen. Für sie eröffnet sich meist das konventionelle Rollenbild – zurück an den Herd – dem sie versuchten erfolgreich zu entfliehen. Viele Frauen sind von vornherein der Ansicht, dass sie keine neue Beschäftigung finden, und treten so nicht einmal mehr auf dem Arbeitsmarkt in Erscheinung und verschwinden so auch aus der Statistik.

Eine weitere Folge der Langzeitarbeitslosigkeit ist besonders für unqualifizierte Arbeitnehmer das geringe Einkommen, das es ihnen nicht erlaubt, Ersparnisse zu machen. Sie kommen nun in erhebliche finanzielle Schwierigkeiten. So ist in allen Ländern der EU festzustellen, dass mit der Dauer der Erwerbslosigkeit die Armut zunimmt.

Inzwischen fallen zwischen einem Drittel bis zur Hälfte der Langzeitarbeitslosen unter die Armutsgrenze. Die fehlenden finanziellen Möglichkeiten der Arbeitslosen sind ein wesentlicher Grund, dass sie vom „normalen“ sozialen Leben ausgeschlossen werden.

-

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen in Deutschland

Maßnahmen und politische Forderungen in der Diskussion

Das allgemeine Ziel der Arbeitsmarktpolitik ist eine möglichst schnelle Reintegration der Arbeitslosen ins Erwerbsleben. Viele Maßnahmen wurden erprobt, andere sind weiterhin in der Diskussion. Die Bundesagentur für Arbeit sowie die untergeordneten Agenturen bieten Maßnahmen an, die aber bisher zu keinem durchschlagenden Erfolg geführt haben.

So zählen zu den traditionellen Maßnahmen:

- Fortbildungsmaßnahmen,

- Umschulungsmaßnahmen und

- Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.

Der Erfolg dieser Maßnahmen ist eher bescheiden.

Radikale liberale Forderungen laufen darauf hinaus, den Arbeitsmarkt zu deregulieren. Das Konzept sieht

- Lohnsenkung,

- Reduktion der Sozialabgaben von Arbeitgebern

vor, um den Produktionsfaktor Arbeit zu verbilligen. Das soll Anreize geben für die Schaffung von Arbeitsplätzen. In diesem Zusammenhang sollten auch Tarifverträge gekündigt und die Löhne den regionalen Strukturen angepasst werden. Dadurch soll die Konkurrenzfähigkeit Deutschlands gegenüber Tieflohnländern erhöht werden.

Andere Ökonomen und Politiker fordern eine Einschränkung des Leistungsbezugs von Arbeitslosengeld. Nach amerikanischem Vorbild sollen so die Arbeitslosen gezwungen werden, schlechter bezahlte Stellen anzunehmen.

Außerdem wird aufgrund des sich in allen Industriegesellschaften vollziehenden Strukturwandels eine stärkere und dauerhafte Anpassung aller Wirtschaftsakteure gefordert. So sollten die Arbeitnehmer sowohl in der Qualifikation als auch räumlich flexibel sein, um sich den veränderten Bedingungen besser anzupassen. In diesem Zusammenhang wird auch eine Reform des Aus- und Weiterbildungssystems als die wirksamste Maßnahme zur Reduktion von Langzeitarbeitslosigkeit gesehen.

Neue Arbeitszeitmodelle und Selbsthilfeorganisationen von Erwerbslosen sind weitere Überlegungen. Eine Studie zeigte, dass im Zuge von lokalen Projekten etwa 40 % der Teilnehmer nach Beendigung eine feste Stelle gefunden haben.

Suche nach passenden Schlagwörtern

- Arbeitsagentur

- Gesellschaft

- Armut

- Armutsgrenze

- Sucht

- Frauen

- Ausbildung

- Konkurrenzfähigkeit

- Kapital

- Arbeitgeber

- Stellenverlust

- Lohn

- Familie

- Konflikt

- Arbeitslosengeld

- Langzeitarbeitslose

- Rationalisierung

- Konjunktur

- Arbeitsgesellschaft

- Reform

- Sozialisation

- Qualifikation

- Lohnsenkung

- Arbeitslose

- Mobilität

- Dahrendorf

- Alkohol

- Arbeit

- Facharbeiter

- Arbeitsmarkt

- Dauerarbeitslosigkeit

- Weiterbildung

- Drogen

- Jugendliche

- moderne Gesellschaft

- Rezession

- Arbeitsmarktpolitik

- Werte

- Wirtschaftsmodell

- Arbeitnehmer

- Lohnstarre

- Arbeitszeitmodelle

- Leitbild

- Projekt

- Strukturwandel

- Wertorientierungen

- Arbeitskräfte