Ressourcenverbrauch: Energieträger und Energieversorgung

Die Dynamik der Globalisierung wirkt verstärkend und beschleunigend auf den Verbrauch natürlicher Ressourcen und führt zu einer Verschärfung der damit verbundenen Umweltprobleme. Durch Industrialisierung und Bevölkerungswachstum ist der Energieverbrauch weltweit stark gestiegen. Es besteht allerdings ein extremes Gefälle zwischen Industrie- und Entwicklungsländern. Die Verbrennung der fossilen Energieträger, die den Hauptanteil an der Energieproduktion haben, ist die wichtigste Ursache für den Klimawandel. Das Kyoto-Protokoll von 1997 zielt darauf, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Es wird jedoch nicht von allen Industriestaaten konsequent umgesetzt. Wegen der erheblichen Risiken der Nutzung der Kernenergie wird auch der Atomausstieg politisch sehr kontrovers diskutiert.

In Deutschland hat die Bundesregierung eine Energiewende eingeleitet. Wirtschaftliche, sichere und umweltverträgliche Energieversorgung setzt wegen der hohen Risiken und der Entsorgung radioaktiver Abfälle auf den Atomausstieg bis etwa 2020, auf mehr Energieeffizienz, den Ausbau der erneuerbaren Energien, auf rationellen und sparsamen Einsatz von Energie und auf die Entwicklung neuer Energietechnologien. Energieversorgung stützt sich dabei auf einen ausgeglichenen Energiemix, in dem auch die fossilen Energieträger weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Um eine nachhaltige Energieversorgung zu sichern, ist neben der Steigerung der Effizienz eine Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Energieträger unabdingbar. Die Nutzung von Windkraft, Solarenergie, Biomasse, Wasserkraft und Geothermie hat sich erheblich beschleunigt und weist hohe Wachstumsraten auf.

Industrialisierung, starkes Bevölkerungswachstum sowie ökologisch schädigende Lebensweise in den Ländern des Nordens und des Südens haben zu einer Erweiterung des Verbrauchs natürlicher Ressourcen und zur Verschärfung der damit verbundenen Umweltprobleme geführt. Die natürlichen Ressourcen (Rohstoffe und Umweltgüter), die für die wirtschaftliche Tätigkeit des Menschen produktions- und lebenswichtige Bedeutung haben, sind jedoch nicht unbegrenzt verfügbar.

Globale Rohstoffsituation

Die Sicht auf die globale Rohstoffsituation hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich gewandelt.

- Bis in die 1970er-Jahre standen Fragen nach dem Umfang der Vorräte, den Gewinn- und Bezugsmöglichkeiten sowie der Preisentwicklung auf den Weltmärkten im Vordergrund, stark geprägt durch strategische Überlegungen aus wirtschaftlicher und politischer Sicht. Der Bericht des Club of Rome über die „Grenzen des Wachstums“ ging beispielsweise von der Annahme aus, dass viele Rohstofflagerstätten bald erschöpft sein werden.

- Seit Mitte der 1980er-Jahre ist sichtbar geworden, dass im globalen Maßstab keine Verknappung durch Erschöpfung der Lagerstätten eingetreten und bei allen bergbaulichen Rohstoffen ein ausreichendes Angebot vorhanden ist. Es gibt sogar einen Angebotsüberschuss, der sowohl auf stagnierende Nachfrage (z. B. Bedarfsdeckung bei vielen Gebrauchsgütern in den westlichen Industrieländern, Devisen- und Finanzknappheit in osteuropäischen Ländern und Entwicklungsländern, Rohstoffeinsparung durch Recycling, Anwendung neuer Technologien, Verwendung von Kunststoffen) als auch auf ein höheres Angebot (z. B. Mehrproduktion durch Rohstoff exportierende Länder, Neuerschließung von Lagerstätten) zurückzuführen ist. Prognosen gehen sogar von einer Zunahme der Verfügbarkeit fossiler Energieträger in der Zukunft aus, weil durch verbesserte Erkundungs- und Fördertechnik das Volumen an gesicherten und nutzbaren Ressourcen, insbesondere von Erdöl und Erdgas, ansteigen wird.

Iden letzten beiden Jahrzehnten treten stärker ökologische Überlegungen in den Vordergrund, z. B. Umweltwirkungen der Förderung, Aufbereitung, Nutzung und Verarbeitung von Rohstoffen, ebenso Fragen nach dem Preis und der Verfügbarkeit. Die Rohstoffpreise waren zudem in den letzten Jahren starken Schwankungen unterlegen.

Das Rohstoffproblem der Gegenwart besteht vor allem in:

- der Gewährleistung eines ungehinderten Zugangs zu den Rohstoffen,

- den höheren Kosten für die Erschließung von Lagerstätten und den Transport sowie

- den Folgen umweltgefährdenden Umgangs mit den Rohstoffen, z. B. Luftverschmutzung, Schadstoffbelastung von Gewässern.

Energieressourcen

Die Energieressourcen sind insgesamt sehr ungleichmäßig auf der Erde verteilt. Die Kohle, der wichtigste fossile Energieträger, ist gleichmäßig verteilt und noch reichhaltig vorhanden. Demgegenüber lagern über 70 % der Reserven an Erdöl und über 65 % des Erdgases im Persischen Golf. Das erklärt die geostrategische Lage dieser Region. Der gesicherte Zugang zu preisgünstigen Energieressourcen ist für die Industrieländer von so großer Bedeutung, dass er zum Entstehen und zur Vertiefung verschiedener politischer und militärischer Konflikte beiträgt (z. B. der Krieg der USA gegen den Irak). Zunehmend gewinnt auch die Suche nach anderen Förderregionen (Kaspisches Meer, Zentralasien, Golf von Guinea) an Bedeutung.

Die fossilien Energieträger werden jedoch in absehbarer Zeit erschöpft sein. Die bisher bekannten Reserven an Kohle, Erdgas, Erdöl und Uran reichen nur noch für 40 bis 230 Jahre. Werden weitere bekannte oder vermutete Ressourcen einbezogen, liegt die Reichweite zwischen 165 und über 300 Jahren.

Ein Gedankenspiel

Die weltweiten Erdölreserven werden derzeit auf etwa 140 Mrd. Tonnen geschätzt. Bei einer Weltbevölkerung von 6 Mrd. Menschen würden die Vorräte bei einem jährlichen Verbrauch der genannten Länder wie folgt reichen:

- in Äthiopien (12 kg) 19 514 Jahre,

- in Indien (78 kg) 3 002 Jahre,

- in Deutschland (1 543 kg) 152 Jahre.

- in Luxemburg (4 216 kg) 55,5 Jahre.

Weltweiter Energieverbrauch

Energie ist eine wichtige Grundlage der Wirtschaft. Sie wird in allen Lebensbereichen verwendet. Der weltweite Energieverbrauch ist mit der zunehmenden Industrialisierung stark gestiegen. Er hat sich seit 1950 mehr als vervierfacht.

Nach Prognosen des Weltenergierates werden der weltweite Energiebedarf und damit auch die Nachfrage nach Energieträgern bis 2020 um etwa 40 % ansteigen und sich bis 2050 verdoppeln. Der stärkste Zuwachs ist in den Entwicklungsländern zu erwarten.

Gegenwärtig besteht ein beträchtliches Nord-Süd-Gefälle:

- Die Industrieländer, die nur ein Viertel der Weltbevölkerung stellen, verbrauchen drei Viertel des weltweiten Energieangebots.

- Dagegen entfallen auf alle Entwicklungsländer zusammengenommen 25 %, davon der weitaus größte Teil auf die Schwellenländer Ost- und Südostasiens.

Über 80 % der weltweiten Energieversorgung werden gegenwärtig durch die fossilen Energieträger Erdöl, Erdgas und Kohle abgedeckt. Kernenergie trägt mit 3 % zur Bedarfsdeckung bei. Auch in Deutschland wird der größte Teil der Energie aus fossilen Energieträgern gewonnen.

Energie und Klimawandel

Die Verbrennung fossiler Energieträger ist die wichtigste Ursache für den Klimawandel. Energiebedingte CO2-Emissionen tragen etwa zur Hälfte zu dem vom Menschen verursachten Treibhauseffekt bei. Auch die Schadstoffbelastung von Luft, Boden und Wasser ist weitgehend energiebedingt. Bei der Verbrennung der fossilen Ressourcen gelangen Emissionen in Böden, Süßwasser, Meere und in die Luft und lösen schädliche Wirkungen auf Lebewesen und Ökosysteme aus.

Energiegewinnung durch Kernkraft ist mit gesundheitlichen Risiken verbunden. Durch nuklearen Abfall können sie über mehrere Generationen andauern. Energie- und Klimapolitik stehen daher in engem Zusammenhang. Die auf der Weltkonferenz für Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro verabschiedete Klimarahmenkonvention und das dazu gehörige Kyoto-Protokoll von 1997 bilden ein zentrales Instrument globaler Klimaschutzpolitik. Das Abkommen ist auf eine Reduzierung der weltweiten Emissionen der wichtigsten Treibhausgase gerichtet. Viele Industriestaaten verfehlen allerdings das Kyoto-Ziel, die Emissionen der wichtigsten Treibhausgase bis 2012 gegenüber 1990 um 5 % zu reduzieren (z. B. USA, Kanada, Japan, Australien, Spanien).

Kernenergie und Atomausstieg

Kernenergie (Atomenergie) ist eine Primärenergie, die in Primärenergieträgern wie Uran gespeichert ist und ebenfalls zur Energiegewinnung zur Verfügung steht. Im Vergleich zur Verbrennung fossiler Rohstoffe wie Kohle und Erdgas ist die freigesetzte Energie um ein Vielfaches höher. Aus 1 Gramm U235 kann z. B. die gleiche Energiemenge wie aus 2,7 Tonnen Steinkohle gewonnen werden.

Die Kernenergie lieferte rund 17 % der Stromproduktion der Welt. Damit wurden im Vergleich zur Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen etwa 10 % der weltweiten Kohlendioxidemissionen vermieden. Die Nutzung der Kernenergie ist jedoch seit den 1970er-Jahren umstritten. Gegner der Kernenergie verweisen vor allem auf

- die Freisetzung von Strahlung im Normalbetrieb,

- das bisher nicht gelöste Problem der Entsorgung der radioaktiven Abfälle und ihrer Wiederaufbereitung sowie

- das Risiko von Reaktorunfällen, das sich wie 1979 in Three Mile Island bei Harrisburg (Pennsylvania, USA), 1986 in Tschernobyl (ehemalige Sowjetunion) oder 2011 im japanischen Fukushima zu einem so genannten GAU, einem größten anzunehmenden Unfall, ausweiten kann.

Zur Lagerung und teilweisen Wiederaufbereitung von Nuklearabfällen aus Frankreich und weiteren Ländern dienen Anlagen in Le Hague (Frankreich) und Sellafield (Großbritannien). Russland versucht, aus der Aufbereitung und Verwertung von Industrie- und Atommüll ein profitables Geschäft zu machen. Die russischen Anlagen sind zum großen Teil veraltet, Sicherheitsstandards werden oft nicht eingehalten.

Demgegenüber entwickeln Unternehmen der Nuklearindustrie in den USA, in Japan, Südafrika, Frankreich und Deutschland seit Jahren Kernreaktoren mit völlig neuer Sicherheitstechnik.

Während einige Länder sich die Option für eine weitere Nutzung der Kernenergie und den Bau neuer Kernkraftwerke offen halten, orientieren andere auf den vollständigen bzw. schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie.

Die internationale politische Diskussion um den Ausstieg aus der Kernenergie lässt drei unterschiedliche Konzepte erkennen:

- weitere Nutzung der Kernenergie auf höherem Sicherheitsniveau: Ausstieg, wenn ausreichende Energiealternativen vorhanden sind, und die Option, den Bau neuer KKW offen zu halten;

- sofortiger Ausstieg: bei Ausschöpfung aller Reserven ist die Leistung der konventionellen Kraftwerke zur Deckung des Bedarfs ausreichend, damit verbundene stärkere ökologische Belastungen tragen vorübergehenden Charakter;

- „Einstieg in den Ausstieg“: sofortiger Ausstieg ist ökologisch nicht sinnvoll und ökonomisch nicht vertretbar. Es ist notwendig, eine sofortige energiepolitische Umstrukturierung einzuleiten.

Nachhaltige Energienutzung

Nachhaltige Entwicklung ist die Wechselwirkung sowohl von ökologischen als auch ökonomischen und sozialen Aspekten. Eine nachhaltige Energienutzung gewährleistet die allgemeine und dauerhafte Verfügbarkeit von geeigneten Energieressourcen und begrenzt zugleich die negativen Folgen der Bereitstellung, des Transports und der Nutzung von Energie. Bei einer nachhaltigen Energieversorgung sind vor allem folgende Defizite zu überwinden:

- der übermäßige Verbrauch begrenzter fossiler Energieressourcen,

- die globalen Klimaveränderungen,

- die Risiken der Nutzung von Kernenergie,

- das große Gefälle des Energieverbrauchs zwischen Industrie- und Entwicklungsländern.

Um eine nachhaltige Energieversorgung zu sichern, ist neben der Steigerung der Effizienz eine deutliche Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Energieträger unabdingbar.

Energiewende in Deutschland

Durch die rot-grüne Bundesregierung ist in sehr kontroverser Auseinandersetzung eine Energiewende in Deutschland eingeleitet worden. Wirtschaftliche, sichere und umweltverträgliche Energieversorgung setzt auf:

- den Ausstieg aus der Kernenergie bis etwa 2020 wegen der hohen Risiken und der Entsorgung radioaktiver Abfälle,

- mehr Energieeffizienz, d. h. gleiche Wirtschaftsleistung mit weniger Energie,

- den Ausbau der erneuerbaren Energien

- den rationellen und sparsamen Einsatz von Energie und

- die Entwicklung neuer Energietechnologien.

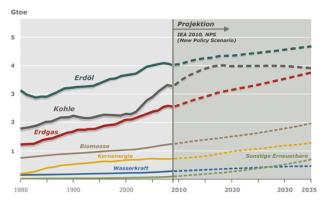

Energieversorgung stützt sich dabei auf einen ausgeglichenen Energiemix, in dem auch die fossilen Energieträger weiterhin eine wichtige Rolle spielen (Bild 3).

Erneuerbare Energien

Erneuerbare Energien, auch regenerative oder alternative Energien, sind Energieformen, die im Gegensatz zu den fossilen Energieträgern unerschöpflich bzw. wieder verwertbar sind. Die Quellen sind:

- Solarstrahlung,

- Erdwärme (Geothermie) und

- Gezeitenkraft.

Sie können direkt genutzt werden oder in Form von

- Biomasse,

- Wind,

- Wasserkraft,

- Wellenenergie und

- Umgebungswärme.

Die Nutzung dieser Energien ist zwar technisch möglich, wird aber in vielen Ländern durch ungünstige wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen erschwert, z.B. durch niedrige Preise für nichterneuerbare Energieträger und Widerstände gegen eine Energiesteuer.

In den westlichen Industriestaaten dienen vielfältige Förderinstrumente dazu, regenerative Energien zu fördern. Das betrifft vor allem:

- Maßnahmen zur Energieeinsparung, z. B. durch Wärmeschutz;

- Subventionen, wie Beihilfen zum Kauf von Kleinanlagen, bei der Energiegewinnung aus Kraft-Wärm-Kopplung;

- staatliche Zuschüsse für bestimmte Anlagen, z. B. Sonnenkollektoren, Photovoltaikanlagen, kleine Biomasseanlagen und Wärmepumpen;

- Steuererleichterungen bzw. -befreiung für bestimmte Formen und Größenordnungen der Energieerzeugung;

- Abnahme- und Preisgarantien für die Einspeisung in das öffentliche Stromnetz.

-

weltweiter Energiemix der letzten Jahrzehnte mit Projektion bis 2035

Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe aus IEA (Iea (2011a):World Energy Outlook 2011, S. 731 ; Paris)

Entwicklung der erneuerbaren Energieträger

Windkraft

Ein Teil der Energie der Luftbewegung wird in Windkraftwerken in mechanische und schließlich in elektrische Energie umgewandelt. Die Windkraft ist überall verfügbar. Die meisten Anlagen sind jedoch in Küstenregionen und auf Bergen installiert, wo die Windgeschwindigkeit eine bessere Energieausbeute erlaubt als im Landesinneren.

Windenergie hat von allen regenerativen Energieformen für den Strombereich derzeit das größte Potenzial. In Deutschland wird über ein Drittel des Windstroms der Welt und etwa die Hälfte des Windstroms der EU produziert. Windkraftanlagen gelten, wenn sie an günstigen Standorten installiert sind, gegenüber Kraftwerken, die mit fossilen Energieträgern betrieben werden, bei der Stromerzeugung als konkurrenzfähig.

Da die Nutzung der Windenergie auf dem Land an Grenzen stieß, wurde durch die Bundesregierung im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie eine Strategie zur Windenergienutzung auf See erarbeitet. Das betrifft vor allem geeignete Gebiete der Nord- und Ostsee.

Biomasse

Biomasse umfasst Holz, Bioabfälle, Gülle und andere pflanzliche und tierische Stoffe und ermöglicht Klima schonende Stromerzeugung. Aus Biomasse wird über Verbrennungsanlagen Wärme oder mithilfe von Dampf- und Gasturbinen, Verbrennungs- und Stirlingmotoren sowie Brennstoffzellen und Vergärungsanlagen elektrischer Strom erzeugt. Ein starkes Wachstum ist insbesondere bei der Biogasnutzung und energetischen Holznutzung zu verzeichnen.

Sonnenenergie

Die Nutzung der Sonnenenergie erfolgt durch Photovoltaik (Umwandlung von Sonnen- in elektrische Energie auf chemischem Weg), solarthermische Stromerzeugung, Wärmenutzung durch Sonnenkollektoren und passive Solarnutzung. Nach den USA und Japan liegt Deutschland an dritter Stelle der Solarstromproduktion und -nutzung. Der Anteil der Solarenergie an der deutschen Stromerzeugung liegt gegenwärtig jedoch nur bei 0,03 %.

Solarkraftwerke werden kommerziell nur in sonnenreichen Regionen der Erde eingesetzt, z. B. Kalifornien. Sie bündeln die Leistung vieler Kollektoren und wandeln gespeicherte Wärme über Dampfturbinen in elektrische Energie um.

Hohe Zuwachsraten verzeichnen in Deutschland vor allem solartechnische Anlagen zur Wärmenutzung. Das betrifft vor allem Solarkollektoren zur Erwärmung von Wasser und zur Unterstützung von Heizungen.

Wasserkraft

In Europa und Nordamerika ist Wasserkraft der bedeutendste regenerative Energieträger. Die gewinnbaren Wasserreserven werden dort zu 60–90 % genutzt, in Afrika, Asien und Lateinamerika nur zu 10 %. Der Bau großer Wasserkraftwerke (wie das Drei-Schluchten-Projekt in China) erfordert hohe Investitionskosten, belastet die Umwelt durch hohen Landschaftsverbrauch und ist mit soziale Problemen verbunden, beispielsweise durch eine Umsiedlung der Bevölkerung.

Geothermie

Die Technik der Geothermie nutzt die in den Tiefenschichten der Erde vorhandene Wärme. Heiße, trockene Gesteinsschichten (Hot-Dry-Rock, HDR) in bis 6 km Tiefe bieten die Möglichkeit, Strom und Wärme geothermisch zu erzeugen. Ende 2003 wurde das erste deutsche Erdwärmekraftwerk in Neustadt-Glewe (Mecklenburg-Vorpommern) eingeweiht. In einem Zukunftsinvestitionsprogramm der Bundesregierung wird die Nutzung dieser Energieform weiter erforscht.

Durch die Abkopplung des Energieverbrauchs von der Steigerung der Produktivität (bessere Energieausnutzung und -einsparung) in den Industrieländern wird sich der weitere Anstieg des Energieverbrauchs vor allem auf die Entwicklungsländer konzentrieren. Ursachen dafür sind:

- ein starkes Wachstum der Bevölkerung, die Energie in Form von Strom, Wärme oder Kälte benötigt;

- fortschreitende Industrialisierung, oftmals mithilfe billiger, wenig umweltfreundlicher Technologien;

- schnelle Zunahme der Motorisierung, insbesondere in den Schwellenländern.

Globale Energiepolitik

Die Anforderungen an künftige Energiepolitik ergeben sich sowohl aus der Begrenztheit der fossilen Energieträger, als auch aus den Notwendigkeiten des internationalen Klimaschutzes.

Notwendig ist eine weltweite Energiewende. Nur wenn Energie rationeller verwendet wird und die fossilen Energieträger Kohle, Erdöl und Erdgas überall durch erneuerbare Energieträger wie Sonne, Wind, Biomasse und Wasser ersetzt werden, kann den Erfordernissen des Klimaschutzes entsprochen werden.

Suche nach passenden Schlagwörtern

- Geothermie

- Recycling

- Entwicklungsländer

- fossile Energieträger

- natürliche Ressourcen

- nachhaltige Energienutzung

- Entsorgung radioaktiver Abfälle

- Club of Rome

- Weltkonferenz für Umwelt und EntwicklungBiomasse

- Kraft-Wärme-Kopplung

- Schwellenländer

- Energieressourcen

- Energie

- IAEA

- Nord-Süd-Gefälle

- Weltenergierat

- Treibhauseffekt

- rot-grüne Bundesregierung

- erneuerbare Energien

- Energieeffizienz

- Atomausstieg

- Kernenergie

- deutsches Atomgesetz

- Kyoto-Protokoll

- Energiemix

- Energiepolitik

- Klimarahmenkonvention

- Energiewende

- Industrieländer

- Solarstromprogramm

- Windkraft