Ordnungsprinzipien des Bildaufbaus

Dem formalen Bildaufbau liegen relativ einfache Ordnungsprinzipien zugrunde, die die Beziehung der einzelnen Bildelemente zueinander bestimmen. Selten treten sie alleine auf. Meist findet man sie in Gemälden in komplexer Form, sodass sich die Komposition unübersichtlich gestaltet.

Zu den Ordnungsprinzipien gehören:

- Reihung: Gleiche oder sehr ähnliche Bildelemente werden wiederholt, wobei der Abstand gleichmäßig und ihre Gerichtetheit erhalten bleiben.

-

Meister von San Apollinare Nuovo in Ravenna: „Der Zug der Hl. Märtyrer“;vor 526, Mosaik;Ravenna, San Apollinare Nuovo.

San Apollinare Nuovo - © 2003 The Yorck Project

- Rhythmus: Sich ähnelnde oder verschiedene Bildelemente wiederholen sich als Sequenz mindestens einmal oder sind in rhythmisch unterschiedlicher Weise angeordnet.

-

ENGUERRAND CHARONTON: „Schutzmantelmadonna“;1452, Holz, 66 × 187 cm;Chantilly, Musée Condé.

Enguerrand Charonton - © 2003 The Yorck Project

- Gruppierung: Eine Anzahl gleicher oder ähnlicher Elemente sind zentral oder dezentral, symmetrisch oder asymmetrisch, geordnet oder ungeordnet in einem relativ ausgewogenen Verhältnis an bestimmten Teilen der Bildfläche verteilt angeordnet.

-

MATHIS GOTHART GRÜNEWALD: Isenheimer Altar, ehemals Hauptaltar des Antoniterklosters in Isenheim/Elsaß; zweite Schauseite, Gesamtansicht, Szene (von links): Verkündigung an Maria, Geburt Christi, Auferstehung Christi, Predella: Beweinung Christi;1512–1516

Mathis Gothart Grünewald - © 2003 The Yorck Project

- Ballung: Eine Anzahl gleicher oder ähnlicher Bildelemente mit geringem Abstand und teilweiser Überdeckung ist in einem Teil der Bildfläche konzentriert dargestellt.

-

VINCENT WILLEM VAN GOGH: „Stilleben mit Flasche, Zitronen und Orangen“;1888, Öl auf Leinwand, 53 × 63 cm;Otterlo, Rijksmuseum Kröller-Müller.

Vincent van Gogh - © 2003 The Yorck Project

- Streuung: Die Fläche ist mit verschiedenen Bildelementen in regelmäßigen und ausgerichteten (unlebendige, statische Wirkung) oder unregelmäßigen, „zufälligen“ (lebendigere, dynamische Wirkung) Abständen gegliedert.

-

PIETER BRUEGEL D. Ä.: „Sturz der Engel“;1562, Öl auf Holz, 117 × 162 cm;Brüssel, Musée Royaux des Beaux Arts.

Pieter Bruegel der Ältere - © 2003 The Yorck Project

- Symmetrie: Die Bildelemente sind meist achsensymmetrisch angeordnet und liegen sich somit an einer Symmetrieachse, die waagerecht, senkrecht oder schräg verlaufen kann, spiegelbildlich gegenüber, wobei eine ausgewogene, geordnete Wirkung entsteht.

-

ANDREA DEL SARTO: „Harpyienmadonna“;1517, Holz, 207 × 178 cm;Florenz, Galleria degli Uffizi.

Andre del Sarto - © 2003 The Yorck Project

- Asymmetrie: Bildelemente werden betont unregelmäßig angeordnet, Symmetrie wird vermieden, sodass eine lebendige, spannungsvolle Wirkung erzielt wird.

-

JEAN-BAPTISTE SIMÉON CHARDIN: „Die Wäscherin“;um 1735, Öl auf Leinwand, 37 × 42 cm;St. Petersburg, Eremitage.

Jean-Baptiste Siméon Chardin - © 2003 The Yorck Project

- Struktur: Eine Bildfläche ist mit einer Folge gleicher oder ähnlicher Bildelemente (Punkt, Linie, Zeichen, Muster o.Ä.) gefüllt (nicht identisch mit Oberflächenstruktur oder Struktur als Werkzusammenhang), wobei eine strenge bis unruhige Wirkung erreicht wird.

-

Struktur

Simone Felgentreu - D. Langermann, Berlin

- Raster: Es gilt als Sonderform der Struktur und ist eine normgebundene Flächengliederung, bei der Punkte und Linien streng geometrisch gereiht oder rhythmisch auf der Fläche angeordnet sind. Durch die Vielzahl der Bildelemente entsteht eine unruhige Wirkung.

-

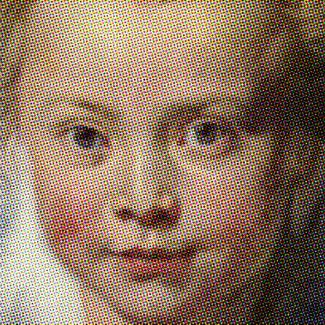

Rasterung von RUBENS' „Ein Kinderkopf“

Peter Paul Rubens - © 2003 The Yorck Project

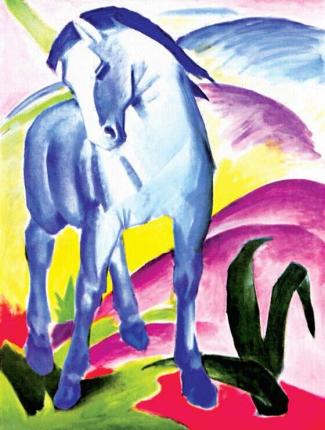

- Schwerpunkt: Wenige oder nur ein Bildelement bilden durch Verdichtung oder farbliche Hervorhebung auf der Bildfläche einen Schwerpunkt, der lagebedingt unterschiedliche Wirkungen erzielen kann. Bei Zentralposition entsteht ein spannungsärmerer, bei einer etwas aus der Mitte zum Bildrand verlagerten Position ein etwas unausgewogenerer, aber optisch interessanter Eindruck.

-

FRANZ MARC: „Blaues Pferd I“;1911, Leinwand;Berlin, Sammlung Bernhard Koehler.

Franz Marc - © 2003 The Yorck Project

- Kontraste: Durch gegensätzliche Formen von Bildelementen wird Spannung erzeugt. Anwendung finden Form-an-sich-Kontrast, Quantitätskontrast, Qualitätskontrast und Richtungskontrast (vgl. Bildspannung).

-

AUGUST MACKE: „Mann mit Esel“;1914, Aquarell, 26,6 × 20,8 cm;Bern, Kunstmuseum.

August Macke - © 2003 The Yorck Project

- Dynamik: Ein Eindruck von Bewegtheit und Unruhe wird durch sich verdichtende und anschwellende Formen und Linien, die betont diagonal oder geschwungen im Format verlaufen, bzw. kontrastreich und asymmetrisch angeordnet sind, vermittelt.

-

JACOPO PONTORMO: Gemälde für das Hochzeitszimmer des Pier Francesco Borgherini im Familienpalast in Florenz, Szene: Joseph in Ägypten;1517–1518, Öl auf Leinwand, 44 × 49 cm;London, National Gallery.

Jacopo Pontormo - © 2003 The Yorck Project

- Statik: Vorwiegend geschlossene Bildelemente sind klar im Format angeordnet, horizontale und vertikale Linien dominieren, sodass Ruhe, Bewegungslosigkeit zum Ausdruck kommen.

-

JASCHA DHAL: „Statik-13“; Privatbesitz

Jascha Dhal - D. Langermann, Berlin

Suche nach passenden Schlagwörtern

- Bewegtheit

- Reihung

- Schwerpunkt

- Gruppierung

- Quantitätskontrast

- Raster

- Bildfläche

- Kontraste

- Form

- Bildelemente

- Symmetrieachse

- StatikBildaufbau

- Zentralposition

- Format

- Richtungskontrast

- Komposition

- Form-an-sich-Kontrast

- Dynamik

- Bildspannung

- Struktur

- Ordnungsprinzipien

- achsensymmetrisch

- Rhythmus

- Ballung

- Symmetrie

- Asymmetrie

- Linien

- Qualitätskontrast

- Streuung

- Verdichtung